「作り置きでサンドイッチ」のレシピを紹介します。

7月は「生活リセット 朝ごはん!」をテーマにレシピを紹介しています。今回はその第三弾です。今回は「作り置きでサンドイッチ」のレシピを紹介しますね。

その前に少し新型コロナウイルスに対しての対応に関しての情報を紹介します。

今日はもう終了してしまいましたが、6月13日土曜日と、明日の14日の日曜日に京都社会保障推進協議会など多くの団体が主催となって、「新型コロナウイルス感染症 なんでも相談会」を開催しています。5月にも第1回の相談会を開催しました。その時は2日間にわたって250件ほどの相談がありました。今回は第2回目の相談会です。各分野の専門家が待機して様々な相談ごとに対応しています。今回は「医療・介護・生活・雇用・くらし相談ダイヤル」0120-172-178と、「青年・学生・子育て世代相談ダイヤル」0120-172-179の二つの回線でそれぞれの分野での相談に対応しています。またオンラインでの相談もしています。今日の相談では「持続化給付金」の相談が多かったようです。

自粛要請されてきたなか、すべての方々が、いろんな悩み事、不安、心配を抱えて、今の生活を過ごされていると思います。いろんな給付金や支援金。申請の仕方が難しかったり、解り難かったりすると思います。

どんな内容、どんなことでもいいので、一人で悩まずに、まずは一度相談してみて下さいね。私も京都社会保障推進協議会の議長として、医療の立場での相談に関して対応できればと待機しています。

さてそろそろレシピのほうに戻りたいと思います。

サンドイッチ。いろんなサンドイッチがあって私は好きです。ハムサンド、卵サンド。私はポテトサラダが好きなので、ポテトサラダサンドも好きです。またおかずが挟まったサンドイッチもあれば、イチゴジャムやマーマレード。フルーツサンドもいいですよね。私は甘いものも好きなので、あんことバターのサンドも好きです。サンドイッチのオンパレードになってしまいました。

私の朝ごはんは大抵はパン食です。妻が目玉焼きやサラダ、小松菜と卵を炒めたもの。またベーコンと小松菜の炒め物などを作ってくれます。そのおかずをパンにはさんで食べる。とても美味しいです。また目玉焼きをパンにのせて食べる。流れ出した黄身をパンに付けて食べる。美味しいです。

コーヒーを作るのは私の役。食事をした後のコーヒーホットします。コーヒーを飲まないと何か物足りなさを感じてしまいます。

さてそろそろレシピを紹介しますね。今回は「作り置きでサンドイッチ」です。

作り置きでサンドイッチ

エネルギー 約550kcal

たんぱく質 20g

食物繊維 6g

野菜摂取量 110g

- ●サンドイッチ

プチトマト、チーズ

●わかめスープ

*カップにわかめとコンソメをいれお湯を注ぐ

●ヨーグルト

サンドイッチ(2人分)

材料

6枚切り食パン 2枚

レタス 20g

★紫玉ねぎのピクルス 50g

玉ねぎをかんたん酢に漬ける

ブロッコリー(ゆで) 30g

ウインナー(炒め) 2本

★人参サラダ 80g

千切り人参をかんたん酢でもみ、マヨネーズで和える

マヨネーズ 大さじ1

作り方

- 食パンをトーストし、具材をはさんで半分に切る。

簡単です!

「5分でオムレツモーニング」のレシピを紹介します。

7月のレシピは「生活リセット 朝ごはん!」をテーマにレシピを紹介しています。

自粛生活が長引く中、どうしても食生活が乱れがちです。美味しいご飯を美味しく頂く。このことが私たちにとってとても大切なことだと思います。栄養のバランスがとれた食事を美味しく頂く。このことが毎日の健康につながると思います。

健康につながるということで、最近少し心配なことがあります。どうしても新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、医療機関への受診をためらう患者さんが多くなっているのではないかと言うことです。患者さんが医療機関を受診することをためらう一番の理由は、「病院や診療所に行って新型コロナウイルスに感染してしまったらどうしよう。」ということです。この気持ちはとてもよくわかります。感染したくないので医療機関にはかかりたくないといった気持ちはだれもが持って当然のことだと思います。

でも、今は各医療機関は新型コロナウイルス感染に対してしっかりと対応しています。例えば、発熱のある患者さんとそれ以外の一般の患者さんの診察を、一緒にならないように別々の場所で診察するとか、時間を分けて診察しています。感染症対策を十分にとって診療を行っています。

「本来はしっかり診察を受けなければならない患者さんが受診できなくなっている。」「もともと持っている持病が受診できなくなったことで悪化してしまってから受診される。」などの声を聞きます。また小児科では、決まった時期でのワクチン接種が出来なくなっているなども聞きます。このように新型コロナウイルス感染によって本来定期的に受診しなければならない患者さんや緊急を必要とする患者さんが受診をひかえて、病状が悪化してしまうことが心配されます。

主治医のいる方はやはりしっかり主治医と連絡を取りながら、適切に診察を受けることが大切だと思います。また、主治医がいない方も、具合の悪いときは迷わず医療機関に連絡して、どのように診察を受けに行ったらいいのかを遠慮なく聞くことが大切だと思います。

新型コロナウイルスに感染することは不安ですし怖いと思います。でもそれ以外の病気に対しての治療が遅れることもとても怖いですし、私たち医師にとってはとても心配なことです。まずは何か心配なこと、不安なことがあったら主治医の先生や、医療機関に連絡して相談してみて下さいね。

少しレシピとは関係ないことをお話しました。ではそろそろレシピを紹介したいと思います。7月第二弾のレシピは「5分でオムレツモーニング」のレシピを紹介します。

「5分でオムレツモーニング」

エネルギー 約500kcal

たんぱく質 20g

食物繊維 5g

野菜摂取量 130g

- ●具沢山オムレツ

- ●カップスープ

*牛乳で作ると栄養価アップできます。

●ヨーグルト(ドライフルーツ)

●食パン

具沢山オムレツ(1人前)

材料

小松菜 80g

玉ねぎ 20g

しめじ 30g

ベーコン 1枚

卵 1個

塩・胡椒

作り方

- ①皿に3cmの長さの小松菜・スライス玉ねぎ・しめじ・1cm幅の

ベーコンをのせラップをして600wで1分30秒チンする。 - ②卵を溶いて①にかけ、さらに1分チンする。

管理栄養士さんからの一言

電子レンジ調理

火を使わず、時短で、1人分から作れて、ほっとけばできるのでこれからの

暑い時期や忙しい朝、簡単に済ませたいお昼ご飯にも最適です。

また、ゆで汁などへの栄養の流出がなく、油の使用も控えることができ、少ない調味料で調理できることも大きなメリットです。

ただ、大量調理はかえって時間がかかることもあります。

「5分で巣ごもり朝定食」のレシピを紹介します。

今日は、一日中激しく雨が降り続けています。本格的に梅雨の時期になりました。

雨と共に新型コロナウイルスも流されて、綺麗さっぱりして欲しいですが、なかなかそうはいきません。緊急事態宣言が解除されても、まだまだ感染拡大に気をつけて生活をしていかなければなりません。早く今まで通りの日常生活に戻れることを願っています。

学校も始まり、子どもたちの笑顔が早く戻ってくれればと思います。

7月のレシピは「朝ごはん」をテーマに管理栄養士さんが考えて下さいました。自粛生活の中、どうしても食生活が乱れてしまっているのではないかと思います。特に朝ごはんが抜けてしまうのではないかと思います。

肛門科的にも朝ごはんはとっても大切です。朝起きて、何も入っていない胃の中に食べ物などが入ることで、一気にお腹が動き出します。大蠕動が起きます。このことによって、直腸に便が降りてきて、便意を感じスッキリ便が出るようになります。快便を得るためにも朝ごはんは大切です。

また、朝ごはんを食べることで、これから始まる一日への活力、エネルギーが湧いてきます。私も、朝ごはんを食べないとその日一日全然だめです。どんなことがあっても、何でもいいので朝ごはんを食べています。また朝ごはんを美味しく食べれることで、「今日も元気だ!」と言った感じになります。

管理栄養士さんからは次のようなメールをいただきました。

「今月は『巣ごもり生活』からリズムを取り戻すための『朝ごはん』で作りました。

『料理の巣ごもり』は朝ごはんにピッタリ!きゃべつの千切りに卵を使ったものが一般的ですが、野菜・きのこなど【緑】×たんぱく質【赤】(卵・チーズ・鯖缶など)と思えば、組み合わせも無限大!ぜひ楽しんで新定番を作っていただきたいと思います。

「起きるのが遅くなり、朝ごはんがなくなり、昼ご飯も簡単に、特に運動することもなくだらだらとおやつを食べ、夕食を食べてから活動的になり夜中まで起きて夜食」知らず知らずこんな生活に近づいていました。

いきなりきちんとしようと思ってもなかなか難しいですが、ゆるんだ生活リズムを戻すには、まずは『朝ごはん』!

朝食をうかがうと「『菓子パンとコーヒー』を食べてます」との回答が多数。菓子パンはお菓子の分類でこれだと食事でなくおやつになってしまいます。食事のとき『赤・黄・緑』と唱えてください。冷蔵庫と相談して足りないものを補うことで食事バランスは整います。無理のない範囲で身体を整えこれからの厳しい夏を過ごしたいと思います。」

では、7月のレシピの第一弾として、「5分で巣ごもり朝定食」のレシピを紹介しますね。

「5分で巣ごもり朝定食」

エネルギー 約400kcal

たんぱく質 15g

食物繊維 5g

野菜摂取量 120g

- ●小松菜とひじき煮の巣ごもり

*市販のお惣菜で味付けいらず。

●味噌汁

*鯖缶・わかめ・麩・味噌を茶碗に入れ、お湯を注ぐ。

●ごはん

小松菜とひじき煮の巣ごもり(1人前)

材料

小松菜(冷凍でも可) 70g

ひじき煮 50g

卵 1個

作り方

皿に3cmの長さの小松菜・ひじき煮・卵をのせラップをして

600wで2分30秒チンする。

*卵は爆発しないように卵黄を爪楊枝で2~3か所さしておく。

*電子レンジの解凍モードか200wで時間をかけて加熱してもよい。

管理栄養士さんから一言

惣菜

市販のお惣菜を使うことで簡単に調理ができますが、そのまま小鉢にすると

塩分が多くなりがちです。今回のように調味料を兼ねて使い、他の食材をプラスすることで栄養バランスもよくなります。

切り干し大根煮、きんぴら、筑前煮などいろいろな惣菜に応用できます。

カット野菜や冷凍野菜を使うことでさらに手軽に使えます。

一回の診察で診断がつかないことがあります。

以前、「後医は名医」というブログをアップしたことがあります。

いろんな医療機関を受診しても原因や病名が分からず何件か医療機関を受診して、最後に原因や病名が分かって治療へと進むことがあります。

こんな場合、一番最後に受診した医療機関が「名医」で、それまでの医療機関の診断能力が低かったかの様に見えますが、決してそんなことは有りません。病気は徐々に進んでいきます。最初は患者さんの症状は有るものの、その症状に一致する所見がはっきりしないことがあります。段々病状が進むにつれて、その病気の持つ所見がはっきりしてくることがあります。

ですから、最初は診断がつかなくても、時間が経つにつれて、病気の原因や所見がしっかりと明らかになり、診断がつく様になっていきます。

そうすると、最初に受診した医師が時間の経過とともに患者さんをしっかり診察していくことで、必ず病気やその原因が診断できるのだと私は思っています。これが「後医は名医」ということです。

患者さんにとっては、一回の診察で今ある症状の原因や病期を診断してもらって、直ぐに治療へと進めていってほしいという思いは凄くよくわかります。

何回も何回も診察を受けに行って、そのたびに原因や病気が分からない。「症状があるのにどうしてわからないんだ。」という不安や苛立ちは有ると思います。でも、とても不安で心配かと思いますが、初めての診察で診断がつかないことがあるということも理解していただければと思います。

ではこういった場合どうしたらいいかです。

一つは症状が良くならなかったり、場合によっては症状が強くなってくる場合は、面倒ですが何回も何回も同じ医師に診てもらい、今ある自分の症状をしっかり伝えるということが大切だと思います。医師も、患者さんの症状の原因は何だろうと、これまでの経験を活かし、色々頭を巡らし、判断していきます。

1回目の診察ではわからなかったことが2回目、3回目の診察で明らかになることがあります。

もう一つは、別の専門医の診察を受けてみるということです。違った医師の目で診察することで、原因や病名が分かることがあります。また時間の経過で病気の所見がしっかり出てくることがあります。そんな時は最初に診察を受けた医師を責めないでくださいね。

もう一つ医師側ですが、患者さんが訴える症状がある以上、どこかにその原因となるところがあって、病気が隠れているということです。しっかりと自分のこれまでの経験を生かして、画像診断にたよることなく、視診、触診などを駆使して、診断を進めていく必要があります。また一回で診断できないことがあるということを自分自身も自覚して、患者さんにそのことを説明して、経過とともにどのような所見が出てくるかを診ていく必要があります。

よく「様子を見ましょう。」と言います。この「様子を見ましょう。」はそのままほったらかしにして、具合が悪くなったらまた診せて下さいではありません。患者さんに症状があって、しかも原因や病気が分からなければ、今後どのように病状が変わっていくか、経時的にしっかりとフォローしていくことが必要で、このことを「様子を見ましょう。」ということだと思います。

具合の悪い症状がある場合は、本当にしつこいぐらい医師にその症状を訴え、症状の変化を伝えていくことが大事です。また、医師も患者さんの訴えをしっかり聞き、その変化をしっかり診て、原因や病気の診断につなげていかなければならないと思います。

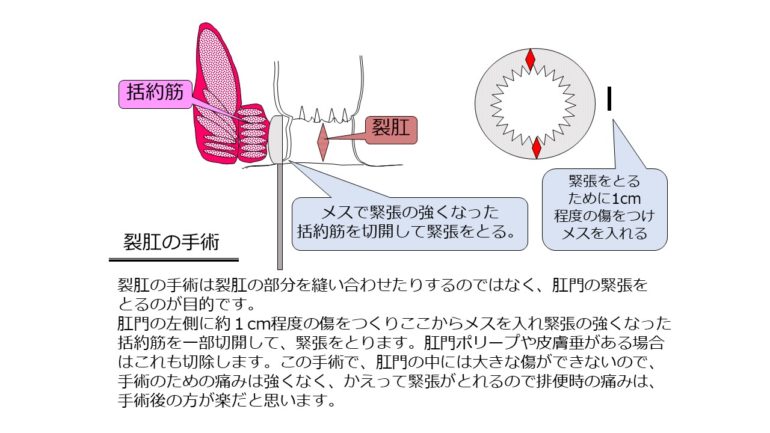

裂肛のタイプで手術方法が決まる。

今回は裂肛に対しての手術についてお話したいと思います。

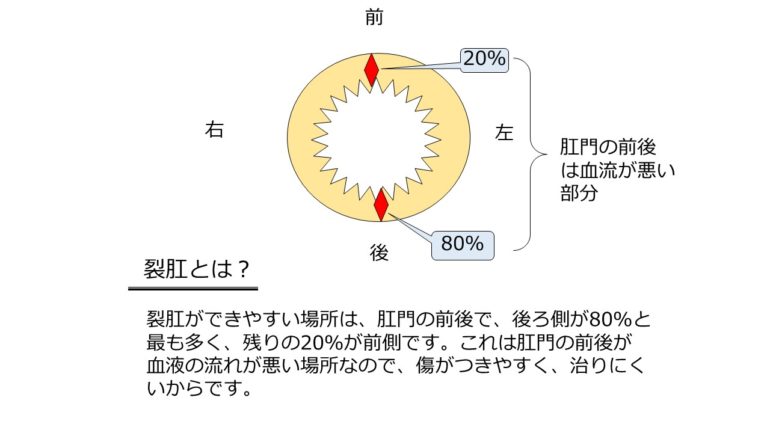

裂肛は便秘や下痢などで肛門上皮に傷がつく病気です。大抵は排便の状態をよくして軟膏をつけると治っていきます。ただ、切れたり治ったりを繰り返していくと、段々治り難く、また切れやすくなってしまいます。

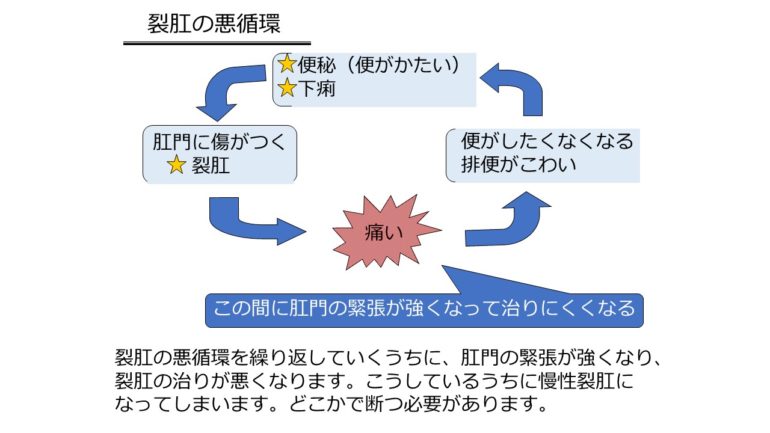

治り難くなってしまう原因は、肛門上皮に傷がつくことで痛みが出ます。痛いと肛門の緊張が強くなります。切れると痛い。痛いと肛門の緊張、内肛門括約筋の緊張が強くなります。これを繰り返すことで、段々内肛門括約筋の緊張が強くなっていきます。緊張が強くなると、今度は柔らかい便が出ても肛門の締まりが強いので切れる。また痛いから緊張が強くなるといったように悪循環に至ってしまいます。

このように排便の状態が悪いことで肛門上皮に傷がつき、その時の痛みが原因で内肛門括約筋の緊張が強くなって裂肛が慢性化して、手術が必要になってしまうことになります。

内肛門括約筋の緊張が強くなるタイプ

こういったタイプの裂肛の場合は、緊張が強くなった内肛門括約筋の緊張をとり、元の状態にしてあげると裂肛は治っていきます。治り難くなった状態を元の状態に戻すということです。この場合、裂肛が原因でできた皮垂(スキンタグ)や肛門ポリープも切除します。そうすることで裂肛は治っていきます。こういったタイプの内痔核に対して渡邉医院が行っている手術は側方皮下内肛門括約筋切開術です。肛門から少し離れたところからメスを入れ、内肛門括約筋の緊張をとる手術です。手術によって便が通る肛門上皮に新しく傷が出来ません。排便時の痛みが強かった人ほど、術後の排便時の痛みは楽になります。

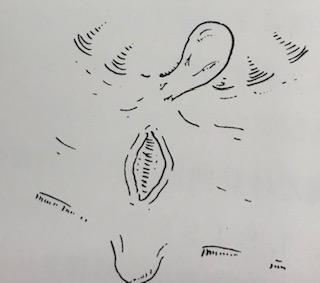

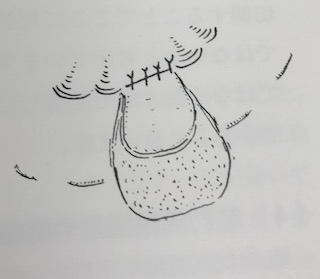

肛門上皮の瘢痕化も加わり肛門が広がらないタイプ

もう一つ別のタイプの裂肛があります。それは基本は先ほどの裂肛のタイプと同様の成因で裂肛は悪くなっていきます。ただ、切れたり治ったりを繰り返すことで、内肛門括約筋の緊張が強くなるだけではなく、肛門上皮が傷のため瘢痕形成して、肛門そのものが硬くなってしまうタイプの裂肛です。

このタイプの裂肛の場合は、内肛門括約筋の緊張をとるだけでは治っていきません。内肛門括約筋の緊張をとり、そして硬く瘢痕化した肛門上皮の一部を切除して、十分に肛門が広がるようにします。しかしその肛門上皮を切除した部分をそのままにしておくと、またそこが瘢痕化して再度肛門が狭くなってしまいます。

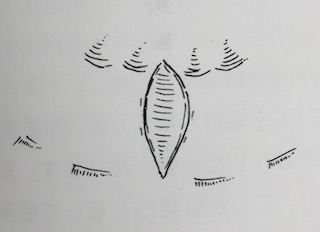

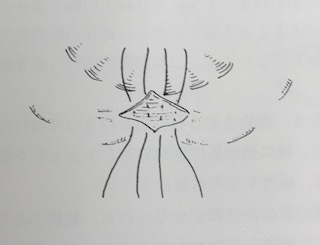

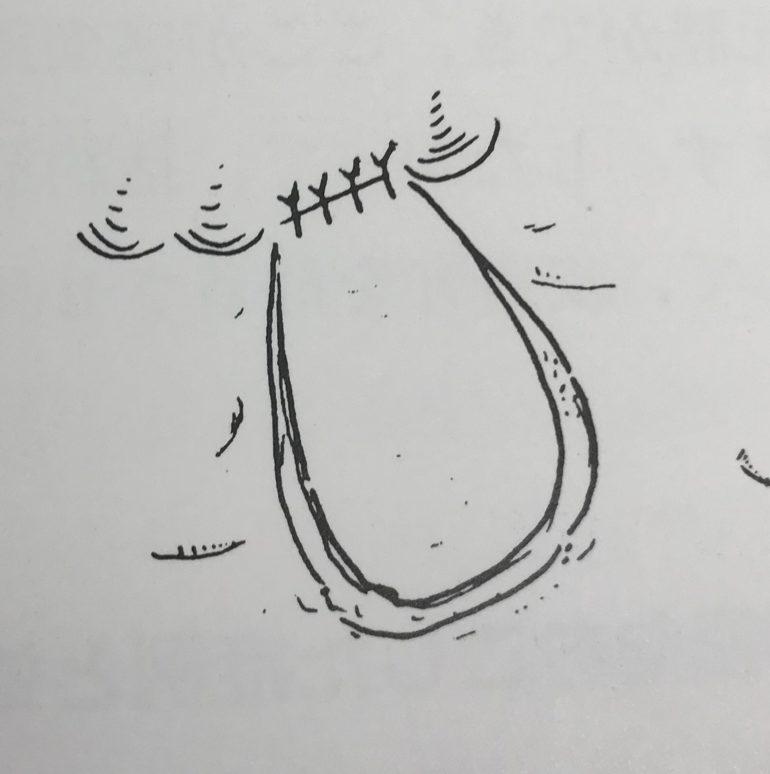

したがって、瘢痕化した部分を一部切除した部分に新しく皮膚弁を使って新しい肛門上皮を作ることが必要になってきます。渡邉医院ではそんなタイプの裂肛にはSSG(Sliding Skin Graft)という手術をしています。

瘢痕化した肛門上皮を切除した後、その傷の外側の皮膚に皮膚弁を作ります。その皮膚弁と粘膜を数針縫合して、切除した肛門上皮に新しい皮膚を持っていくという手術です。皮膚弁を瘢痕を切除してできた欠損部分に滑り込ませるといった方法の手術です。こうすることで、緊張した内肛門括約筋の緊張は取れ、硬く瘢痕下肛門上皮をとりのぞき、新しい皮膚を移植する。このことで十分に肛門が広がるようになります。

また、このSSGを施行する病気に、内痔核の手術後の肛門狭窄があります。内痔核に対して2箇所以上痔核根治術を受けた場合に、その手術の影響で肛門が狭くなってしまうことがあります。こういった場合にもSSGを用いて肛門を広げる手術を行います。

このように裂肛によってもタイプが違います。その裂肛がどのような状態にあるのか。内肛門括約筋の緊張が強いだけなのか、それだけでなく肛門上皮の瘢痕化もあって肛門が狭くなっているのか。このことをしっかり診断して手術方法を決めていく必要があります。いずれの手術でも、患者さんにとっては肛門の緊張がとれ、そして肛門が十分に広がるようになるので、排便時の痛みや排便そのものが楽になります。

愛のうた

以前のブログで私が好きな歌、カラオケで歌う歌を紹介しました。

第一弾がSMAPの「オリジナル・スマイル」。第二弾がJUJUの「やさしさで溢れるように」。第三弾がAqua Timezの「虹」でした。

今回は第四弾になります。

第四弾は倖田來未の「愛のうた」です。この歌もいつどうやって覚えたのかわかりません。いつの間にか歌えるようになっていました。特にCDなどを買ったわけでもありません。きっと誰かが歌っているのを聞いて、「いいなあ。」と思って覚えたんだと思います。

カラオケでは必ず歌っています。チョット熱唱して(笑)。歌っていると、なんとなく気持ちよくなってきます。もう一曲倖田來未の歌で歌える曲があります。それは「夢のうた」です。この曲も結構切ない、でもいい曲だと思います。

さて、「愛のうた」でやっぱりいい部分はさびの「愛のうた 響き渡れば 灰色の夜空に光が射すよ ひとつずつ光をつないで 遠くの君のもとへと 届けよう」というところです。

相手を想う気持ち、それは愛でなくても優しさでも、その思いを強く持つことで、どんなに暗い世界でも、病みに包まれている世界でも、そこに光を指すことが出来ます。そういった皆の思いを集めた光がつながりあって、私たちが愛する、大切な人たちに思いを届けることが出来る。いいなあと思います。

今、新型コロナウイルスの感染拡大のなか、緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ収束したわけではありません。どうしても不安を感じることなく一日一日を過ごすことはできません。皆さん大きなストレスを抱えて日々の生活を過ごしています。どうしても相手への想い、優しさが失われてしまう、そんな状況に今私たちは置かれています。そんな中、私たちは愛する人、大切な人への想いを大切に持ち、優しさという光を繋いで、暗い灰色の空に光を射していきましょう。

では「愛のうた」の歌詞を紹介しますね。

「愛のうた」

もし君に ひとつだけ 願いが叶うとしたら

今君は 何を願うの? そっと聞かせて

もし君が この恋を永遠と呼べなくても

今だけは 嘘をついて 淡い言葉で信じさせてみて

愛のうた 響き渡れば

灰色の夜空に光が射すよ

ひとつずつ光をつないで

遠くの君のもとへと 届けよう

もし私 ひとつだけ 願いが叶うとしたら

夢の中でもいいからと 逢いたいと願う

もし私 この恋が終わり迎えたとしたら

ガラスのよう 砕けてもう戻れなくなる だけど愛してる

あいまいな関係でもいい

いつもと変わらず優しくしていて

本当のことは言わないで

会えなくなるなんてもう 受け止められない

明日またいつものように

戻れる気がして 空を見上げてた

さよならは 言わないでいて

今夜も夢のなかへ落ちていく

愛のうた 響き渡れば

灰色の夜空に光が射すよ

ひとつずつ光をつないで

遠くの君のもとへと 届けよう

痔瘻の手術後、スッキリ治らない理由。

前回は痔瘻に対して痔瘻根治術を行う難しさについてお話しました。今回はそういった難しさを前提に、痔瘻根治術をした後、スッキリ治らない原因についてお話したいと思います。

原発巣、原発口の処理が不十分

まずスッキリ治りきらない一つの原因に、原発巣、原発口がしっかり処理して取り除けていない場合があります。原発口や原発巣が十分に取り除かれていなければ、途中まで傷は治っていきますが最後まで治りきらずに、また同じように痔瘻になってしまいます。

ではどうして原発巣や原発口を取り除けなかったのかです。まずは、瘻管の走行、二次口と原発口の位置関係が十分に確認できなかったところにあると思います。

肛門の後ろ側、時計でいう6時の方向に二次口がある場合は、原発口は6時の方向にあります。ただ。6時以外に二次口がある場合、例えば時計でいう3時や1時といった場所に二次口がある場合、原発口が3時や1時にあり、真直ぐな痔瘻の場合もあれば、6時の方向から肛門の周囲を回って、3時や1時の方向に瘻管が伸びている場合があります。こういった場合、瘻管の走行を確認せず、3時の二次口の原発口は3時だと思い手術をすると、原発巣や原発口が取り除くことが出来ずに治っていきません。

また6時に原発口があり、同じく6時に二次口がある、一見して6時の方向の真直ぐな痔瘻だと思っていたら、6時の原発口から少し深い部分に瘻管が進み、そこから二次口へと伸びている場合があります。この場合、深くすすんだ瘻管や原発巣を取り残してしまうと、これもまた傷は治っていきません。このように原発口、原発巣そしてそこから二次口へと延びる瘻管の走行をしっかり確認して手術をすすめていかなければなりません。

術後、治り難い傷になる

もう一つは、原発口や原発巣は十分に処理でき取り除いたにもかかわらずスッキリ治らないときです。

これは手術をしてできた傷に形などに原因がある場合です。痔瘻の瘻管は皮膚よりも深い部分を通っています。瘻管を摘出すると皮膚よりも深い傷になります。手術でできた傷の形がいいと、傷の深い部分から徐々に肉が盛り上がり、そして最後に皮膚が出来て治っていきます。これが傷の形や大きさによっては、傷の深い部分から徐々に盛り上がってくる前に表面の皮膚の部分が塞がってしまうことがあります。傷が盛り上がる前に皮膚に部分が塞がってしまうと、やはり治らなくなって再度痔瘻になってしまいます。

この場合は、術後傷の治りを見ていく際に、どうしても治りを悪くしている部分があれば、患者さんにその旨ををお話して、理解していただいて、治り良い傷に手なおししていかなければなりません。

このように痔瘻根治術をした後、治らなくなってしまう原因は原発口や原発巣の処理が不十分であったこと、また、術後に治り難い傷になってしまったことが原因に挙げられます。

前者は、痔瘻の診察をする際に原発口と二次口へと延びる瘻管がどのような走行化を確認すること。また手術の際にもう一度瘻管の走行を確認しながら手術をすすめること、特に二次口が6時以外にある場合は慎重に瘻管の走行を確認していくことが必要です。当初の診断と異なる場合があります。

また後者の場合は、1回の手術でスッキリ治したいですが、術後の傷の治り具合を診ながら、どうしても治りを悪くするような傷になっていくのであれは早めにその傷を修正していくことが大切だと思います。

その時はもう一度患者さんに侵襲を加えることになります。患者さんには今の傷の具合がどうなのか、どうしてスッキリ治っていかないのか、その原因などをしっかりお話して、理解をしていただいてもう一度傷を整えていく必要があります。スッキリ治っていかない原因をしっかり患者さんにお話して、理解していただく。こういったところから信頼関係が生まれてくるのだと思います。

痔瘻の手術の難しいところ。

今日は痔瘻根治術の難しさと手術をしたあと、なかなかスッキリ治らない原因について2回に分けてお話したいと思います。

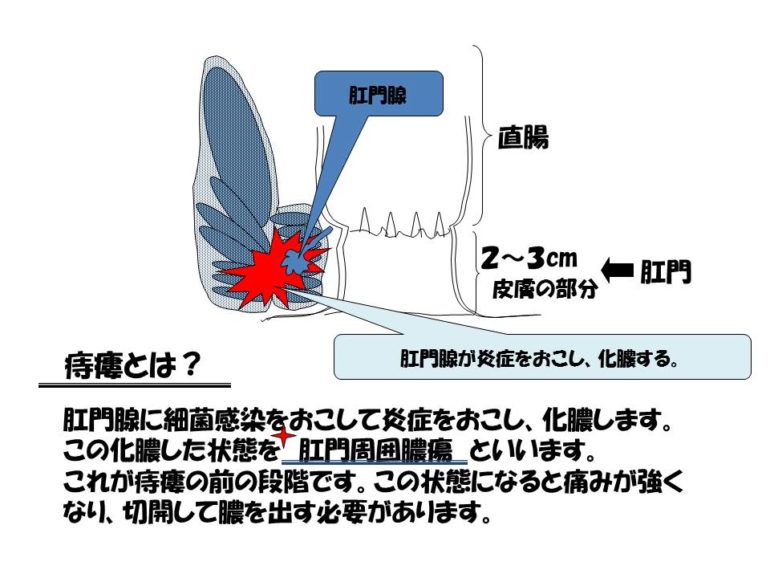

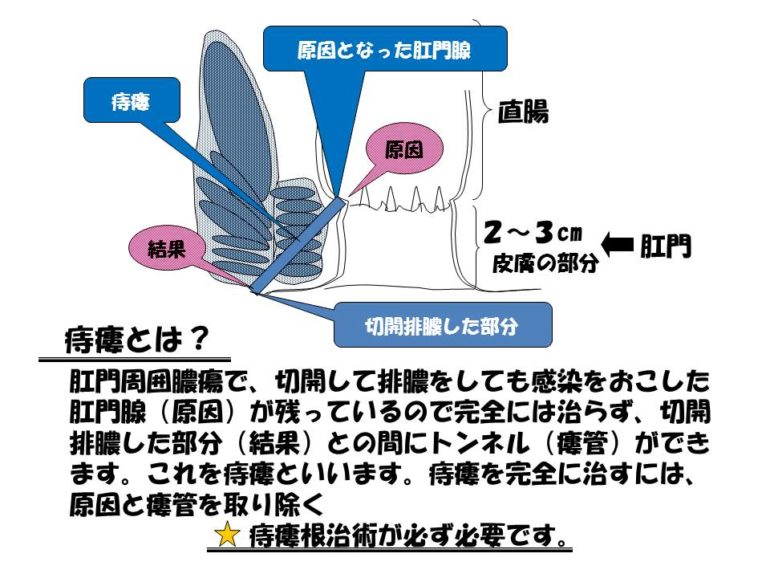

痔瘻はまずは肛門周囲膿瘍からことが始まります。肛門と直腸との間に肛門腺があり、ここに細菌感染を起こして膿瘍を形成していきます。これが肛門周囲膿瘍です。肛門周囲膿瘍になると、切開して膿を出す必要があります。自然に破けて膿が出ることもあります。

膿が出ると痛みはスッと楽になりますが、膿が出たところと原因となった部分との間に瘻管が出来ます。肛門周囲膿瘍で膿を出した後、約70%の人はその後何の症状も出ません。でも残り約30%の人は瘻管を通って膿が出たり治まったりします。このように膿が出るなどの何らかの症状が出ると、それが痔瘻です。痔瘻をスッキリ治すには痔瘻根治術必要になります。

痔瘻根治術を行った後、スッキリ治らない原因をお話する前に、痔瘻根治術の難しさをお話します。

痔瘻に対して痔瘻根治術を行うのに難しい点があります。一つは痔瘻はその人その人によって全く違うということです。

痔瘻には様々なタイプがある。

細菌感染を起こす部分は肛門腺です。肛門腺の部位はだれでも同じです。でも感染を起こして膿が広がっていく、その広がり方がその人その人によって違います。

膿が広がる部分が、皮膚の下を広がっていくもの、括約筋の浅い部分を広がっていくもの、括約筋の深い部分を広がっていくもの、またさらに深い坐骨直腸窩に広がっていくものなど、さまざまな広がりをしていきます。そういった肛門周囲膿瘍を切開して排膿した後、様々なタイプの痔瘻になっていきます。

また、化膿した原因(原発口)と膿を出した部分(二次口)との間にできる瘻管が真直ぐな痔瘻もあれば、肛門の後方から左右に瘻管が肛門を取り巻く様に伸びていくタイプもあります。また、原発口から浅い部分を真直ぐに二次口に伸びる瘻管もあれば、原発口から深い部分に進んでから二次口に瘻管が伸びてくる痔瘻もあります。

また肛門から二次口までの距離もその人その人によって違います。肛門からすぐのところに二次口がある痔瘻だったり、二次口が肛門よりかなり離れた部分にある痔瘻もあります。したがって、手術するときも、どういったタイプの痔瘻なのか、瘻管がどのように伸びているのかなどをしっかり診断したり、手術の際に瘻管の走行を確認しながら手術をすすめていかなければなりません。

というのも原発口と原発巣を取り残したり、処置が不十分な場合、傷が治っていきません。このようにその人その人によって痔瘻は違うということが痔瘻根治術を行う時の難しさの一つの要因になります。

相反する「根治性」と「機能温存」

もう一つ難しい点は、痔瘻根治術をする際にどうしても括約筋を傷つけてしまいます。このことは避けることはできません。再発しないように、しっかり手術をしようとするとどうしても括約筋の損傷が大きくなります。また肛門の機能を守って、温存しようと思うとどうしても十分に原発巣や原発口の処理が出来なくなる可能性があります。

痔瘻根治術をする際にこの「根治性」と「機能温存」という相反することに向き合わなければならないということです。

こういった痔瘻根治術を行う時の難しさを感じながら、常に手術をすすめています。

少し前置きが長くなってしまいました。こういった痔瘻根治術の難しさを前提に、痔瘻根治術を施行した後、スッキリ治らない原因を次回お話します。

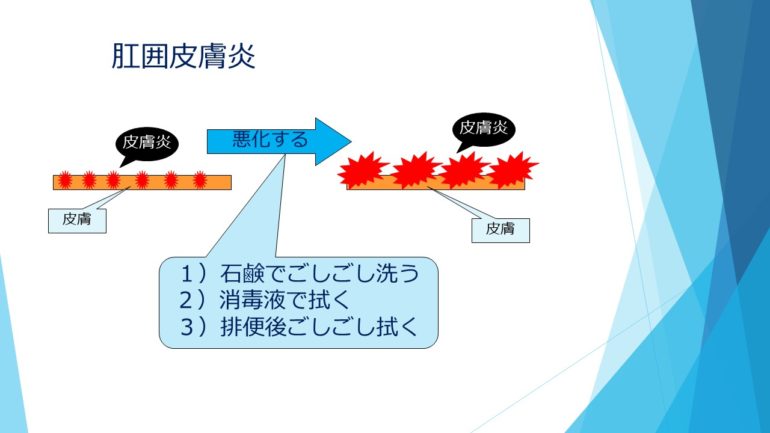

肛囲皮膚炎、痒いのを掻かないでは無理。

今回は、肛囲皮膚炎に関してお話します。

最近、外来を受診する患者さんの中に「肛門が痒くて辛いです。」という主訴の方が何人か来られました。

痛いのも辛いですが、「痒い」もとても辛い症状です。その痒みも一日中痒いわけではありません。お風呂に入ったり、夜お布団に入って寝良いとするときに痒くなります。本当はとてもリラックスして気持ちよくなる時に痒みが出て辛かったり、またぐっすり眠れないということになってしまいます。これは皮膚炎があると、体が温まり、血管が拡張するときに痒みが出てきます。

痒いのを掻かないでは無理

「痒いけど、掻いてはいけない。」と皆さんは思います。そして思わず掻いてしまうと、「掻いてしまった。」と何か罪悪感を感じてしまうこともあります。そして一端痒くなって掻いてしまうとますます痒くなる。とっても辛い病気だと思います。「痒い時、掻いてはいけません。」と言われますが、私としてはこれは無理なことだと思います。痛いのはなんとか我慢できても、痒いのを掻くなはなかなか難しいです。寝ている間に無意識で掻いてしまうこともあります。ですから、早く「痒い」という症状をとってあげなければなりません。

皮膚炎は軟膏をつけると症状はとれ治っていきます。軟膏をつけると意外と早く痒みという症状は取れていきます。でも皮膚炎を悪くしてしまうことがあります。どうしても清潔にしなければという思いがありますが、その思いが強いほど皮膚炎になってしまいます。

肛囲皮膚炎の原因

一つ目は、お風呂に入った時に、石鹸でタオルでゴシゴシ洗うことです。しっかり洗って清潔にしようという思いがあると思います。また、皮膚炎で痒みがあるときはタオルでゴシゴシ洗うと気持ちはいいです。でもこれはかえって皮膚炎を悪くしてしまいます。気にはなると思いますが、お湯でサッと洗うぐらいにして下さい。

二つ目は、排便の後トイレットペーパーでゴシゴシ拭くことです。やはりきれいにしなければという思いで、トイレットペーパーでゴシゴシ拭くと、肛門に細かな傷がついて、そこに擦り込むことになってしまいます。あまり強くゴシゴシ拭かない方がいいです。

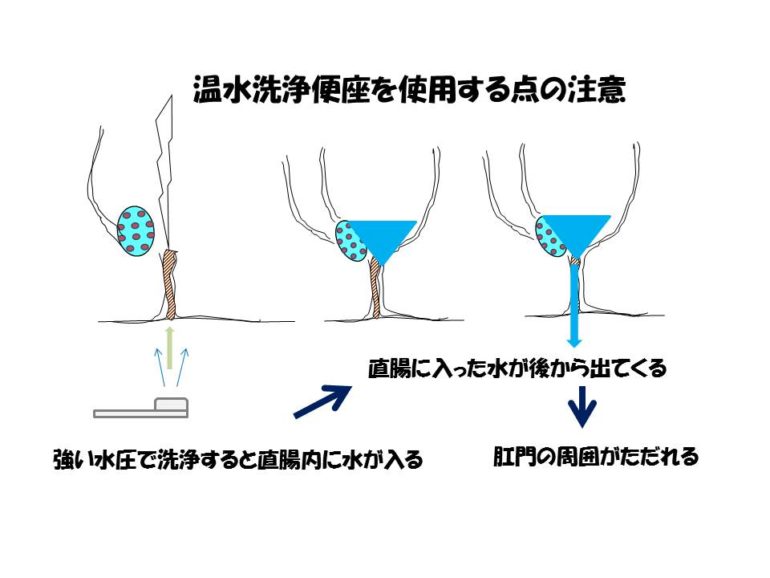

洗浄便座の洗浄で洗うのはいいと思います。ただあまり強い水圧で一生懸命に洗ってしまうと、かえって水圧で肛門に傷がついてしまったりします。また、洗浄の水が肛門に当たるとその水が直腸に入っていってしまいます。入った水はどうなるかというと、あとから出てきて、かえって汚れたり、そのことで皮膚がただれて痒くなってしまいます。洗浄してもいいのですが、水圧は緩く、サッと洗ってトイレットペーパーで軽く拭く様にして下さい。

三つめは、きれいにしなければ、清潔にしなければといって、消毒液で拭いたりアルコール綿で拭くなど、お薬を使って拭くことです。消毒液で拭くとかえって皮膚の具合は悪くなり、皮膚炎はこじれてしまいます。

四つ目は、排便の状態です。やはり肛門は便が出るところです。便の具合でも痒くなってしまうことがあります。下痢が続くと皮膚炎になることがあります。また便秘でスッキリ出ず、直腸に残ったままになっているときなども、肛門が汚れたりただれたりして痒くなってしまいます。スッキリ便を出すことも大事です。

こういったことが皮膚炎の原因にもなります。「これかなあ。」という原因があれば、まずはこの原因を取り除かなければ皮膚炎は治っていきません。自分の原因は何だろうと考えてその原因を取り除いて皮膚炎を治す軟膏を使ってみて下さい。

症状がなくなっても軟膏は塗り続けて。

次に軟膏をつけて皮膚炎を治して欲しいのですが、痒みなどの症状がとれた時点では軟膏をつけるのを止めないでください。どうしても痒いなどの症状がなくなると、「治った。」と思ってしまいます。でも症状がとれただけでは皮膚炎が治ったとは限りません。

というのは、皮膚炎は直ぐに症状が出ません。正常だった皮膚が何らかの原因で皮膚炎になっていきます。でもすぐには痒みなどの症状は出てきません。ある程度皮膚炎が悪くなって初めて痒いなどの症状が出ます。ですから、原因を気を付けて軟膏をつけていくと皮膚炎は治っていきますが、治りきる前に症状がとれてしまいます。

悪くなる時はある程度皮膚炎が悪くなってから症状がでますが、良くなる時は皮膚炎が治りきる前に、痒いなどの症状がとれてしまいます。

痒みなどの症状がとれた時が一番大事な時期です。痒みがとれ、症状がなくなり治ったかなあと思っても軟膏をつけ続けて、本当に皮膚炎が治りきるまで軟膏は付けて下さい。皮膚科の先生に聞くと、症状がなくなって、見た目に皮膚炎もなくなり、治ったと思ってからもしばらく軟膏を続けたほうがいいとアドバイスをいただいています。

「痒い!」という症状はとても辛い症状です。皮膚炎の原因はなにかを見つけて、それを止め、軟膏をしっかり治りきるまで塗り続けて下さいね。軟膏をつけると3~4日すると痒みは取れます。それからも面倒ですがつけ続けましょうね。

痔瘻って放っておいたらどんどん悪くなるの?

5月も残すところ今日1日です。緊急事態宣言は解除されましたがまだまだ新型コロナウイルスの感染が収束したわけではありません。感染させない、感染しないに心がけて日常の生活を取り戻していきたいと思います。

渡邉医院も緊急事態宣言に合わせて、スタッフの勤務の体勢など変えて対応してきましたが、6月1日からは通常通りの体勢で診療をしていきます。

さて、Twitterなどの相談のなかで、「痔瘻は放っておいたらどんどんわるくなるのですか?」という質問を受けることがあります。放っておくとどんどん痔瘻が悪化して、瘻管がどんどん広がり、膿の出る場所が増えていくと思っている方が多いようです。でもこの答えは、「肛門周囲膿瘍の時の様に腫れてきて痛みが強くなって、それを放っておくと悪くなりますよ。」です。痔瘻は再度腫れてきて痛みが出ることが無ければ膿が出るなどの症状があっても、痔瘻そのものは悪くなっていきません。

このことは、どうして痔瘻になるかを理解していただければ納得してもらえると思います。

痔瘻になるには、まず肛門周囲膿瘍から始まります。いきなり痔瘻にはなりません。

肛門周囲膿瘍は肛門の出口から約2~3センチほど奥まで肛門上皮という部分があります。ここまでを肛門と言います。そしてその奥が直腸です。この肛門と直腸との境目に肛門腺といって分泌液を分泌する腺があります。ここの感染から肛門周囲膿瘍は始まります。

肛門腺の具合が悪く、そこに下痢などが多いのですが、便の状態が悪くて肛門腺に細菌が感染する。おそらく肛門腺の具合が正常でちゃんと分泌液を分泌していれば、最近が入ってきても分泌液が分泌されることで最近を押し出すことができて感染しないのではないかと思います。肛門腺の具合が悪く、そこに細菌感染を起こす。そして忙しかったり疲れていたり、寝不足だったり、自分の抵抗力が落ちていることで感染が広がり膿瘍を形成していく。そして膿瘍はどんどん広がり肛門周囲膿瘍となっていきます。膿瘍腔を形成してしまうと、抗生剤だけでは十分に抑えきれません。局所麻酔をして切開して膿を出す必要があります。

切開して排膿することで痛みはスッと楽になります。何もないところに物が溜まる。このこと自体がとても痛いことです。溜まっているものが出ることで痛みが楽になります。キンキンに腫れていることが痛みに繋がります。

さて、膿が出ることで痛みは楽になります。でも感染を起こした肛門腺はまだあります。またこの部分に感染を起こして膿が体に広がっていくと困ります。そうならないように人間の体は上手くできていて、感染を起こした原因と切開して膿を出した部分との間に硬い管、瘻管を作ります。そうすることで、もし原因となったところに再度感染を起こして膿が出来ても、体に広がっていくことはなく、この瘻管を通って体の外に出すようにしてくれます。

自分の体が、膿が体に広がらないように、自分の体を守るためにこの瘻管を作ってくれます。ですから、痛みが取れた後も、この瘻管の出口から膿が出てくるということは、原因の部分に感染を起こして有無が出来ているが、体に広がらないように瘻管が膿を外に出してくれているということです。

ですから自分が作った瘻管がちゃんとその目的、機能を果たしているということです。ですから、膿が出ていても、自分の体が自分の体を守るために瘻管が機能しているということです。こういった状態では瘻管があちこちに広がって、痔瘻を悪くしていくことは有りません。でも、膿が出たり治まったりする症状がやはり不愉快な症状なので、その症状を取り除くには原因と瘻管を取り除く痔瘻根治術が必要になります。

でも全然焦る必要はありません。「この際もうそろそろしっかり治してしまおう。」と思って、手術をする時間が取れたときにしっかり治せばいいと思います。

では、痔瘻を悪くしないために、早く受診してほしいときは何時かです。それは、瘻管の出口が塞がって(塞がること自体は悪くありません)、しかも原因の部分に再度感染を起こして膿が出来、瘻管を通って外に出ようとしても出口が塞がって出ることができない。大抵の場合は出口のところが破けて膿が出て治まっていくのですが、破けることなく膿が溜まっていく場合は早く受診して、塞がった出口を開けてもらう必要があります。

出口から膿が出ることが出来ずに腫れてくると、自分が作った瘻管の一番弱いところからまた膿が広がっていってしまいます。そうすると、そこにまた新たな瘻管が出来て痔瘻は悪くなっていきます。この場合は、一番最初の肛門周囲膿瘍と同様の症状が出てきます。肛門の腫れと痛みです。この時は早く受診して出口を開けることで、痔瘻は悪くなっていきません。

ただ、こういったことを繰り返したり、また痛みがなくても膿が出たり治まったりするようでしたら時期を見てしっかり痔瘻根治術を受けることをお勧めします。