がんと障害年金ーその1-

皆さんこんにちは。渡邉医院の渡邉です。

病室から見える景色は、「とてもいい天気だなあ。」ですがきっととても暑いんでしょうね。京都も梅雨明けしたとのこと。梅雨はどうしてしまったんでしょうね。水不足で様々な被害や生活への支障が出ないことを祈るばかりです。

さて、前回「大切な人が、がんになったときー経済的な問題を解決するー」というブログをアップしました。そこでは高額療養費制度や税金の医療費控除、また傷病手当や生命保険に関してお話ししました。そうしたところ、私の妹からこんなメールが届きました。

「障害年金」に関してです。

こんな内容のメールが届きました。

「国民年金は、障害年金2級までしかないですし、障害固定がいつになるのか良くわからないので、今すぐ申請にはならないと思いますが。FBの中で、障害年金のことは振れていなかったので、念のため送っておきますね。現状は、こうはならないという想定だと思っていますけどね。

国民年金の障害年金2級は、月額64000円位かな、国民年金を満額収めた場合の老齢年金の額と一緒です。何となく、知っていないといざという時に申請しそびれて終わるような感じになりそうなので、元気なうちに伝えておきます。

20歳以降の障害年金って所得制限ないんだよ。

精神障害とかだと、働けるようになったら、障害が軽くなったと評価されちゃって障害年金非該当とかになっちゃうけどね。だから、精神障害の人には、働けるようになって厚生年金かけてもらえたら、障害年金を返上して、また、病状悪化して働けなくなったら、また障害年金申請したら良いと説明しています。

困った時だけ障害年金もらって、老齢年金の年になったら、障害年金と老齢年金の額の多い方をもらって、障害年金非該当になったら老齢年金をもらうんです。

障害年金は非課税所得で、老齢年金は非課税所得じゃないからね。

悪性リンパ腫の障害年金2級の書かれている数値がどんなものかわからないけどね。

悪性リンパ腫の再発などの症状で入退院を繰り返して、仕事ができないようなら、誰かに診療所を貸して家賃収入もらいながら、そして障害年金もらいながらちょっと働けば良いんじゃないの?」

というものでした。

「障害年金」は病気やけがをして、それによる障害で日常の生活や仕事などに支障が出た時に支給される公的な年金の一つになります。申請の条件には、一定の障害の状態にあること。また公的年金制度に加入していること。また保険料の納付要件を満たしていることなどがあげられます。

がんの場合でも、この「障害年金」を申請することができます。

この「がんの場合」と言っても、人工肛門や人工膀胱などを造設したり、尿路変更の手術を受けたりなど、目に見える体の機能障害だけではなく、抗がん剤の投与などによる副作用、例えば倦怠感や末梢神経障害、貧血、下痢、嘔吐、体重減少などの見た目ではわかりにくい障害であっても、それらの症状が、がんの治療であることが証明され、現在の日常の生活や仕事に支障をきたすことが認められれば、この「障害年金」が支給される可能性があります。

この「障害年金」を申請するときに、「仕事をしているともらえないんじゃないか?」と思う方もいらっしゃると思います。でもそんなことはありません。

「障害年金」は、皆さん自身がこれまで払ってきた年金をもとにして支給される年金です。

経済的に苦しく、支援が必要なときは、私たちの当然の「権利」してしっかり申請して、受け取ることが大切だと思います。

「苦しいときは苦しい。助けて欲しいときは助けて。」と声を上げ、それを支援する制度を自分の権利としてしっかり使っていくことが大事だと思います。

今回のお話は、製薬会社のPfizer(ファイザー)の「がんを学ぶ」を読ませてもらって、その内容を短くしたものです。「障害年金」についてもっと詳しく知りたい方は、「がん 障害年金 Pfizer」と入れ検索すると皿の詳しく「障害年金」について記載されています。また「三重県・障害年金申請サポート」を検索してもさらに詳しく描かれています。

次回は、申請の仕方やその時に注意することをお話ししたいと思います。

「大切な人が がんになったとき」ー経済的な問題を解決するー

こんにちは。渡邉医院の渡邉です。前回「もっと知ってほしい 大切な人ががんになったとき」と言う冊子の内容についてお話ししました。

特に第1章の「がん患者さんを支える人が知っておきたい大切なこと」を中心にお話ししました。

今回は、もう一つ大事だと思う第7章の「経済的な問題を解決する」に関して少しお話ししたいと思います。

入院した時に、病気のこと、治療のこと以外にやはり気になる大きなことが、経済的なことだと思います。治療費にどのくらいかかるのか?生活費はどうするのか?経済的な余裕がなくなって治療どころではなくなって生活ができなくなってしまうのではないかなど、やはり経済的なことは、重要な問題だと思います。

実際私の場合、渡邉医院はすでに4月1日より休止状態になっています。ですから診療をすることで入ってくる診療報酬は0と言うことです。診療報酬が2カ月遅れで渡邉医院の銀行口座に振り込まれてくるので、2月分の診療報酬が4月に3月分の診療報酬が5月に振り込まれました。ただ、3月はほとんど半分以上は休診にしていましたので、通常の半分以下の診療報酬です。そして6月からは全く収入はなく0円です。ただ、休業補償と傷病手当が入ってくるので、これだけの資金で完治して渡邉医院を再開するまでの医療と生活費、皿のまだローンもあるので賄っていかなければなりません。また、渡邉医院の診療を開始したからと言って直ぐに診療報酬が振り込まれるわけではありません。例えば9月ではなく、11月に再開できたとします。そうすると11月の診療報酬は2か月後の1月に振り込まれてきます。ですから、診療を開始しても11月、12月の2か月をどう乗り切るかが問題となってきます。なかなか難しく、とても心配な問題を抱えています。

このように、治療のために必要な医療費はどうするか、その間の生活費はどうするかとても大事な問題です。

やはりこの経済的問題を少しでも解決することが必要になります。

それにはまずは治療にかかる治療費の負担を軽減することが大切ですし、そういった制度をチェックして活用することが大切です。

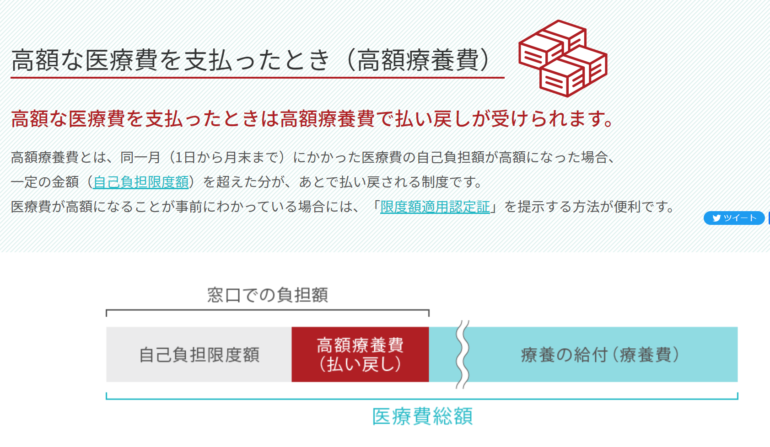

その一つが「高額療養費制度」です。

69歳以下あるいは70歳以上で住民税非課税世帯か現役並み所得者で年収約370万円~約1160万円なら公的医療保険の窓口で「高額療養費制度の限度額適応認定証」をもらうことが大事です。

高額療養費制度は、年齢や所得に応じて医療費の負担を減らす制度です。前もって、限度額適応認定証を病院に出しておくと、外来でも入院でも、窓口で支払う自己負担は、「自己負担限度額」の範囲の中でおさまります。しかも、すでに支払ってしまった医療費も「自己負担限度額」超えていた場合は、数か月後に自己限度額を超えた分がかえってきます。

また、同じ医療保険に入っている家族の医療費(69歳以下では1人21000円以上が合算の対象になります)を合算して、その医療費が自己負担限度額を超えていれば、高額療養費制度の対象になります。

このように「高額療養費制度」は窓口負担を軽減する良い精度だと思います。しっかり活用すべきです。

また税金の面では、家計を一つにする家族が使った市販薬や歯科治療費なども合わせて良否にかかった自己負担分額が年間で10万円を超えた時は、確定申告すると、税金の医療費控除となってお金が戻ってきます。

さて、私はとりあえず休業補償と傷病手当が入ってきます。

今仕事をもっている患者さんで仕事を辞めようか、どうしようかと悩んでおられる方が多いと思います。そんな時は、「辞めてしまう。」という結論を出す前に「有給休暇」や、私のように「傷病手当」を利用してみるということも考えてみてはどうかと思います。仕事をしながら治療をしておられる患者さんも多いと思います。会社の方とよく相談してみる手もあると思います。私も、渡邉医院を休止にするか、代わりの代診の先生をお願いするか等診療所のことだけでなく、今後の治療費や生活費、また復帰してからの資金に関していろんな方と相談しました。やはり自分一人、家族のものだけでは経済的な問題に関してはなかなか解決できませんし、いろんな知識もありません。税理士さんや専門の方に相談するのもいいと思います。

最後に、僕は生命保険やがん保険に入っていませんでした。今から思うと入っておけばよかったと少し後悔しています。

医療保険や簡易保険、生命保険や生命共済の医療特約、がん保険など、入っている保険があればしっかりもらすことなく手続きをして、せっかく保険料を払っているのですから必要なときにはしっかり手続きをしてもらいましょう。

経済的な問題を解決するなかなか難しいですが、とても大切なことだと思います。

こんな感じのことが書いてありました。参考にして下さいね。

排便時にめまい、ふらつきがある。

こんにちは。渡邉医院の渡邉です。

今日も京都はいい天気みたいで、暑くなりそうです。私は今、入院中なので外の気温などはわからず、ずっと同じ環境です。

本当に、梅雨はどこに行ってしまったんでしょうね。東京では早々と梅雨明け。雨による災害も困りますが、雨が降らずに水不足の被害も困りますね。台風の時期にまとまって降るなんていうことなく、季節通りに雨は降ってほしいなあと思います。

さて今回は、便意を感じた時にめまいを感じたり、ふらつきを覚えることがあるが、これはどうしてなのかという質問を受けました。それに関して少しお話ししたいと思います。

この便がしたくなった時にめまいやふらつきを覚えるのは、排便に際しての腸内の運動に伴った迷走神経反射が原因だと思います。

人間の体は、交感神経と副交感神経からなる自律神経によって支配されています。活動しているときには交感神経が働いて、心身ともにリラックスしているときには副交感神経が働きます。さて、迷走神経は副交感神経の一つです。迷走神経が刺激されると、体はリラックス状態になります。このことは急激な心拍数の減少をきたして血圧が低下してしまいます。このように迷走神経が反射的に働くことで心拍数の減少、そして血圧の低下をきたします。意識を保つのには脳に行く十分な血流量が必要です。心拍数が減少し血圧が低下することで脳に行く血流量が減ってしまいます。そのことで脳が貧血状態に陥り、そうすると症状としてはめまいやふらつき、場合によっては失神と言ったことになります。

迷走神経反射が起きやすいのは日中、特に午前中が多いようです。

迷走神経が反射的に働いてしまう要因としては、長時間の立位や座位の姿勢、痛みや恐怖、疲労、ストレス、人込みの中や閉鎖空間などの環境などがあります。注射をするときに倒れてしまうなどもそうです。また、脱水や塩分制限、飲酒や薬が誘因となることが多いです。

ですから、便秘などで長い間便座に座っていたり、術後では排便時の痛みやストレスなんかも誘因になる可能性があります。

さて、排便ですが、便が直腸に降りてくると、脳の排便中枢に刺激が行きます。そうすると副交感神経が刺激され反射的に直腸筋が収縮して、内肛門括約筋は弛緩、緩みます。そうして腹圧をかけることで便が排出されます。このように直腸に便が来ることで副交感神経が刺激され、その一つである迷走神経が刺激されることで心拍数が減少し、血圧が低下してめまいやふらつきになります。

排便時に失神してしまう方もいて、特に中高年の女性に多いようです。

やはり睡眠不足だったりストレス、疲労も迷走神経反射の要因となります。この点を難しいですが注意して、後はやはり便秘であれば便秘を、反対に下痢であれば下痢を治し、具合よく便が出るようにすることも大切だと思います。

「もっと知ってほしい 大切な人ががんになったとき」を読んで

「もっと知ってほしい 大切な人ががんになったとき」

おはようございます。渡邉医院の渡邉です。いよいよ今週から、「地固療法」と「造血幹細胞採取」が始まります。

入院中、時々売店に飲み物を買いに行ったりするのですが、その売店の近くに、癌に関しての様々な冊子がおいてあります。自由に持って帰っていい冊子で。以前Facebook等で紹介した「悪性リンパ腫」に関しての冊子もここにおいてありました。

今回は、「もっと知ってほしい 大切な人ががんになったとき」という冊子がおいてあり、もらってきました。読んでみると、とても勉強になりました。今回はこの冊子に書かれている内容を少しまとめて簡単に紹介したいと思います。

冊子の表紙には、「もっと知ってほしい 大切な人ががんになったとき」という題名の少し下に、チョット小さく「患者さんと患者さんを支える人のために」というサブタイトルがついていました。やはり、がんになった患者さんだけではなく、それを支える家族の人たちの支えがやはり必要で、とても大切なことだと思います。

冊子は第1章から第8章で構成されています。

第1章「がん患者さんを支える人が知っておきたい大切なこと」

第2章「がんとがんの治療について正しい知識を持つ」

第3章「患者さんが納得して意思決定ができるように支える」

第4章「揺れ動く心の動きに寄り添う」

第5章「家族ができる療養のサポート」

第6章「身近にいる専門家を療養のサポーターに」

第7章「経済的な問題を解決する」

第8章「積極的な治療を受けられなくなった時」

と言った内容です。

第1章は「がん患者さんを支える人が知っておきたい大切なこと」です。

この第1章が一番大切なところかなあと思いましたので、今回はこの章だけを詳しく紹介したいと思います。

そこの一番最初にこんなことが書いてありました「がん患者さんの家族は第2の患者」です。そして第1章の最初の項目が「大切な人を支えるために、あなた自身を大切に」でした。

やはりがんの治療は、5年、10年と長い期間続きます。患者さんだけでなく、患者さんの状態によってそれを支える家族の方の生活リズムや環境が大きく変化していきます。この変化に対応していくためにも、患者さんを支える方自身の健康、これは肉体的だけでなく精神的にも健康であることが大切です。また、「感情を表に出すことも大事」とありました。

患者さんの長くて山あり谷ありの闘病生活にしっかり寄り添っていくためには、支える方自身の感情も大切にしなければならないと書いてありました。うれしかったり、悲しくて泣いたり、また怒ったりするそういった感情を、自分の中に押し込むことなく表に出していくことも大事ですし、そのことで気持ちが楽になります。

私が時々言っていますが、「辛いとき辛いと言えているか?助けて欲しいとき助けてといえているか?」です。自分の気持ちを押し殺すことなく表現することが大事ですね。

次の項目には「がんとがんの治療について、正しい情報を得る」でした。

ここには、「がんの治療は情報戦といわれるくらい、治療の選択やよりよい療養生活を送るには、情報の質と量が出維持になる」と書いてありました。その通りだと思います。ただ、今はネット検索等情報量が多いです。正しい情報だけとは限りません。どうしても自分に良い情報ばかりになったり、反対に悪い方に悪い方にと情報をあつめてしまったり、情報の集め方が難しいです。そんな時こそ、主治医の先生としっかり話をして正しい情報を集めることが大切だと思います。

次の項目は、「治療や過ごし方を決めるのは患者さん自身」です。

そこにはこのようなことが書いてありました。「患者さんの周囲にいる人は、患者さんの状況について『自分が一番知っている』『こうするほうが絶対にいい』などと思いこむことがあります。」と。最終的にどのようにするかを決めるのは患者さん自身です。周りの人が良かれと思っていても、実際患者さんにとっては違うかもしれません。患者さん自身が、周囲の人たちに記を使い、本当に思っていること感じていることを正直に伝えていないこともあります。なかなか難しいですが、患者さんの気持ちをしっかり想像して、正しい情報だけを提供して、患者さんが自分の意思でしっかり決定できるように見守っていくことが大切なんだなあと思います。冊子には「病状や過ごしている場所によって、患者さんと自分の役割も変化する」このことをしっかり意識することが大切であると書いてありました。

この章の最後は「揺れ動く患者さんの心に寄り添う」です。

ここにはこう書かれています。「がん患者さんは診断、告知から治療、その後の療養までの間に大きな心の揺れを経験します。」と。そして「治療の状況や結果に一喜一憂してしまう」と。また、こんなことも書かれていました。「手術後、患者さんが最も嫌うのは『がんをきったから、もう大丈夫』といった言葉をかけられることです。『患者さんを早く安心させたい(自分が安心したい)』という数位の気持ち。患者さんは手術後も喪失体験に苦しみ、市絵の恐怖も消えていません。病状に対する楽観的な発言は控えたい。」と。そして、「患者さんの心が落ち着きを取り戻すまでは聴くことに徹しましょう」と。

このように、やはり日々状況、体調や環境、またその時の感情が変わると同時に患者さんの心は揺れ動きます。この状況に右往左往することなく、しっかり支え、大きく包み込んであげることが大切なんだなあと思います。そのためにも正しい情報をしっかり掴み知っていることが大切だと思います。

少し長くなりました。ここに紹介したことは、がんだけのことではないと思います。様々な場面で参考になるのではないかと思います。

「地固療法」、「自家血幹移植」に向けて!

皆さんこんにちは。毎日暑い日が続いていますね。熱中症に気を付けて、水分もしっかり摂って下さいね。エアコンも無理せず使って、体調管理して下さいね。

さて、悪性リンパ腫に対して抗がん剤での治療を5クール行ってきました。6月20日月曜日に治療効果を判定するために造影MRIを行いました。結果は下垂体近傍にあった腫瘍は消失し「完全寛解」となりました。後は「完治」を目指しての治療です。これが「地固療法」と「自家血幹移植」です。今回の地固療法を行うと同時に造血幹細胞を採取して、自家血幹移植に備えることが今回の入院の目的です。抗がん剤投与開始と造血幹細胞の採取が上手くタイミングよくいくように治療開始の調整をしていました。

準備万端で、今後の治療の予定が決まりました。

今回は「地固療法」と「造血幹細胞採取」の二つの目的での治療になります。

造血幹細胞の採取は透析の時のような要領で採取します。地固療法で骨髄抑制が来てそれが回復する際に血球の回復と一緒に造血幹細胞が末梢血の中に漏れ出てきます。それを採取します。その骨髄が回復してくるのが、抗がん剤投与から約14日後になります。この時に2日~3日間かけて造血幹細胞を採取します。この造血幹細胞の採取の段取りが難しく、治療開始の日が決まりませんでした。

ようやく段取りがついて次のような予定になります。

・6月27日月曜日:中心静脈カテーテル挿入。抗がん剤投与後、白血球が増加しても赤血球や血小板の回復が弱く、それぞれの輸血等が必要になるので、中心静脈カテーテルの挿入はそいういった時に必要になります。

・6月29日から地固療法開始します。使用する抗がん剤はキロサイドです。投与の仕方は、キロサイド12時間ごとに1日2 回を二日間(29日30日)投与します。

・キロサイド投与後2週間後は7月13日になります。この時点で造血幹細胞の採取です。1日だけでは十分な造血幹細胞が採取できない可能性があるため、2日間又は3日間かけて採取します。

このような治療の流れで1クールを行い約3週間の予定です。終了は7月20日になります。

2クール目も同様にキロサイドを投与します。ただ、1クール目に造血幹細胞が十分に採取できていれば2クール目はキロサイドのみの投与となります。

おそらく順調に行くと7月27日~8月17日の3週間となります。

さて最後の自家血幹移植ですが、あまり焦ることはないと主治医の先生からのアドバイスもあり、2クール目終了から約2週間程度あけてから行うのがいいのではと言うことで、そうすると、8月31日から開始となります。この自家血幹移植に1か月入院治療が必要となると9月末に退院となります。直ぐに復帰は無理だと思います。そうすると当初予定していた9月1日の渡邉医院再開は難しくなります。渡邉医院の再開は早くて11月。年内再開できればいいといった状況です。

3月29日に緊急で入院してやはり半年以上は治療に必要だったということになります。

今現在、診療所も休止していますので収入はありません。収入0の状態です。休業補償と傷病手当だけが唯一の収入です。あまり治療が長く続くと、やはり生活費、治療費など経済的に持ちこたえられるかといったことが心配にはなります。また長期の休止状態ですので、再開する際にスタッフが集まってくれるか等、生活面や診療を再開する際の心配事が多く悩むところです。

また、「移植関連死」と言うのも5%以下ですが、やはり起きうる可能性があります。今回、5クールが終わって一旦退院した際に、そうなった場合の私たち家族のこと、そして渡邉医院をどうしていくかと言う方向性もしっかり検討して出してきました。そういった意味でも準備万端。

今回は地固療法の開始のタイミングを計るために6月22日に再入院した後も病院でゆっくりしました。血液検査でも肝機能は正常、腎機能は少しまだ悪いですがまずまずの結果。白血球数も正常。貧血も改善してきています。心身ともに万全その状態で病院で待機。準備万端で今回の治療に挑みます。前回5クールの時よりも厳しい治療になると思いますが、頑張っていきたいと思います。

今現在は、自分が回復して復帰して渡邉医院を再開しているイメージがわきません。おそらく自家血幹移植が終わった時点で、そのイメージがわきてくるのだろうと思っています。焦る気持ちはありますが、この際焦らずしっかり治して復帰し、「シン・渡邉医院」の再開をしたいと思っています。

患者さん皆さんには渡邉医院の再開が9月以降、場合によっては年内に再開できればいい状況になり、ご迷惑をおかけしますが。よろしくお願いいたします。

中駿赤十字病院の想い出ー魔法の手ー

これまで、2回中駿赤十字病院の想い出をお話ししました。今回はその続きをお話ししたいと思います。この思い出は、今も思い出しますし、医師のみならず医療従事者にとってとても大切なことだと思います。

この話は少し前置きが長くなってしまいますがよろしくお願いいたします。

中駿赤十字病院に行っている頃、週1回東京の浅草にある有床診療所にパートで勤務していました。東京へは新幹線で行きます。最寄りの駅は三島駅です。

朝、東京に行くときは三島駅発の始発の新幹線で行きました。帰りも勤務が終わった後、新幹線で帰ったり、診療の後当直したり、友人の家に行ったときは東京発の始発の新幹線で三島まで帰っていました。こんな風に新幹線通勤をしていました。

私がその診療所に勤務する前に、当時の医局長が私を紹介する際に、「今度行く医師は、京都の公家の出の医師だからよろしくお願いしますね。」と紹介していたようです。

勤務してしばらくの間は、職員の皆さんがちらちら私の方を見ては、何か言いたそうだけども言わないといった、変な雰囲気がありました。こじんまりした有床診療所だったので、昼食は職員皆さんと一緒に食堂で、食堂と言っても台所があってリビングのような場所で、作っていただいたものを食べていました。

そんな時、その場に居合わせた方が、「先生は公家の出なんですか?」と聞かれたので、「あっ、医局長が冗談で京都出身だから公家の出だなんて言ったんだな。」と直ぐにピント来ました。そこで私もそれに乗って「そうです。公家の出です。お正月などは、今年一年の目標を歌にして、皆の前でお披露目をしなければならないんです。ここでは『私は』と言っていますが京都に帰ったら『麻呂は』になるんですよ。」と冗談で言ったつもりが、「やっぱりそうなんだ。品があって、どこか違っていてそう思った。」と。冗談で言ったつもりが、そんな風に返されてどうしようかと思いました。後でちゃんと説明しましたが。

チョット話は脱線しますが、良く歌舞伎役者には間違えられました。

以前大分前ですが、娘と二人で大阪に行って、晩御飯を食べて帰ろうということになりました。あまり大阪は知らないのですが、大阪の肛門科の先生に教えてもらったしゃぶしゃぶ屋さんに、ちょっと贅沢をして二人で行くことにしました。二人で食事をしていると、店の奥の方からちらちらと何人かのスタッフの方がこちらを見てはこそこそ話しをしているのに気が付きました。もう直ぐ食事が終わるころに、そのうちの一人のスタッフの人が私たちの席に来て、「失礼ですが、歌舞伎役者のかたですか?」と聞かれました。「あっ。久しぶり。」と思いながら、「いえいえ違いますよ。時々歌舞伎役者さんですか?と聞かれることがありますが、違います。」と答えると、「失礼いたしました。」と。そこで「歌舞伎役者ではありませんが京都です。」と答えました。お会計が終わって帰るとき。「お気をつけて。ありがとうございました。」の挨拶に。「では今から南座に帰ります。」と答えて帰りました。

まあこんな感じで、楽しませてもらうことがたまにあります。

さてさて前置きがどんどん長くなってしまいました。

いよいよ本題です。

ある日、診療が終わって帰るとき、その診療所のちょうど真ん前の交差点を渡っているとき、いきなり右折してきた宅急便?のトラックに跳ね飛ばされてしまいました。幸いに大きなけがはなく、右手が痛いだけですみ。警察などに行った後帰りました。翌日、中駿赤十字病院の整形外科の先生に診てもらうと、右手の舟状骨の骨折であることが判明しました。なかなか治り難く、偽関節になりやすい部位の骨折でした。まずはギブスで固定して様子を見ようとのことでした。骨折だけなので、ある程度仕事ができるようにギブスを巻いてもらいました。

そんな右手にギブスを巻きながらの仕事を続けていると、ある日女性の職員の方が来られてこんな話をされました。「うちの子が、先生を見かけて『先生の魔法の手が壊れてしまった。早く治って欲しい。』と言うんですよ。」と。魔法の手?話をされた女性は、当直の時に腹痛で救急外来に受診され、私が診た方でした。その方は、「あの時、お腹が痛いと受診しましたが、先生がお腹に手を当てて下さったことで、痛みが楽になりました。それをうちの子が見ていて、『先生の手は魔法の手だ。』と言っていました。」とのことでした。決して魔法の手でなく、ただただ痛いところに手を当てただけです。処方して帰宅してもらっただけでした。でもその子にとっては手を当てるだけで、お母さんのおなかの痛みを治してくれたと思ったのでしょう。

やはり「手当」も「看護」もやはり「手」が出てきます。痛いところに手を当てる、目で観るだけでなく手を当てて診る。この、本当に基本的な診察ですが、なかなか今の時代できていないような気がします。やはり医師として、医療従事者として、痛いところ、具合の悪いところには「手」を当てる。この大事なことを教えてくれた思い出でした。

少し脱線が長くなってしまいました。すみません。

そこまで来ているのにスッキリ出ない。残便感が辛い!

こんばんは。渡邉医院の渡邉です。

これまで悪性リンパ腫に対して抗がん剤による化学療法を5クール施行しました。その治療効果を診るために6月20日に造影MRIを以降しました。その結果、腫瘍は消失しており、「完全寛解」となりました。後は完治に向けた治療が残っています。まずは「地固療法」を2クール行います。その間に自家血幹移植のために造血幹細胞を採取することも同時に行います。「地固療法」は寛解後に残っているがん細胞を叩くための治療です。そのために今入院しています。心身とも準備万端で治療のスタートを待っているという状況です。

さて、この間TwitterやYouTubeで様々な相談が来ています。やはりその中でも多いのが排便に関しての相談や質問です。

排便後にスッキリせずに 便が残った感じがする。そしてそのことが原因でお腹が張った感じが残る。場合によっては食事がとれなくなるといったこともあると思います。とても辛い症状だと思います。

私もブログにも「抗がん剤「オンコビン」と便秘を考える」や「オンコビンの逆襲!命のトマトスープ!」にもあるように、私も同じような経験をしました。便がそこまで来ているのに出ない。頑張っても出ない。「早くでてくれよ!」という感じです。また、スッキリ便が出ないので、お腹が張って苦しくなるなどです。一度抗がん剤の影響もあったと思いますが。嘔吐もしてしまいました。

私の場合、オンコビンという抗がん剤でどうしても交感神経を傷害して腸の蠕動運動を抑制して便秘になるので、マグミット、酸化マグネシウムを内服していました。ただ、マグミットを内服して緩くてもスッキリ出ません。水のような下痢便でも出ません。とても辛い状況でした。もともと私は快便なので、便秘の方はこんな状況を頑張ってられるのかなあと思いました。オンコビン投与から約2週間程度でようやく便が元の状態に戻ってきた状況です。

このスッキリせずに残便感があることに関しては、ブログの「動物の便の排出時間は12±7秒」でも書きましたが、「完全排泄」されずにどうしても残ってしまう「不完全排泄」のためにおきます。この「不完全排泄」は便が硬い等の便秘だけでなく、下痢の場合も起きてしまいます。

下痢の場合も力んで下痢便を出しても一部は排泄できますが、一部は逆流して直腸の奥のS状結腸に戻ってしまいます。これがまた残便感になります。下痢の人が何回もトイレに行くのはこれも原因の一つです。ですから、難しいのですが、量のある、ある程度形のある便をある程度力んで出すとようにするとスッキリ感がでます。

便の性状に関しては「短鎖脂肪酸と腸内フローラ」と言うブログにも、ある程度書いてあるので参考にして下さい。

やはり食物繊維を摂って、キウイフルーツやベリー類もいいようですが、そこに十分な程よい水分が含まれて柔らか過ぎずにある程度硬さのある便を、ある程度力んで出す。このことがスッキリ感につながり、「完全排泄」になると思います。

排便には、排便時の姿勢にも便の出しやすさ出し難さが関係します。これも「洋式トイレと和式トイレ、どちらがいいの?」というブログにアップしています。

排便の出し易さ、出し難さには直腸肛門角が関係してきます。

通常、立っているときは直腸と肛門の角度が鋭角になっていて便が出ないようになっています。反対に和式のトイレに座るときのような、体を強く「くの字」に折り曲げると、直腸と肛門の角度がまっすぐになって便が出しやすくなります。

どうしても様式のトイレだと、この直腸と肛門の角度がまっすぐにならずに出しにくいという方も多いです。そんな場合は、少し足台を置いて、体ができるだけ「くの字」にするようにすると出しやすくなります。実際にアマゾンや楽天にもこの足台を売っています。一度検索してみて下さい。そんなに高価なものではありません。

また、排便の際に少し下腹を手で押さえるようにして力むと、腹圧もかかりやすくなります。どうしても便が出しにくい時は、排便の時には足台などを使って体をできるだけ「くの字」にして、下腹を抑えて力む。やってみて下さい。

さて、トイレに座っている時間についてです。トイレに座っているだけですと、内痔核など肛門の病気に悪影響はないと思います。やはり、座っている時間よりも頑張っている時間が長いと悪くなります。ですから少しトイレの時間が長くなるかもしれませんが、焦らずゆっくりトイレにいて、1回便が出た後も下腹を「のの字」にマッサージしながら、しばらくトイレで座っているのもありだと思います。

最後に、やはり内痔核など肛門の病気の影響もあると思います。内痔核があると、排便後も残便感があり、出し切りたくて頑張りたくなるといった症状が出ます。排便時に内痔核が脱出してくるなどの症状がなくても内痔核があると排便後も残便感はあるようです。ですから、すっきり便が出るように、残便感がなくなるように内痔核など肛門の病気をしっかり治すことも大事になります。

少し長くなりましたが、またTwitterやYouTubeでの相談で多いものや、誰もが心配していることがあればブログでもアップしていきますね。

悪性リンパ腫に対して地固療法と自家血幹移植

昨日は雨でしたが、今日は一転晴れ。私は今、入院しているので、外の気温はわかりませんが、きっと今日は蒸し暑かったに違いありません。入院当日は雨でした、でも「雨降って、地固まる。」と言うように今回の入院、しっかり治療していきたいと思います。

私の抗がん剤による化学療法、予定の5クールが終わりました。今週の月曜日、6月20日に撮影した造影でのMRIの結果、悪性リンパ腫による下垂体近傍の腫瘍は消失し、完全寛解しました。3月29日に入院して、確定診断がついて治療を始めたのが4月8日。約2か月半。私としてはあっという間の時間だったように感じます。

これまでは「寛解」を目指す治療をしてきました。その結果「完全寛解」となりました。これからは「治癒」を目指す治療に入ります。

さて、「治癒」を目指すまず最初は、「地固療法」です。

「地固療法」は、寛解後にも残っているがん細胞を叩くための治療です。言ってみれば「とどめを刺す」治療です。それを今回2クール行います。そしてその後に最終的には自家血幹移植を行います。そして、この2クールの間に自分の造血幹細胞を採取してー80℃で離党保存しておきます。

血液のがんは一般的に抗がん剤の投与量が増えれば増えるほど腫瘍を減らすことができます。ただ、反対に増やせば増やすほど副作用が出ます。それが骨髄抑制です。ことづ意欲性が来ても、言ってみれば一旦骨髄が死んでもあらかじめ採取し、凍結保存していた自分の造血幹細胞を戻し移植することで骨髄が回復します。

ですから、今回の治療は、「地固療法」を行うと同時に最後の自家血幹移植に向けての造血幹細胞を採取する。この二つが目的です。

さて、今回使う抗がん剤は、キロサイド(シタラビン)です。

代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)で、細胞増殖に必要なDNA合成を阻害する抗がん剤です。これを大量投与します。大量とは、抗がん剤が中枢に移行する量のことです。どのくらい使うかは主治医の先生が私の対表面積や年齢などを考慮しながら決めて下さると思います。調べてみると、2~3g/㎡と対表面積で決まるようです。170㎝、74㎏だと対表面積は約1.8。そうすると3.6gに計算ではなります。

さて、キロサイドを投与後(おそらく1日2回12時間ごとの1~2日間になると思います)残存しているがん細胞は減少していきますが、それとともに骨髄抑制が来ます。骨髄抑制がピークに至るのが、投与後約14日目頃になります。それ以降、骨髄は回復して血球も回復していきます。この血球が回復してくる時期に造血幹細胞は骨髄から末梢血中に漏れ出てきます。この漏れ出てくる造血幹細胞を採取することになります。通常は末梢血中には造血幹細胞は0.002%以下だそうです。そして、調べてみると1回の移植に必要な造血幹細胞は2.0×10の6乗個/㎏、74㎏の場合、148000000(1億4800万個)が必用になります。採取した造血幹細胞は、凍害保存液と一緒にー80℃に凍結保存し細胞は休眠状態へ。この状態で5年間保存できるそうです。

おそらく1回のクールで十分な量が取れるとのこと。1回目の採取で十分に良が取れているか同課が解るのが次の日。ですから最低連日2回の採取を行います。場合によっては3回のこともあるようです。この1クール目の地固療法で十分な造血幹細胞が採取できなかった場合は、2クール目でもう一度採取します。そのため、この採取する日にちが同曜日、日曜日にかからないようにするのが難しい点です。ここはもう主治医の先生の経験がものをいうところです。

さて、副作用に関しては、多いのが悪心、嘔吐、食欲不振などの消化器症状です。

また、結膜炎があり、ステロイドの点眼を予防的にするようです。この結膜炎、発熱、結膜炎、筋肉痛、骨痛などが起きることがあり、これらを「シタラビン症候群」と言うそうです。薬剤投与後6~12時間後に症状が出てくるとのことです。

また、骨髄抑制を起こさせるため、感染症に注意が必要で、場合によってはクリーンルームに入ることもあるそうです。また、赤血球や血小板の減少が強い場合は四血の必要なこともあるようです。

こんな感じで、今回は前回の5クールとは違って、少し長め、約3週間の入院治療になります。1クール終わって一旦退院。再度入院して2クール目。そして最後の自己血幹移植は、2クール目が終わって2週間程度休んであわてることなく行う。

こんな予定で今後は治療が進んでいきます。

そうすると、治療当初予定していた9月1日、完治して復帰して渡邉医院再開の予定が少し遅れると思います。

皆さんには、とてもご迷惑をおかけしていますが。しっかり治して完治して復帰。そして渡邉医院の再開をしたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

R4年6月23日 渡邉医院

渡邉 賢治