便が出ないととても辛い!

台風17号が近づいてきています。京都は天気は悪いですが、まだ台風の影響はあまり感じられません。

先週は、糞便栓塞といって、便が詰まっていくら頑張ってもでないという症状で受診された患者さんが何人かいらっしゃいました。季節の変わり目で出にくくなってしまう方がいるようです。

そこまで便が来ているのにいくら頑張っても出ない。頑張っているうちに目の前が真っ暗になってしまう。貧血気味になる。強く頑張るので肛門が腫れて痛くなる。そして、便が出ないと尿まで出なくなってしまう。とても辛い状態です。

硬い便が詰まった状態で浣腸しても、浣腸の液しか出てきません。硬くなった便をある程度崩してから浣腸しなければ出すことはできません。

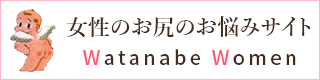

便が出なくなってからあわてて下剤を飲んでも硬くなった便は出てきません。と言うのも、硬くなった便を、内服薬で柔らかくするお薬はありません。下剤は硬くならないように柔らかくするための薬です。便が出ないから下剤を飲む、出ないから飲むという風に下剤を飲んでいると、本当に出なくなってしまうと、下剤を飲んでも出ません。場合によっては硬い便の脇をどろどろの便が24時間でてきて、下着を汚してしまうといった具合になってしまうこともあります。やはり便秘で悩んでいる方は、便秘を治す下剤を適切にしっかり飲み続けることが大事だと思います。

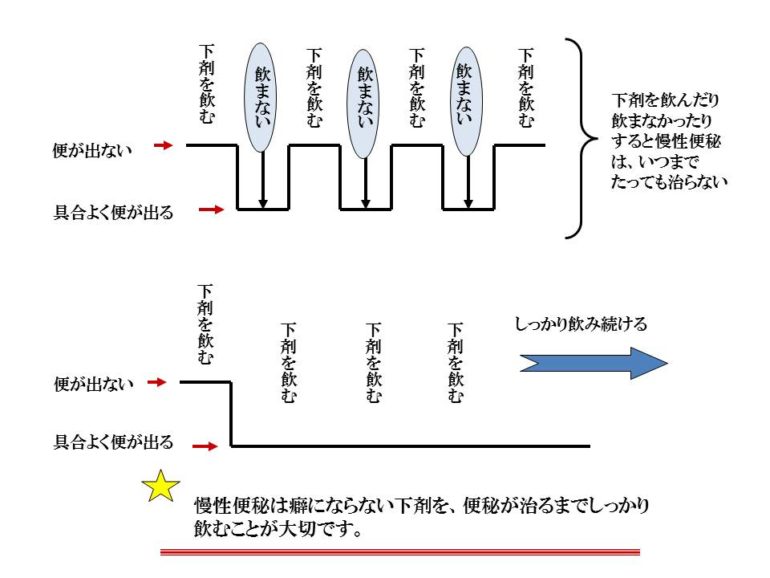

「下剤は癖になる!」と思っている方がいらっしゃいます。下剤の中には癖になる下剤もあります。例えばセンナやアロエ、ダイオウなどの成分が入っている下剤がそうです。これらの成分が入った下剤は、大腸を刺激して便を出す下剤です。したがって、これらの下剤を飲むとお腹が痛くなったりしますが必ず便が出ます。でも大腸を刺激して出す便なので、その刺激に慣れてくると段々効かなくなってきてしまいます。1錠だったのが2錠に、2錠が3錠へと段々飲む薬の量が増えていってしまいます。このことは1錠で出ていた便秘が、3錠飲まないと出ない頑固な便秘になってしまったということになります。

「下剤は癖になる!」と思っている方がいらっしゃいます。下剤の中には癖になる下剤もあります。例えばセンナやアロエ、ダイオウなどの成分が入っている下剤がそうです。これらの成分が入った下剤は、大腸を刺激して便を出す下剤です。したがって、これらの下剤を飲むとお腹が痛くなったりしますが必ず便が出ます。でも大腸を刺激して出す便なので、その刺激に慣れてくると段々効かなくなってきてしまいます。1錠だったのが2錠に、2錠が3錠へと段々飲む薬の量が増えていってしまいます。このことは1錠で出ていた便秘が、3錠飲まないと出ない頑固な便秘になってしまったということになります。

ではこれらの下剤はどうのよに使うかです。大腸を刺激する下剤は便秘を治すお薬ではなく、便を出すのが目的です。普段は調子よく便が出ているのが、たまたま出なかったときなどに一時的に飲む下剤です。食べたものが消化され吸収され便になるまでゆっくりで3日間です。3日間の間には1度はスッキリ便を出す必要があります。こういった時に大腸を刺激する下剤を飲むことはいいのかなと思います。

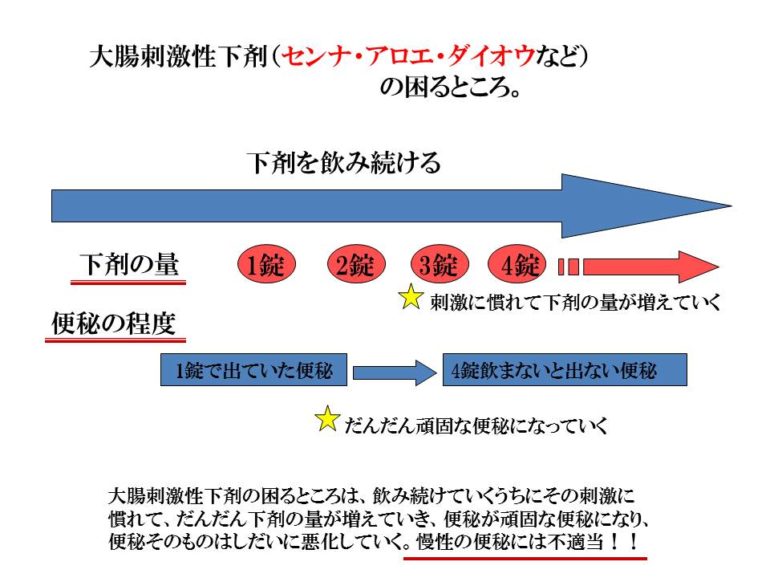

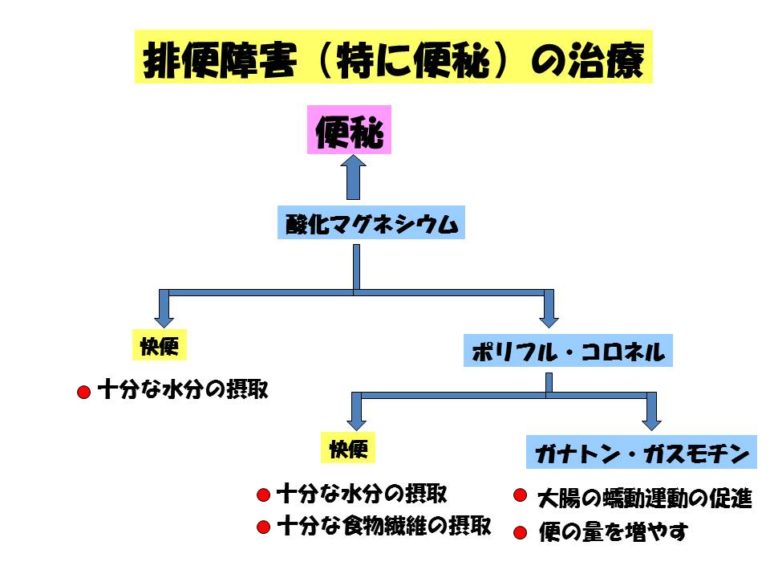

では常に便秘で悩んでいる方が便秘を治すのにはどんな下剤がいいかです。渡邉医院では、便秘で悩んでいる患者さんには、まずは酸化マグネシウムを処方しています。

酸化マグネシウムはただ単に便の中に水分を残して柔らかくする下剤です。大腸を刺激して出す下剤ではないのでお腹が痛くなったり、癖になったりはしません。

具合よく便が出るときは、便の中に程よく水分が含まれていて、便の量があって、そして大腸が具合よく動く。この三つがそろって具合よく便がでます。どれ一つ欠けても具合よく便はでません。酸化マグネシウムはこの中で、便の中に水分を残すだけの薬です。酸化マグネシウムで具合よく便が出るということは、便の量を増やすもとになる繊維は十分に摂っていて、大腸も具合よく動いている。ただ水分が足らないということです。酸化マグネシウムを飲みながら水分を十分に摂っていくことで便秘は治っていくということになります。

便が出ないということはとても辛いことです。朝気持ちよく便が出るということはその日1日を快適に過ごすことが出来る大切なことだと思います。便秘を治す下剤を正しく飲むことで、便秘を治していきましょうね。

10月の献立と「バターナッツかぼちゃのロースト」のレシピを紹介します。

10月のテーマ「いも・くり・なんきん」を使った10月の献立と「バターナッツかぼちゃのロースト」のレシピを紹介しますね。

9月も半分終わりました。湿度が下がったのか、気温が高くなっても過ごしやすくなりました。朝夕は本当に涼しくなりました。一気に秋が進みそうです。

暑さも和らぎ、食欲の秋。今回のレシピを組み合わせた献立を紹介します。是非作ってみて下さいね。

そして今回はもう一つ「バターナッツかぼちゃのロースト」のレシピも紹介しますね。

ところで、私は初めて「バターナッツかぼちゃ」という名前を聞きました。そこでいつもの様に少し「バターナッツかぼちゃ」を調べてみました。

バターナッツかぼちゃは南アメリカ大陸が原産で、アメリカでは極々ポピュラーなかぼちゃの一つだそうです。最近になって日本でも人気が高まってきているとのことです。海外から入ってきた品種ですが、分類上では日本カボチャと同じ仲間だそうです。形は瓢箪型をしています。「バターナッツかぼちゃ」とネットで検索すると、濃厚ポタージュ、バターナッツかぼちゃのグラタンなどいろんなレシピが紹介されています。

今回はシンプルにバターナッツかぼちゃのローストです。メイプルシロップをかけると、きっとスイーツのような味わいがあるのだと思います。場合によってはメープルシロップにさらにシナモンを少しかけてもいいんじゃないかと思いますがどうでしょう。

まずは献立から紹介しますね。

10月の献立

1人分 約600kcal、たんぱく質 30g、食物繊維 8g

・牛肉とかぼちゃの炒め物・サンマカルパッチョ(骨せんべい添え)・甘栗のクリーム煮・バターナッツかぼちゃのロースト・さつまいもとりんごのヨーグルト

バターナッツかぼちゃのローストのレシピを紹介します。

「バターナッツかぼちゃのロースト」

材料

バターナッツかぼちゃ 80g

オリーブオイル 大さじ1

メープルシロップ

塩こしょう 適宜

作り方

①かぼちゃをスライスしてオリーブオイルをかけ、オーブントースターで

やわらかくなるまで焼く。

- ②好みでシロップ、塩こしょうをかける。

- 管理栄養士さんから一言

-

バターナッツかぼちゃ

最近見かけることが多くなったひょうたん型のかぼちゃで、南アメリカが原産ですが、日本かぼちゃの仲間です。

栄養成分では、食物繊維、ビタミンB6、ビタミンC、ビタミンK、

カリウム、マンガン、マグネシウムを含み特、特にビタミンAとビタミンEを豊富に含んでいます。

「甘栗のクリーム煮」のレシピを紹介します。

10月のレシピのテーマは「いも・くり・なんきん」です。今日はその中の「くり」、「甘栗のクリーム煮」のレシピを紹介します。

甘栗と言えば、直ぐに頭に浮かんでくるのが「天津甘栗」です。以前は時々買って食べていました。四条通にも天津甘栗屋さんがありますよね。栗の皮を剥くとき指が少し黒くなってしまいますが、いったん食べだすとやめられなくなってしまいますよね。今ではコンビニでも、すでに皮を剥いた状態の甘栗を売っていますね。簡単に食べれるようになりました。

実家の近くのお宅に、大きな栗の木があって、毎年、イガ付きの取れたての栗をいただき、母が湯がいてくれました。そのままでも美味しいのですが、栗をもらった時は、必ず栗ご飯を炊いてくれました。ゴロっとした栗が入っている少し塩気が効いた栗ご飯。美味しいです。

今回はその甘栗を使ってのクリーム煮。甘栗のクリーム煮、少し甘さがあるのかなあと思いますが、チョット想像つきませんが、美味しそうです。

少し話は変わりますが、縄文時代縄文人の集落の周りには栗林などが人工的に作られた跡が残っているということです。縄文時代は栗が主食だったようです。

でもそれもわかる気がします。そんなに癖もなく、食べだしたらやめられなくなる。保存もきくので主食になったのでしょう。また縄文時代では無理だったかもしれませんが、今では栗を使ったいろんな料理やお菓子がありますよね。

では、「甘栗のクリーム煮」のレシピを紹介しますね。

「甘栗のクリーム煮」

1人分 約130kcal、たんぱく質 8g、食物繊維 3g

材料(4人分)

甘栗(1袋) 65g

エリンギ 1/2パック

しめじ 1/2パック

玉ねぎ 1/2個

鶏むね肉 80g

★小麦粉 大さじ1

バター 大さじ1

牛乳 200g

塩こしょう

作り方

- ①鶏むね肉はそぎ切りにし、★小麦粉をつけてバターで焼き、取り出す。

- ②玉ねぎはスライスし、エリンギ、しめじは食べやすい大きさにして

①で炒める。 - ③②に牛乳、甘栗を入れとろみがついたら①を戻し、塩こしょうで味を整える。

- 管理栄養士さんから一言

-

甘栗

コンビニやスーパーでも手軽に変えるようになった甘栗です。

旬の生の栗は「食べたいけど手間がかかるし」と敬遠されている方はぜひお試しください。

甘栗の食物繊維は豊富でさつまいもの2倍も含まれています。

葉酸やカリウムも豊富です。糖質も多いので栄養不足の方にはよい食品ですが食べ過ぎには注意が必要です。

「さんまのカルパッチョ」のレシピを紹介します。

「さんま」は「秋刀魚」と書いて秋の味覚を代表する魚ですね。塩焼きにして大根おろしと一緒に熱い白ご飯を食べる。美味しいですよね!

栄養も豊富で、EPAやDHAが含まれていて血液をサラサラにすると言われています。DHAは悪玉コレステロールを減らす作用もあります。また蛋白質やビタミンも豊富です。ビタミンB2 は他の魚の3倍以上、ビタミンAは牛肉の12倍と言われています。

でも今年はさんまの漁獲量が例年の7分の1とのことです。ニュースでもやっていましたね。秋の味覚。大衆魚のさんまが高嶺の花になってしまっては困りますね。

今日はさんまのカルパッチョ。さんまは傷みやすいと言われていますね。以前ではさんまを生では考えられなかったことでしょう。現在の流通のおかげですね。さんまもいろんな食べ方ができるようになりました。ありがたいことです。

それでは、「さんまのカルパッチョ」のレシピを紹介しますね!

「さんまのカルパッチョ」

1人分 約140kcal、たんぱく質 7g、食物繊維 1g

材料(4人分)

さんま 1尾

玉ねぎ 1/2個

貝割れ大根 1/2パック

オリーブオイル 大さじ1

ハーブソルト

塩

作り方

- ①さんまは3枚におろし、背骨は水につけておく。

*刺身のさんまを買ってくると簡単です。

②玉ねぎをスライスし①をのせ、貝割れ大根を飾る(写真は赤万願寺)

③ハーブソルトとオリーブオイルをかける。

骨せんべいの作り方

①水気をよくとって皿に並べ、塩をまぶして電子レンジで1分チン

(ラップなし)。

- ②取り出して塩をして再度1分チン。

- ③カラカラになるまで必要ならもう一度繰り返す。

*油でゆっくり揚げてもおいしくできます。

「炊飯器でさつまいもプリン」のレシピを紹介します。

今日は10月のテーマ「いも・くり・なんきん」の「いも」のレシピを紹介します。

「炊飯器でさつまいもプリン」というレシピの題名をみて、「炊飯器でプリンって作れるんだ!」という驚きでした。炊飯器は、ご飯を炊くだけのものだったと思っていました。でも最近いろんな料理に炊飯器を使うんだなあと思います。

さて、私がまだまだ幼かったころ、自宅でプリンを母と一緒に作ったことがあります。プリンの型になったアルミニュウム?の型や四角いお弁当箱、またボールで大きなプリンを作ったり。その時はいろんな容器にプリンの元を入れて、蒸し器で蒸して作った記憶があります。自分たちが作ったプリン、嬉しく楽しく食べた思い出がよみがえってきます。そういえば最近プリン、家で作らなくなったなあと思います。

プリンを作るのって面倒で大変だと思っていましたが、今日は炊飯器でつくるプリン。なんか私にも作れそうな気がします。是非、皆さんも作ってみて下さいね!

では、「炊飯器でさつまいもプリン」のレシピを紹介しますね。

「炊飯器でさつまいもプリン」

1人分 約120kcal、たんぱく質 3g、食物繊維 2g

材料(作りやすい量)

さつまいも 300g

豆乳 200g

砂糖 大さじ3~5

卵 2個

バター 適宜

*作り方

①さつまいもは1㎝にスライスにし、電子レンジでチンしてやわらかくする。

②①の皮を取り、1㎝角に、身はなめらかにつぶす。

③残りの材料をよく混ぜて②も混ぜる。

④炊飯器の内釜にバターをぬり、③をいれ、普通の炊飯モードで炊く。

⑤真ん中まで火が通るまで炊飯する。(写真は2回炊飯しました)

*炊飯器の種類によっても差があります。

*小さい器で電子レンジや蒸し器でも作れます。温かくても冷たくても◎

今回はもう一つレシピを紹介しますね。

「さつまいもとりんごのヨーグルト」

①電子レンジでやわらかくしたさつまいもと、電子レンジでやわらかくした

りんごをギリシャヨーグルトにのせる。

*りんごは生でも◎。甘み・水分はお好みで。

「かぼちゃと牛肉の炒め物」のレシピを紹介します。

台風15号で被災された皆さんにはお見舞い申し上げます。千葉ではまだ停電が続いていて、日常の生活に困難が出てきていると思います。早い復旧をお祈り申し上げます。

京都では、今日はこれまでと違って涼しくて過ごしやす1日でしたね。一気に秋が来たような感じです。でもこれも明日からはまた暑くなるとのことです。でももう少しの頑張りですね。日も短くなり、今までだったら午後6時ではまだ明るかったのに、今日は真っ暗、季節が進みました。

秋になると美味しい食材が豊富に出てきます。食欲の秋ですね。

さて、10月のレシピのテーマは「いも・くり・なんきん」です。管理栄養士さんからこんなメールが来ました。

「10月は「いも・くり・なんきん」としました。江戸時代の女性の好きな食べ物として「芝居蒟蒻芋南瓜」があったそうです。井原西鶴の作品にも「とかく女の好むもの 芝居浄瑠璃芋たこなんきん」と出てくるそうです。秋になるとおいしいものがたくさん出てきて困ってしましますが、昔からすりこまれてると思うと納得のような気がします。普段は主菜になりにくい食材ですが、今回はあえて「おかず」にしてみました。」

と言うことです。

まず、10月のレシピの第一弾は「かぼちゃと牛肉の炒め物」です。

ではレシピを紹介しますね。

「かぼちゃと牛肉の炒め物」

1人分 約120kcal、たんぱく質 12g、食物繊維 2g

材料(2人分)

かぼちゃ 100g

牛肉 100g

塩こしょう

作り方

- ①かぼちゃは5mm厚さのスライスにし、電子レンジでチンする。

*かぼちゃが硬いときは、先に全体をラップで包み電子レンジでやわらかくしてから切ると切りやすいです。

②牛肉を炒め①を入れて塩こしょうで味付けする。

管理栄養士さんから一言

かぼちゃ

甘い煮物のイメージが強いかぼちゃですが、塩味の主菜としても活躍します。

味付けも焼き肉のたれや味噌炒めなども合います。

かぼちゃには炭水化物を多く含み、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、

カリウム、カルシウム、食物繊維が含まれています。ビタミンACEは抗酸化作用が強く、これからの風邪や動脈硬化の予防も期待できます。

不安な時は迷わず受診を。

いつも考えさせられることがあります。以前にも「医師とちゃんとはなせていますか?」という記事を書きましたが、ちゃんと話せてなく治療を受けられている患者さんが少なからずいらっしゃるということです。

今日もそんな患者さんが受診されました。内容はこんな感じです。

約2か月前にジオンによる痔核硬化療法(ALTA療法)を受けられたのですが、排便時に出血がまだあったり、排便時に痛みを伴うことがあるという主訴で受診されました。

診察してみると、まだALTA療法を受けた部分には触診で硬結を認めていました。まだまだ治っていく過程の状態でした。患者さんにとってはALTA療法をしてもらって、もう2か月たつのに出血したり、痛みを伴うことがあるので、「何か悪いものがあるのではないか?」、「また新しく何か肛門の病気になってしまったのか?」とやはりいろんなことを考えて不安になってしまったのだと思います。

ALTA療法に関しては、もう2か月ではなくて、まだ2か月と考えたほうがいいと思います。ALTA療法を行っている医師の中には、なんの症状が無くても、ALTA療法を行った部分がわからなくなるまで半年間毎月診察している医師もいます。

渡邉医院でもALTA療法を行ってまずは7~10日後に受診してもらい、その後は、痛みが出てくるとか、出血が多い。また気になる症状があるときは受診してもらいますがそうでなければ次は1か月後に受診してもらっています。そこで出血や内痔核の脱出などの症状がなければ一応治療は終了にしています。

でも、この時点でまだALTA療法を行った部分がわかる方がほとんどです。ですからその後、具合が良かったのに出血するようになったとか、痛みが出てきた、また、何か気になる症状が出たときには受診してもらうようにお話をしています。

さて今回の患者さんですが、診察をして、他の病気が無いことを確認して、もう一度内痔核についてどうような病気なのか、内痔核ができる原因は何か。また内痔核の病気の程度で治療法が決まって、ALTA療法を受けたということは第3度以上の内痔核(排便時に出血したり脱出して押し込む)だったということをお話しました。またALTA療法に使うジオンという痔核硬化剤はどういった薬剤なのか。またどのように痔核硬化療法をするのか。また痔核硬化療法を行った後、どのように内痔核が治っていくのかをお話しました。

そして、「ジオンでの治療ではもう2か月ではなく、まだ2か月ですよ。ジオンの注射をする先生の中には何の症状が無くても、ジオンの注射をした部分がわからなくなるまで半年間毎月診察する先生もいるんですよ。渡邉医院では1か月たってなにも症状がなければ終わりにしますが、その時にまだジオンの注射をした部分がわかる方がほとんどです。半年間経って診せて下さる患者さんがいますが、その時は注射をした部分はわからなくなっています。一応終了した後もなにか症状がある場合は受診してもらっています。」とお話して、「まだまだ治っていきます。まだ出血などの症状があるので、しばらく通院して経過を診ていきましょうね。」とお話すると、患者さんは安心して帰られました。

この患者さんが、診察する前の問診の時こんなことを話されました。「申し訳ありませんが、ここに来る前に他の病院でジオンで治療してもらっています。」と。ほかの病院で治療した後に私に診察してもらうことが悪いことの様に感じておられるのかなあと思いました。そんなことはありません。なにも申し訳ないことはありません。心配な症状があった時、自分が今どんな状態なのか不安な時は、遠慮なく受診して、診察してもらうことで、今の状態をしっかり知って。今後どのようにしたらいいかを知ることで、不安から解消できます。そんな時は迷わずに受診することをお勧めします。

下着が汚れる。肛門が緩んでしまったの?

最近、「肛門が緩んでしまった。」と言う訴えで受診される方が多いです。

「どうして肛門が緩んでしまったと思うのですか?」と聞くと、「いつの間にか便が出ていて、下着が汚れてしまう。」とか、「排便後洗浄して、ちゃんと拭いたと思っていても、下着が汚れてしまう。」といった訴えです。「いつの間にか出てしまうので、家から出ることが出来ない。」「出かけたときになったら心配なので出かけることが出来ない。」とおっしゃる患者さんもいます。

同じ症状で悩んでいる方は多いです。

いつの間にか便が出てしまっていて、下着を汚してしまったり、我慢しきれずに漏れてしまったり、とても嫌な症状なのに誰にも相談できない。家族の人にも相談できず一人で悩でいる患者さんがいます。外出することもできずに身体的だけでなく、精神的にも大きな負担になります。最近、私の診療所にも悩んでこられる方が増えてきています。なかなか診察にも来にくい症状であることを考えると、今受診されている患者さんは氷山の一角で、もっと多くの方が悩まれているのだと思います。

原因は肛門が緩んでしまったことではありません。

こういった患者さんは、たいていの人は、「肛門の括約筋が緩んでしまった。」とか、「年だから肛門が緩んでしまった。」と心配され、もうどうしようもないのではないかと悩まれています。でも本当の原因は、括約筋が緩んでしまったり、年のせいで肛門が緩んでしまったわけではありません。

と言うのも、肛門にある内肛門括約筋はそもそも便が出ないように締まってくれる筋肉ではありません。なにも無い空っぽの直腸に便が来たら、便がしたいという便意を感じます。そうすると内肛門括約筋が締まったままになっていては便は出ません。頭が命令して、自分の意志とは関係なく内肛門括約筋を緩めてくれます。内肛門括約筋が緩むことで、腹圧をかけると直腸にある便を出すことが出来ます。そうして直腸の便がすべて出てしまうと、また内肛門括約筋は締まってくれます。

このように内肛門括約筋は便が出るように緩んでくれる筋肉です。ではなぜ知らないうちに便がでてきてしまうのでしょうか?

スッキリ便を出すことで解決できます。

便失禁の原因には、直腸の中に便が残ったままになっていてスッキリ出ず、腹圧がかかったときに知らないうちに便が漏れてきたり、硬い便が直腸に残ったままになってしまい、その硬い便の隙間をどろどろの便が通り漏れ出てくる場合などがあります。

また、最近洗浄便座で洗浄する方が多いと思いますが、あまり一生懸命に強く洗ってしまうと、洗浄時の水が直腸内に入ってしまい、その入った水が後から出てきて汚れてしまうことがあります。きれいにしようという思いが反対に汚れてしまう原因になってしまいます。

緩下剤等でスッキリ便を出すことが大事。

このようにスッキリ便が出ないで、直腸の中に便が残ってしまっていて、それがあとから出てきて下着が汚れる。こういった場合は、緩下剤などを使ってスッキリ便が出るようにして、直腸内に便が残らないようにすることで症状が改善されます。下剤を内服していても正しく内服できていない場合もあります。また柔らかい便がちょっとづつちょっとづつ出てしまうという時は、便の量を増やして1回の量を増やしてくれる薬もあります。このように内服薬で治療することができます。

また、大腸の動きが過敏になりすぎ下痢状の便が我慢できずに出てしまう場合があります。この場合は、大腸の動きを整えたり、便の性状を下痢ではなく、ある程度の硬さのある、そして形のある便にする薬で改善することができます。

肛門を締める運動も有効

肛門の筋肉を鍛える運動もあります。肛門をキュッと絞める。しばらく締めた後(5秒程度)に緩めるこれを1日に10回程度行うと2週間ぐらいたつと、我慢するときに使う外側にある括約筋、外肛門括約筋が鍛えられ、我慢することが出来るようになってきます。

一人で悩まず相談してください。

まずは直腸に便が残らないように内服薬などでスッキリ出るようにすることが大事ですが、いろんな治療法を組み合わせることで症状を改善することができます。一度思い切って診察を受けることをお勧めします。このような症状で悩んでいる患者さんは多いです。悩みを話すことでも気持ちが楽になると思います。

痛い!腫れた!出血した!直ぐに手術?

京都はとてもいい天気です。暑さはいったん涼しくなったのかなあと期待していたら、ここ最近暑さがぶり返してきています。

また強い台風が関東方面に接近してきています。被害が出なければと思います。

痛い!腫れる!出血する!は患者さんにとってはとても不安。

昨日、こんな患者さんが受診されました。「急に痛くなって、腫れてきました。また出血もしてます!」とこの患者さんは、痛みもあり、腫れていて、しかも出血もするようになったということで、手術を覚悟ですごく不安を抱えながら受診されました。

診察してみると血栓性外痔核でした。またその血栓、血豆が破けたための出血でした。

患者さんにとっては、痛い、腫れる、出血したでとても不安だったと思いますが、血栓性外痔核は破けて出血しても手術しなくても自然に治っていきます。

血栓性外痔核とは。

血栓性外痔核は、肛門の外側にある静脈叢に血栓が詰まって、腫れて痛みの出る病気です。どうしても、もともと血液の流れが悪いところで、しかも人間は寝ているとき以外は肛門は心臓より下にあります。どうしても重力があるので、流れがさらに悪くなります。

そういったところに、冷えたり、忙しかったり、寝不足だったりストレスがかかるとさらに血液の流れが悪くなります。そしてストレスがかかると血栓もできやすくなってしまいます。

と言うのは、ストレスがかかると血小板がくっ付きやすくなって血栓ができやすくなってしまいます。またまだまだ暑いので汗もかきます。十分に水分を補給しないとどうしても血液が濃くなってしまいます。血液が濃くなるとやはり血栓もできやすくなります。まだまだ暑いので水分をしっかり補給する必要があります。

そういったいろんな条件がそろってしまった上に便が出にくくて頑張ったり下痢だったりで強く力んだり、また重たいものを持ってお腹に力が入った時に、たまたま血栓が詰まってしまいます。そうしてできるのが血栓性外痔核です。ですからもともと持っていたものが悪化したり、以前に同じことがあっても、前のが悪くなったわけではありません。同じ条件がたまたまそろってしまったので、また血栓が詰まってしまったということです。

血栓性外痔核が痛いのは。

血栓性外痔核が痛い原因は血栓が詰まったことで「腫れる」からです。血栓が詰まっただけで腫れなければ痛みは強くありません。急に何かできて違和感がある程度で済みます。腫れが出ると痛みが出てきます。血栓の詰まり方にもいろいろあります。大きな血栓が詰まるパターンと小さな血栓が多数詰まるパターンです。どちらかと言えば、小さな血栓が多数詰まった方が腫れがでて痛みが強い印象があります。大きい血栓が詰まった場合はあまり腫れず違和感が強いことが多いと思います。

どっちが早く治る?

では治るのはどちらが早いかと言うと、小さな血栓が詰まって腫れた場合の方が一つ一つの血栓が早く溶けるので早く治ります。大きな血栓が詰まると、痛みはありませんが溶けて治るのには時間がかかる印象です。でもいずれも手術をしなくても基本は血栓が自然に溶けて吸収されて治っていきます。痛みの原因は血栓が詰まったための腫れが原因なので、消炎鎮痛剤の座薬を使うことで腫れがとれて痛みは軽減していきます。

血栓性外痔核の治療の目的。

血栓性外痔核の一番の治療目的は、今ある痛みをどうするかです。血栓は時間がかかっても自然に溶けていきます。痛みがあまりにも強い場合は血栓を摘出することで痛みはスッととれます。また大きな血栓が詰まった場合は、溶けるのに時間がかかります。違和感が強く早く治してしまいたいという時は血栓を取ることもあります。

今回のケースは。

さて、今回の患者さんのケースですが、血栓が詰まって急に痛くなってしまいました。しかも血栓が破けて出血もする。でもこの患者さんも座薬と軟膏、そして入浴で自然に治っていきます。痛みはキンキンに腫れあがるということで痛みが出ます。キンキンさがとれシワっとなることで痛みが軽減してきます。出血してびっくりはしますが、破けたことでキンキンさがとれて痛みは楽になります。また出血しますが、傷口から出血しているのではなく、詰まった血栓が出てきたり、溶けた分が出てきているだけなので心配はいりません。血がつくという少し嫌な症状はありますが、破けずに自然に溶けて吸収して治るよりも、破けたほうが溶けて吸収して治るよりも早く治ります。入浴も大丈夫です。普段通りの生活でOKです。

このことを患者さんにお伝えすると、患者さんはニコニコした笑顔になって、安心して帰られました。

見ただけではわからない肛門周囲膿瘍!

9月になって、少し涼しくなって過ごしやすくなったなあと思っていたら、昨日今日と暑さがぶり返してきましたね。また日曜日には台風が来るかもしれません。被害が出ないことを祈ります。

こんな気候も影響してかここ最近、肛門周囲膿瘍で受診される患者さんが多いです。肛門周囲膿瘍は急に肛門が痛くなって、腫れあがる病気です。膿がたまるので場合によっては38℃以上の熱が出ることもあります。特に表面に膿瘍が広がるのではなく、奥深い部分に広がっていく肛門周囲膿瘍では熱が出ることがあります。

診断が難しい肛門周囲膿瘍

肛門周囲膿瘍の診断は比較的容易だと思います。まずは、症状として急な激しい痛みが必ず出現します。また肛門の腫れを訴えられます。視診でも、肛門の腫脹を診ることが出来ますし、発赤を伴います。またその部分を触ると圧痛を認めます。

ただ、肛門周囲膿瘍の初期であったり、奥深い部分に膿瘍が広がっていくタイプの肛門周囲膿瘍だと、一見しても肛門周囲膿瘍だと診断することが出来ない場合も多くありません。

極初期の肛門周囲膿瘍

極初期の場合は、肛門指診で診察すると、肛門腺に一致して圧痛を認めます。っでも膿瘍を形成しているときよりも痛みは軽度です。膿瘍の形成がまだないと判断した場合は、消炎鎮痛剤と抗生剤の投与で経過を診ることがあります。

ただ、この経過を診るということは、放置するということではありません。抗生剤や消炎鎮痛剤で炎症を抑えきれない場合は、薬を内服していても、痛みが段々強くなり、膿瘍を形成して腫脹を認めるようになります。そういった場合は内服薬が残っていたとしても直ぐに受診してもらい、切開排膿術を行わなければなりません。

このことをしっかり患者さんにお話して、痛きが強くなるなど症状が悪化した場合は迷わずに直ぐに受診してもらうようにお話して納得していただく必要があります。

また、消炎鎮痛剤と抗生剤を内服している間は症状がとれていても、内服をやめるとまた痛みなどの症状をぶり返してくる場合は、これもやはり切開排膿をする必要があります。いつまでも抗生剤を内服し続ける訳にはいきません。

消炎鎮痛剤と抗生剤で症状がスッキリ取れた場合は治療は終了となります。やはり、症状が出た場合は早く受診することがいいと思います。

深部に広がる肛門周囲膿瘍

さてもう一つの表面的にははっきりと肛門周囲膿瘍と診断できない場合です。この場合は、症状としては激しい痛みを伴います。そして場合によっては高熱も伴うことがあります。しかし、視診でははっきりとした腫脹や発赤がなく、見ただけでは肛門周囲膿瘍と診断できない場合です。

この場合は、膿瘍が肛門の表面に向かってではなく、肛門の深い部分に膿瘍が広がっていく場合です。奥に膿瘍が広がっていく場合は、ほとんどが肛門の6時(後方)の方向が原因となる場合です。

というのも肛門の後方は直腸と仙骨前面に膿瘍が広がっていくことができるスペースがあるからです。こういった奥の方に膿瘍が広がっていくタイプの肛門周囲膿瘍を診断するには症状や痛みのある部位をしっかりきくことも大切ですが、一番は指診だと思います。

大きな病院、特に肛門疾患に力を入れている病院ではCTやMRIをを撮ったり、超音波検査などをして膿瘍を確認したり、膿瘍の広がりを画像診断で診断することがあります。ただそういった医療機器が無い場合はやはり指診が一番大切です。しかもしっかりと指診を行うことで、膿瘍がどの部分にあるか、どのように広がっていっているかを診断することができます。

肛門周囲膿瘍の原因は肛門腺が感染することから始まります。肛門腺は肛門縁から約2~3㎝奥にあります。十分に指診で診察できる部分にあります。指で感染を起こしている部分を触診すると必ず圧痛があります。そしてその周りを丁寧に診察していくと、圧痛を感じる部分に硬結を触れたり、少しブヨブヨしたような、膿が溜まっているのを指で感じることが出来ます。また炎症が強く起きていると、触ると硬い部分を感じることが出来ます。

そういったように肛門指診で十分に奥に広がる肛門周囲膿瘍を診断することが出来ます。診断できれば後はしっかり麻酔をして切開して排膿するだけです。奥の方に膿が広がっている場合は、たいていの場合は多量の膿が出てきます。患者さんはこの瞬間から痛みが軽減されます。

このように肛門周囲膿瘍は症状を聞くこと、そして発赤や腫脹がを視診で確認出来たり、深部の肛門周囲膿瘍でも丁寧に触診する肛門指診で診断することが可能です。