渡邉医院も本格始動!

渡邉医院、1月5日が仕事始め。今週から予定の手術を始め渡邉医院も本格始動となりました。入院患者さんもいらっしゃり、通常の診療に戻りました。今年はゆっくりと休ませてもらい、エネルギー満点での本格始動です。予定手術等が始まると、やはりピリッとした緊張感が診療所全体に、そして私やスタッフにも出てきます。とても良い環境です。この緊張感も今年1年しっかりと持続させて、患者さん皆さんにより良い医療を提供していきたいと思います。

さて、今週になって寒さも厳しく、京都も雪が積もりました。渡邉医院も雪化粧でした。

毎年この時期は雪が降っているようで、過去のFacebookを見ると、雪化粧の渡邉医院の写真がアップしてありました。

寒さはちょっと辛いですが、雪化粧の渡邉医院も趣があっていいなあと思います。

今年になって2週間がたちました。去年の10月以降感染者が落ち着いていましたが、オミクロン株の感染拡大によって、年を越してここほんの数日間で急激な感染者の増加となりました。第6波が来たなと思います。

第4波、第5波では、感染された方が入院する病床がなく、自宅療養となる。そんな病床の逼迫による医療崩壊が起きていました。今回は、病床を確保していても、感染された患者さんの治療にあたる医療従事者が感染や濃厚接触者などによって治療にあたれないといった医療崩壊が懸念されます。また、感染力が強いということもあって、自宅療養によって家族内感染が広がる心配もあります。やはり感染拡大を抑えるという意味では、自宅療養ではなく、臨時の入院医療施設や宿泊施設での隔離、そして隔離だけでなく、必要な医療を患者さんに提供していくことが必要なのではないかと思います。

3回目のワクチン接種の前倒し、また経口抗ウイルス薬の承認によって処方投与ができるようになるなど、これまでとは違った展開になっていくのではと、希望を持っています。経口での治療薬が出ることで、これまで何の武器を持たずに新型コロナウイルスに挑んでいた開業医が武器を持って挑むことができるようになりました。どの医療機関でも経口抗ウイルス薬を処方して、必要な患者さんに十分に投与できるような体制を国や行政に構築してもらうように要請したいと思います。

さて、私たちは、これまで通りにマスクや手洗い、そして嗽など変わることのない大切な基本的な感染対策を今後もしっかり行っていきたいと思います。

まだまだ先が見えないことが多いです。でも新型コロナウイルスに対抗する新しい希望も見えてきました。

今年も1年が本格的に始まりました。明るく、希望の持てる、そしてすべての人が安心して暮らせる、そんな1年にしていきたいと思います。

今年も渡邉医院、よろしくお願いいたします。

令和4年1月15日

渡邉医院 渡邉 賢治

2021年 渡邉医院手術統計ー2020年との比較も含めてー

2022年の仕事始めは昨日の5日からでした。初日は思ったほどではありませんでしたが、新患の患者さんが多く、それでも1時30分頃まで外来がかかりました。今週は予定の手術はおこなわず、予定手術は来週火曜日の11日からです。手術がないので、気分的には楽です。でも手術が必要な患者さんも来られ、診療が始まるのを待たれていたのかなあと思います。

さて、年末年始、落ち着いていた新型コロナウイルスの感染拡大でしたが、オミクロン株の影響もあるのか、5日から各地で急激に感染者が増えてきています。第5波までの状況とはかなり違ってきているとは思います。約80%の方がワクチンを2回接種されています。カクテル抗体療法や内服薬も承認され、医療機関でも処方できるようになってきました。これまでとは違い、未来に希望が見えてきています。もうひと頑張りかなあと思います。ここでもう一度初心に戻り、やはり私たち一人ひとりがこれまで通りに基本的な感染予防対策をこれからもしっかりと取り組んでいくことが大切だと思います。マスク、手洗い、うがい等、しっかり取り込んでいきましょう。

また、基礎疾患のある患者さんは、これまで通りに定期的に診察を受け、体調を整えていくことも大切です。しっかりと、かかりつけの医師の診察は受けましょうね。

さて、2020年、1年が終わりました。去年1年間の手術統計と手術の傾向を、去年同様にお話したいと思います。

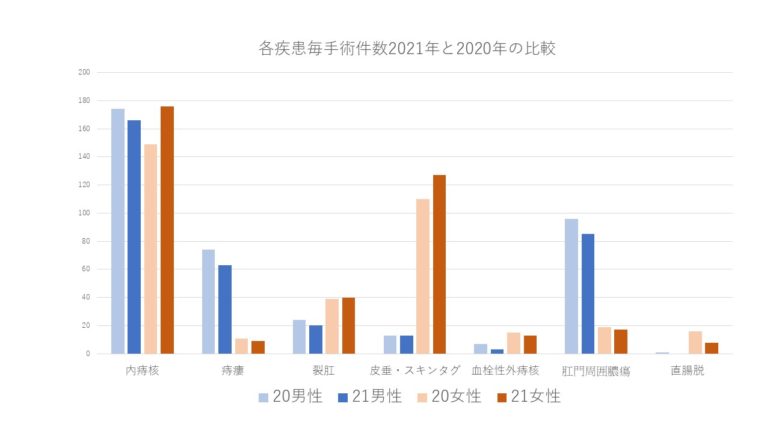

手術総件数

去年は、内痔核など基本的な肛門疾患に対しての手術件数は740件でした。男性は350件(47.3%)、女性は390件(52.7%)と、やや女性が多い傾向でした。2020年は男性が52%、女性が48%と男性が多く、2021年は女性がやや増えました。男女差はさほど大きくなく、この傾向は例年通りです。

疾患別手術件数と男女差

疾患別の手術件数を男女でみてみると、

男性では、内痔核166件(47.4%)、痔瘻63件(18.0%)、裂肛20件(5.7%)、血栓性外痔核3件(0.9%)、肛門周囲膿瘍85件(24.3%)、皮垂(スキンタグ)13件(3.7%)、直腸脱0件(0%)でした。

男性では、2020年と比較してみると、男性では各疾患においてあまり変化がなく、同じ程度でした。

女性は、内痔核176件(45.1%)、痔瘻9件(2.3%)、裂肛40件(10.3%)、血栓性外痔核13件(3.3%)、肛門周囲膿瘍17件(4.4%)、皮垂(スキンタグ)127件(32.6%)、直腸脱8件(2.0%)でした。

女性では、2020年と比較してみると、内痔核が2020年は41.5%であったのが、2021年では45.1%とやや増加傾向があります。また、直腸脱は2020年が4.5%であったのに対して、2021年は2.0%と減少しています。

内痔核は男女ともほぼ同じ割合でした。痔瘻と肛門周囲膿瘍はやはり男性に多く、男性が痔瘻63件(18.0%)に対して女性は9件(2.3% )肛門周囲膿瘍も男性85件(24.3%)に対して女性17件(4.4%)でした。

裂肛に関しては、男性20件(5.7%)、女性40件(10.3%)で女性に多い傾向がありました。

男女差に大きな違いが出たのが皮垂(スキンタグ)です。男性が13件(3.7%)に対して女性が127件(32.6%)と女性に多い傾向があります。

また直腸脱の手術そのものが少ないのですが、男性は去年は0件(0%)に対して女性は8件(2.0%)でした。やはり直腸脱は高齢者の女性に多くみられます。

血栓性外痔核に対しては、基本的にほとんどが保存的に治療しています。手術になった患者さんは血栓が大きかったり、痛みが強い患者さんに対して血栓摘出術を行っています。男性は3件(0.9%)、女性が13件(3.3%)でやや女性に多くみられました。妊娠中に血栓ができて痛みが強い患者さんに対して血栓摘出術を行うことも今年も数件ありました。

2020年度と比較すると女性の内痔核がやや増加、直腸脱がやや減以外は特に大きな差はありませんでした。やはり毎年同じような件数が各疾患で手術されているようです。

次に、疾患別にみてみたいと思います。

内痔核

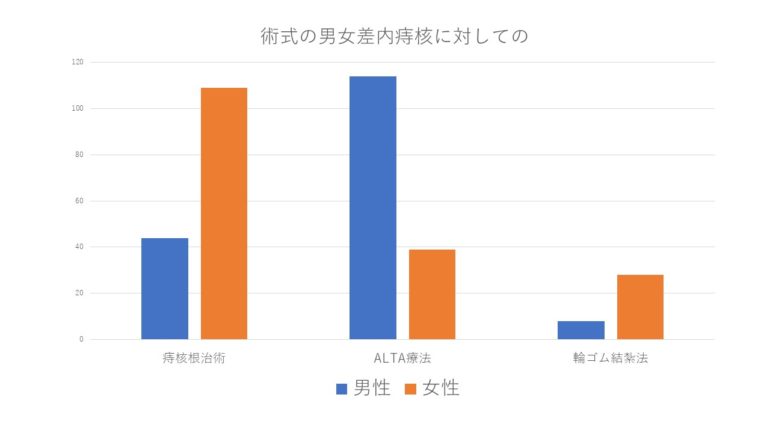

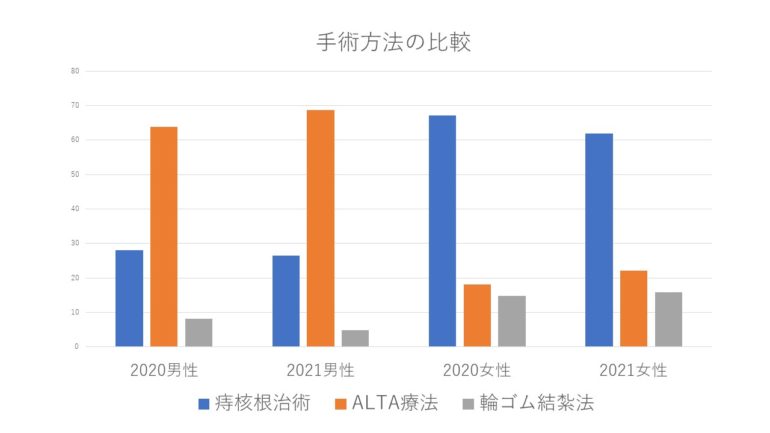

内痔核に対しての手術は痔核根治術、ジオンによる四段階注射法による痔核硬化療法(ALTA療法)、輪ゴム結紮法があります。

男性では、総数166件中、痔核根治術44件(26.5%)、ALTA療法114件(68.7%)、輪ゴム結紮法8件(4.8%)であるのに対して女性では、総数176件中、痔核根治術109件(61.9%)、ALTA療法39件(22.2%)輪ゴム結紮法28件(15.9%)という結果でした。

この傾向も例年通りで、痔核根治術は女性に多く、ALTA療法は男性に多い傾向にあります。また輪ゴム結紮法も女性に多い傾向にあります。これはやはり男性と女性の内痔核の性状の違いにあります。男性では静脈瘤型の内痔核が多く、ALTA療法の適応になる内痔核が多く、女性の場合は皮垂(スキンタグ)を伴った内痔核や肛門上皮部分の腫脹が多い内痔核、そして輪ゴム結紮が多いのは粘膜脱型の内痔核が多い傾向があるためだと思います。

2020年と比較してみると、男性では痔核根治術は2020年で28.8%であったのに対して2021年は26.5%とさらに減少しています。これに対してALTA療法は2020年が63.8%であるのに対して、2021年は68.7%と増加しています。情勢の場合は、痔核根治術では2020年が67.1%であったのに対して、2021年は61.9%と情勢でもやや痔核根治術が減少傾向です。これに対してALTA療法では2020年が18.1%であったのに対して、2021年は22.2%と増加傾向にあります。

痔瘻

痔瘻(72件)に関しては、男性63件(87.5%)、女性9件(12.5%)と男性に多く認めました。肛門周囲膿瘍も同様に102件中、男性は85件(83.3%)、女性は17例(16.7%)と男性に多い傾向があります。このことからも痔瘻や肛門周囲膿瘍はどちらかというと男性の病気と言えます。

裂肛・皮垂(スキンタグ)・直腸脱

裂肛は60件のうち、男性が20件(33.3%)に対して女性40件(66.7%)、皮垂(スキンタグ)は140件のうち、男性13件(9.3%)に対して女性127件(90.7%)と圧倒的に女性に多かったです。これは、裂肛が女性に多いこと、そして手術になる内痔核が男性に比べて多きことと関連があると思います。内痔核が手術になる要因の一つに内痔核によってできる皮垂(スキンタグ)があり、女性の内痔核にはヒスイを伴う内痔核が多く、ジオンによるALTA療法の適応外になる患者さんが女性に多いことにも関連すると思います。また直腸脱は手術件数そのものが少ないですが、去年は男性の直腸脱の手術はなく、女性8件のみでした。いずれも高齢者の女性の方でした。このように裂肛、皮垂、直腸脱は例年通りに女性に多かったです。

血栓性外痔核

血栓性外痔核は、基本的には手術をせずに消炎鎮痛剤の座薬や軟膏での保存的治療になります。血栓が大きかったり、痛みが強い場合には手術を行います。したがって、血栓性外痔核は16件、そのうち男性は3例(18.9%)、女性は13件(81.1%)と女性の方が多い傾向にあります。この理由として、妊娠中に血栓が詰まって痛みが強い方がいます。妊娠中はどうしてもお腹の中の赤ちゃんへの影響があり、消炎鎮痛剤の座薬を使いうことができません。ですから、痛みをとるために手術を選択することになります。ただ、局所麻酔での手術であることや、術後の出血の可能性が極めて少ないこと。又、血栓を取り除くことで、痛みはスッと楽になります。こういったこともあり、女性に多かったのだと思います。

2021年も手術の傾向は例年通りでしたが、皮垂の切除件数が増えてきている傾向があります。やはり、肛門に何かできていることが、痛みや出血が無くても気になるのでしょう。

2021年の手術統計と傾向についてお話しました。毎年同じように、各疾患が分布しているようです。特にこの疾患が増えたといった傾向はみられませんでした。

今回の統計が、皆さんに何かお役にたてばいいなあと思います。

新年明けましておめでとうございます。社会保障充実への1年に!

皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

去年末は、動画による肛門の病気などの解説をアップしていきました。ブログでの記事だけでなく、動画で目と耳で聞いていただくことで、より肛門の病気や治療法などが解りやすく伝わるかなあと思い始めてみました。この動画アップも今後続けていきたいと思います。

今日は上賀茂神社に初詣に行ってきました。お参りが終わった後、おみくじを引いてみました。「末吉」でした。内容は、「人に頼ると全て良し。人の支えがあると良し。」といった内容でした。人からの支えを大切にすること、そして一人だけで頑張らずに、人に頼めることは頼んでいこうと思います。

さて、今の社会、助けてほしいときに助けてと言えるでしょうか?辛いとき辛いと言えるでしょうか?本来は人々が安心して暮らし、楽しい人生を送ることができる。そして助けて欲しいときに助けてとしっかり声が挙げられる、辛いときは辛いと言える。そんな社会保障でなければなりません。今はまだまだ十分な社会保障とは言えません。そのことは今回の新型コロナウイルス感染症の拡大で明らかになりました。この経験をしっかり活かし、未来に向けて充実した社会保障にする取り組みを今すぐに行わなければならないと思います。

私は、京都社会保障推進協議会の議長をしています。今回は、年頭に当たって、京都社会保障推進協議会の議長として新年の挨拶の原稿を紹介します。

新年のご挨拶

皆さん、新年あけましておめでとうございます。今年も皆さんとともに、社会保障の充実に向けて取り組んでいきましょう。よろしくお願いいたします。

さて、現在もまだ新型コロナウイルスの感染が少なく、小康状態です。ただオミクロン株の市中感染が発生し始め、今後どのような状況なっていくのか、少し心配です。新型コロナウイルス感染拡大が始まって2年がもう直ぐ過ぎます。この2年間のコロナ禍は、日本の社会保障がいかに脆弱であったかを明らかにしました。私たちの健康といのち、そして暮らしが困難に直面したこと、このことをしっかり記憶・認識し、その原因と改善のためになにが必要か、考え、行動しなければなりません。

岸田首相は、「新しい資本主義」を目指すとし、新自由主義的な政策を転換し、新しい経済社会のビジョンを示すと謳い、成長と分配の好循環の実現を追求すると述べています。しかし、これも「成長なくして分配なし」という、従来の安倍・菅内閣の立場を継承するものです。

また、「分配戦略」を様々掲げていますが、賃上げする企業への税制支援、最低賃金1000円への引き上げだけです。本当に新自由主義からの転換を目指すなら、これまでの格差と貧困を拡大してきた政策自体の見直しが必要なはずです。

コロナ禍の下で、人々の生活は極限状態にあります。特に女性・非正規に影響が集中し、生活保護制度も機能しておらず、コロナ禍に喘ぐ人々は事実上放置されています。

この中でも、財政健全化目標は堅持され、今後も社会保障制度の改悪がさらに強く進められるでしょう。私たちはこの動きをしっかり止め、社会保障制度の充実へと国の政策を転換させるために取り組んでいかなければなりません。

心の底から素敵な笑顔が溢れるように、そして大切な人の笑顔を見続けられるように、皆さんと共に新たな1年、進んでいきましょう。

アルベルト(albedo)

1年過ぎるのは早いもので、今年も後少し。渡邉医院も12月29日で年内の診療は終了します。月曜日、火曜日、水曜日の3日間です。予定の手術も明日まで。手術をした患者さんが年末年始心配しなくて済むように、手術の予定を組んでいます。

さて、寒くなってくると乾燥もしているので、自分の知らないうちに水分が体の外にでていってしまいます。この冬の寒い時期に自分が気が付かないうちに脱水になってしま琴があります。このことを「かくれ脱水」と言います。

汗をかかなくても人間は呼吸するときや皮膚、そして粘膜から水分が体の外に出て行ってしまいます。このことを「不感蒸泄」と言います。成人では1日におおよそ600~900mlの水分がこの不感蒸泄で体の外に出て行ってしまいます。

冬の寒い時期は、乾燥していることと、エアコンなどを使うことでさらに乾燥するので、これ以上の水分が出て行ってしまいます。でも夏ほど喉の渇きなどでないので、水分が足らなくなってしまいます。そんなことで寒い冬でも脱水になってしまいます。

外来を受診される患者さんの中にも、「夏は調子よく便が出ていたのに、冬になって便が硬くなって出にくくなった。」という方がいます。これも、この冬になり不感蒸泄が増えて、それに見合った水分補給ができていないことが原因です。寒い時期、なかなか水分を摂り難いですが、しっかり水分補給してくださいね。脱水になると、便が硬くなって便秘になるだけでなく、倦怠感や頭痛、そして発熱することもあります。注意してくださいね。

そんな時、最近外来で患者さんに進めているのが「みかん」です。これから年末年始、イメージ的にはこたつに入ってみかんを食べる。「みかん」には、そんな光景が浮かんできます。皆さんどうでしょうか?

みかんで水分補給だけでなく、食物繊維などもしっかり摂れて便秘のも有効です。

少しみかんについて調べてみました。

みかんの栄養成分と言えば、まずビタミンCが含まれていると直ぐに頭に浮かぶと思います。「みかん100g中に32mgのビタミンCが含まれている。」そうです。ビタミンCは風邪の予防にも効果的です。

そして、この豊富なビタミンCをもっと効率的に摂るには、皮をむいた後、白いスジを取らないで、白い筋がついたまま、袋ごと食べることいいです。この白い筋や袋にはビタミンPという栄養素が含まれているそうです。そしてこのビタミンPの中で、みかん由来のポリフェノールであるヘスペリジンがみかんの果肉より筋や袋に多く含まれています。筋には100倍、袋も50倍も果肉より多く含まれているそうです。このビタミンPがビタミンCの吸収をより効率よく吸収するのに役立つようです。

さらにこのヘスペリジンの作用には、毛細血管を強化したり、血液中のコレステロール値を改善する効果、そのほかにも血流慶全効果、抗アレルギー作用、発がん抑制作用などもあるそうです。

また、この筋や袋には腸内にいる善玉菌を増やして腸内の環境を整えたりする、水溶性食物繊維のペクチンが果肉の4倍も含まれているそうです。ですから水溶性食物繊維であるペクチンを摂ることで、腸内でゲル状になって便を柔らかく、量を増やすことで便秘にも有効です。

さてこの「筋」ですが、ちゃんと名前があります。

この「筋」のことを「アルベド(albedo)」というそうです。

「アルベド(albedo)」はラテン語で「白さ」を意味する言葉で、みかんに限らず、柑橘類の果皮の内側にある白い繊維状の筋もアルベルトというそうです。

ちなみに、果皮の外側は「フラベド」。果肉は「砂瓤(さじょう)」、袋は「瓤嚢膜(じょうのうまく)」というそうです。

今回は、レシピではありませんが、今、そしてこれから主役の「みかん」に関して調べたことをお話ししました。

寒い時期の脱水や肛門科的には便秘の改善のためにも、みかんを食べるときは白い筋「アルベド」をきれいに取らずに、袋ごと食べてみて下さいね。