「セロリのレシピ」二種を紹介します。

今回はセロリを使ったレシピを二種類紹介します。

セロリが苦手の方もいらっしゃるかもしれません。私は以外とセロリは好きで、小学校の時給食で出たセロリをバリバリ食べていたのを思い出しました。その頃は、お塩をかけて食べたり、マヨネーズを付けてバリバリでした。

今回はちょっとお洒落な「セロリとグレープフルーツのサラダ」と「セロリの葉の炒め煮」です。

管理栄養士さんによると、セロリの香り成分には気持ちを落ち着かせたりする効果があるようです。イライラしたときなどにいいのかなと思います。

「セロリとグレープフルーツのサラダ」

材料(2人分)1人分 30kcal 食物繊維 0.8g

・セロリ 2本

・グレープフルーツ 1/2個

・オリーブオイル、塩コショウ

作り方

①セロリは筋を取って斜めに切る。グレープフルーツは皮をむく。

②塩コショウ、オリーブオイルで和える。

「セロリの葉の炒め煮」

材料

・セロリの葉 2本分

・しょうゆ 4本

・砂糖

・鷹の爪、ごま油

作り方

① 細かく刻みごま油、鷹の爪で炒め、砂糖としょうゆを入れる。

「管理栄養士さんからの一言」

★セロリ★

セロリの香り成分には気持ちを落ち着かせたり、血流をよくする働きがあるといわれています。また、茎より葉にたくさんの栄養があるので、ぜひお召し上がりください。

「簡単チャプチェ」のレシピを紹介します。

今回は、「簡単チャプチェ」のレシピを紹介します。

チャプチェをおかずに白ご飯をもりもり食べる。暑い時期のスタミナ解消にいいかもしれません。味がしみ込んだ春雨。美味しいですよね。冷えたビールをチャプチェをおかずにキューっと飲むのもいいですよね。

「簡単チャプチェ」

材料(4人分)1人分 350kcal 食物繊維 7g

・春雨 40g

・牛肉 200g

・たけのこ 1/2本

・エノキ 1袋

・玉ねぎ 1/2個

・人参 1/2個

・赤ピーマン 1/4個

・にら 1束

・焼き肉のたれ 大さじ3程度

・ごま油 大さじ1

作り方

①牛肉に塩コショウをして焼いて、取り出しておく。

②千切りにした野菜を炒めて焼き肉のたれで味付けする。

③春雨と春雨がひたひたになる程度の水を入れ煮る。

④水分がなくなればごま油を入れる。

★たくさんできますが、次の日もおいしく食べられます。少ない調味料で手軽にたくさんの野菜がとれます。ビールもご飯も進むおかずです。

「管理栄養士さんからひと言」

牛肉の栄養

牛肉にはたんぱく質が多く含まれます。たんぱく質は体を作る働きがあり、毎日体の中で作り直されているので食事でとる必要があります。また免疫力を高めて、病気になりにくくします。また赤身には体に吸収しやすい鉄分も多く含まれています。

冷製レシピ「たこのカルパッチョ」と「ゴーヤとかにかまのサラダ」を紹介します。

8月、お盆になりました。まだまだ暑い日が続きますね。皆さんお盆はお休みですか?お仕事をされている方もいらっしゃると思います。

今回はこの暑いときにもってこいかもしれません。冷製レシピの二品のレシピを紹介します。一つは「たこのカルパッチョ」もう一つは「ゴーヤとかにたまのサラダ」です。

私はタコが好きです。タコとアボカドをワサビマヨネーズで和えたり、タコのお刺身も好きです。タコのアヒージョも美味しいですよね。そしてタコ焼き。タコはいろんな料理がありますね。ゴーヤも少し苦みがありますが、ゴーヤチャンプルーは美味しいですよね。今回のレシピも是非試してくださいね。

「たこのカルパッチョ」

材料(2人分)1人分 120kcal 食物繊維 0.5g

・たこ 100g

・レタス 1枚

・パプリカのピクルス 大さじ2

・オリーブオイル、塩コショウ、マヨネーズ

作り方

①たこを削ぎ切りにし、レタスを添えて盛り付ける。

「ゴーヤとかにたまのサラダ」

材料(2人分)1人分 70kcal 食物繊維 1.5g

・ ゴーヤ 1/3本

・かにかま 4本

・胡麻ドレッシング 大さじ2

作り方

①ゴーヤはわたと種を取り、薄切りにしてさっとゆで。水に取りしぼる。

②かにかまと胡麻ドレッシングで和える。

「管理栄養士さんからの一言」

★ゴーヤ★

苦みが特徴の野菜です。苦みを和らげるには、わたの部分をしっかりとる、茹でる、塩もみする方法があります。今回は胡麻ドレッシングのまろやかさでさらに食べやすくなっています。

2018 広島原爆の日を迎えて

今日、8月6日は広島に原爆が投下された日。73回目の原爆の日を迎えました。

広島では、平和記念公園の原爆死没者慰霊碑の前で、広島原爆死没者慰霊式と平和祈念式が行われました。

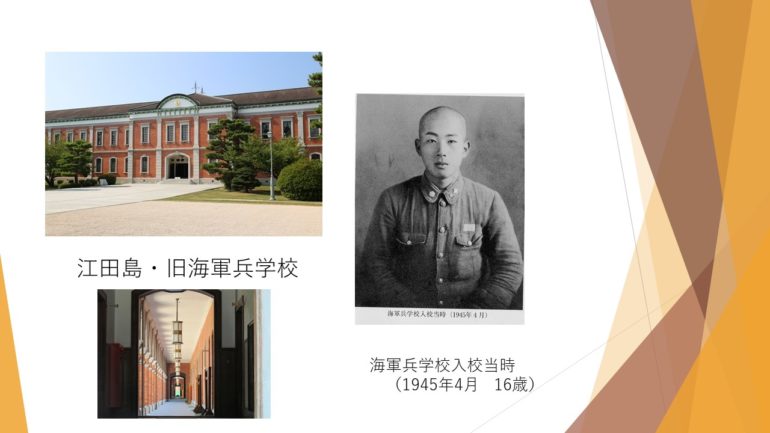

私の父は生前、反核平和の運動に取り組んでいました。父は広島に原爆が投下されたとき、江田島の海軍兵学校にいました。その江田島で経験したこと。そして終戦を迎え、京都に帰って来る時に原爆が投下された広島の悲惨な状況を直接自分の目で見て体で感じ、目の当たりにしました。こういった経験があったからこそ、父は反核平和の運動に取り組むようになったのだと思います。今から思うと残念ですが、私は生前父とそういったことに関して全く話す機会はありませんでした。今から思うと、もう少し広島で父が経験したこと、戦争のことについて話しておけばよかったなと思います。そういったこともあって、私は、父がその時のことを思い出して書いた文章を読んで、その時の父の思いを想像するしかありません。

父は16歳の時に広島の江田島にある海軍兵学校に入校しました。

この写真は入校当時の写真です。16歳です。この時にすでに父は日本のために戦争に行こう、おそらく国のために命を捧げてもいいと決心していたのだと思います。以前、旧海軍兵学校をみに行ってきました。レンガ造りのとてもきれいな建物でした。建物の前には美しい海が広がり、周りも美しい景色で包まれていました。こういった美しい環境のなかで、戦争への教育がされていたんだなと感じました。資料館も見学しましたが、父の名簿もありました。父は、この海軍兵学校で広島に投下された原爆、そして敗戦を経験しました。

この写真は入校当時の写真です。16歳です。この時にすでに父は日本のために戦争に行こう、おそらく国のために命を捧げてもいいと決心していたのだと思います。以前、旧海軍兵学校をみに行ってきました。レンガ造りのとてもきれいな建物でした。建物の前には美しい海が広がり、周りも美しい景色で包まれていました。こういった美しい環境のなかで、戦争への教育がされていたんだなと感じました。資料館も見学しましたが、父の名簿もありました。父は、この海軍兵学校で広島に投下された原爆、そして敗戦を経験しました。

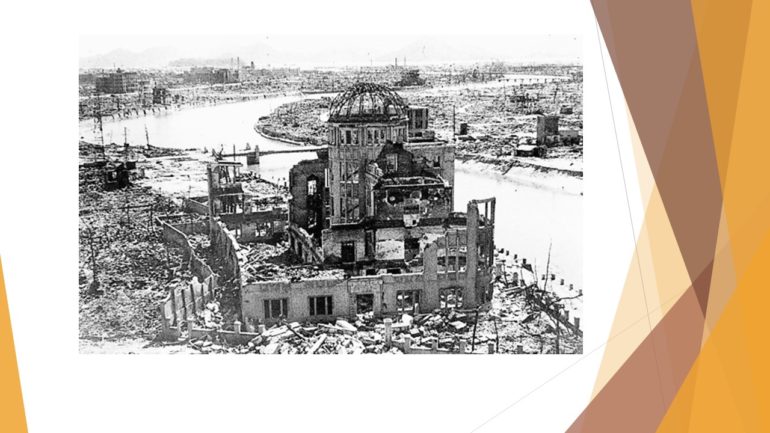

広島に原爆が投下された時の状況を父はこう記しています。

「午前8時15分。手洗いに向かって歩いていた時、一瞬、何かがピカッとひかりました。さほど気にも止めず10歩程歩いたでしょうか?ドーンという大音響、爆風のため、1、2歩後退、校舎の壁のモルタルがバラバラッと落ちました。あわを食ってもぐりこんだ防空壕の外で「見ろ!見ろ!見ろ!」と逃げ遅れた連中が騒いでいるのでおっかなびっくり、防空壕を出てみると、古鷹山(ふるたかやま)より高く、高く、天然現象と思える入道雲が、モクモク、モクモク、上へ上へと成長していくのです。その雲の下でこの世の地獄が現出しているとはつゆ知らず「ガスタンクの爆発」が当時17歳で海軍兵学校の最下級生であった私が考える事の出来た、最大の爆発でした。」

この後父は江田島で終戦を迎えました。「8月15日、夢にも考えなかった敗戦。心の糸がプツンと切れて当日夜から翌日まで、ベッドの上でため息もつかず、何も考えず、級友や上級生ともども、ゴロッと寝転がっていました。こうゆうのを虚脱状態というのでしょう。」と綴っています。

この写真にあるように、父は原爆雲、そしてなにもなくなった悲惨な広島を目に焼き付けて京都に帰ってきました。この経験は父にはとって、人生を変える経験だったと思います。

さて、核兵器廃絶に向けての画期的な出来事が去年の7月におきました。

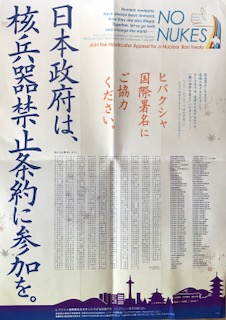

それは、7月7日に国連で「核兵器の禁止に関する条約」が採択されたことです。122か国の賛成で採択されました。条約の前文には、「核兵器使用の犠牲者(ヒバクシャ)と核実験の影響を被った被災者の受け入れがたい苦悩と被害に留意し」という一節が明記されました。この国連での採択の結果をみると確実に核兵器廃絶への時は刻まれていると思います。

この条約で具体的に何を禁止したかですが、核兵器禁止条約は前文と全21条から成り立っています。

第1条で、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、移転又は管理の移転、移転又は管理の移転の受領、使用と威嚇、以上の禁止活動への支援、奨励、勧誘、禁止活動への支援、奨励、勧誘の受領、自国領域への核兵器の配備、設置、展開の許可が明確に禁止されています。

核兵器にかかわる主要な活動のほとんどを明確に非合法化しています。

そして、第6条 被害者に対する支援及び環境の修復という条文があります。その1項に

締約国は、自国の管轄下において核兵器の使用または実験によって影響を受けた個人に関して、適応可能な国際人道法及び国際人権法に従って、差別することなく、医療、機能回復訓練及び心理的支援を含む年齢及び性別に配慮した支援を十分に提供し、その社会的かつ経済的な包摂を提供する。

とあります。

日本がこの条約に参加すれば、広島・長崎の被爆者への援護施策を手厚く行うことが条約上の義務として国際的に求められることになります。

こういった国際的な核兵器廃絶の流れのなかで残念なことに、唯一被爆国である日本の日本政府の対応は、「我々はこの条約の構想に反対である。だから会議には参加しない」と発言して会議の場から退席してしまいました。

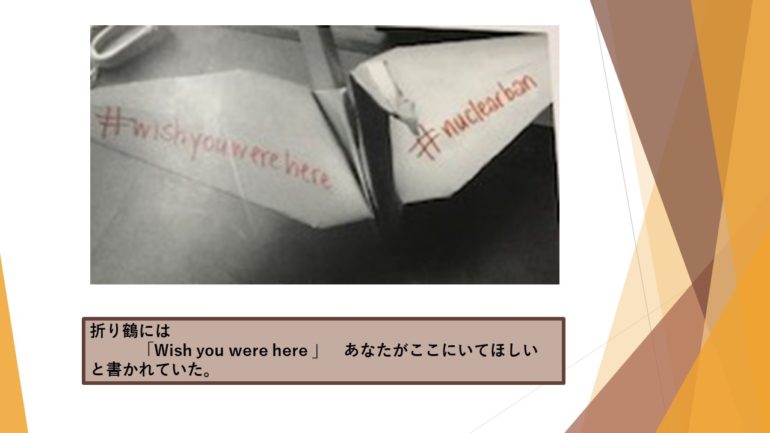

しかし、この会議では、日本政府が退席した後の席は空席として残され、そこに「折り鶴」がずっと置かれていました。その折り鶴には「Wish you were here」(あなたがここにいてほしい)とかかれていました。

私たち国民の核兵器廃絶への願いと日本政府の意識には大きな隔たりがあると思います。私たち国民の方が先を歩んでいると思います。

日本政府を条約に参加させるためには、国内で核兵器禁止条約参加の声を圧倒的な声とし、政府、議会に迫ることが必要です。そして、「核兵器のない世界」への流れを後押しするのが、被爆者が残りの人生をかけて訴えた核兵器廃絶を求める「ヒバクシャ国際署名」です。被爆者の方々の平均年齢は82歳です。本当に自分の命をかけた署名活動だと思います。

今日、広島に原爆が投下された日。私たちは決して忘れてはいけないと思います。そして、確実に全世界から核兵器をなくし、核兵器のない平和な世界を作らなければなりません。

「ジュース2種」のレシピを紹介します。

8月のキャッチフレーズは「しっかり食べて、元気な夏!」

今日は、「しそジュース」と「ジンジャエールの素」の2種類のジュースのレシピを紹介します。

8月に入って、ますます暑さが厳しくなってきています。今日から第100回全国高等学校野球選手権記念大会が開幕します。暑い中、球児の熱い戦いが楽しみです。

さて、暑さの中、水分補給は大切です。今回は自家製ジュースで水分補給してみてはどうでしょう。炭酸割ものど越しがいいですよね。炭酸はお腹の動きもよくしてくれます。便秘にも有効です。

「しそジュース」

材料(作りやすい量)

・ 赤紫蘇 200g

・ 砂糖 200g

・レモン汁 大さじ2

作り方

① しそをよく洗い1リットルの水で煮る

②10分くらいで葉を取り出し、砂糖とレモン汁を入れる。

「ジンジャエールの素」

材料(作りやすい量)

・新ショウガ 200g

・砂糖 200g

・レモン汁 大さじ1

作り方

① しょうがを薄切りにし、水500mlで5分ほど煮る。

② しょうがを取り出し、砂糖とレモン汁を入れる。

★取り出した生姜は甘酢につけて、ガリ(生姜の甘酢漬け)として食べられます。

「管理栄養士さんからの一言」

★熱中症予防★

水や炭酸で割ってもかき氷にかけてもおいしいです。

水で割って塩少々を入れると、汗をかいたときの水分補給にも使えます。

今年も暑い夏がきました。こまめに水分補給をしてください。

症状からみるお尻の病気ー脱出編ー

今回は、「症状からみるお尻の病気ー脱出編ー」についてお話します。

肛門科を受診される患者さんの症状で多い症状が、出血、痛み、そして今回お話しする脱出です。

患者さんの訴えの中には、「排便時に何か肛門から出てきて押し込んでいる。」とか「肛門に何か出たままになっている。」などの症状を訴える患者さんが多いです。「最初は排便時に出てきても自然に戻っていたのが、だんだん戻らなくなって押し込むようになる。それが押し込めなくなってきた。」と、出てくる症状がだんだん強くなってくることもあれば、「昨日まで何ともなかったのに、今日急に何か出てきた。」という症状のこともあります。また、「痛みはないが、排便時に出てくる。」とか、「いつも出たままで痛みがある。」「いつも出ているが、痛みはない。」。また、出血を伴ったり、伴わなかったり。ただ、脱出してくるという症状にもいろんなパターンがあります。今回はその脱出、「出てくる。出ている。」という症状についてお話します。

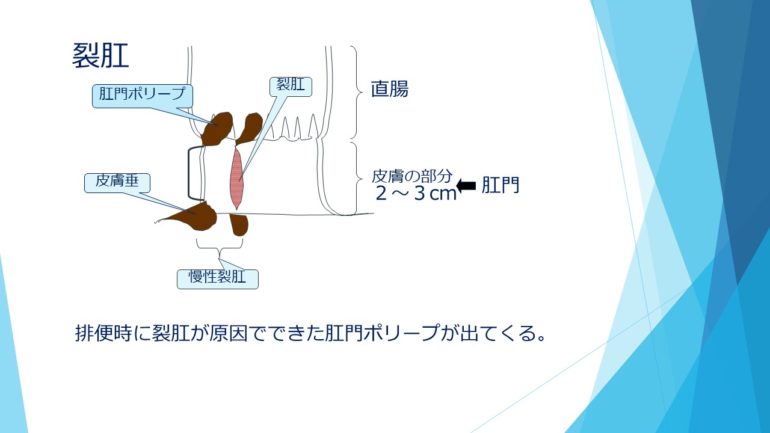

まずは、「排便時にイボのようなものが出てきて押し込んでいる」という症状ですが、いろんな病気で「イボが出てくる」という症状が出ます。肛門科に受診され、排便時に脱出するという症状で一番多いのが内痔核です。また、裂肛が原因で肛門ポリープができることがあり、この肛門ポリープが出てくることもあります。また、直腸にできたポリープが大きくなってきて、排便時に出てくることもあります。場合によっては、そう多くはないと思いますが、S状結腸のポリープや癌が排便時に肛門の外に出てくるといったこともあります。排便時に出てくるという症状でもいろんな病気があります。

まずは、「排便時にイボのようなものが出てきて押し込んでいる」という症状ですが、いろんな病気で「イボが出てくる」という症状が出ます。肛門科に受診され、排便時に脱出するという症状で一番多いのが内痔核です。また、裂肛が原因で肛門ポリープができることがあり、この肛門ポリープが出てくることもあります。また、直腸にできたポリープが大きくなってきて、排便時に出てくることもあります。場合によっては、そう多くはないと思いますが、S状結腸のポリープや癌が排便時に肛門の外に出てくるといったこともあります。排便時に出てくるという症状でもいろんな病気があります。

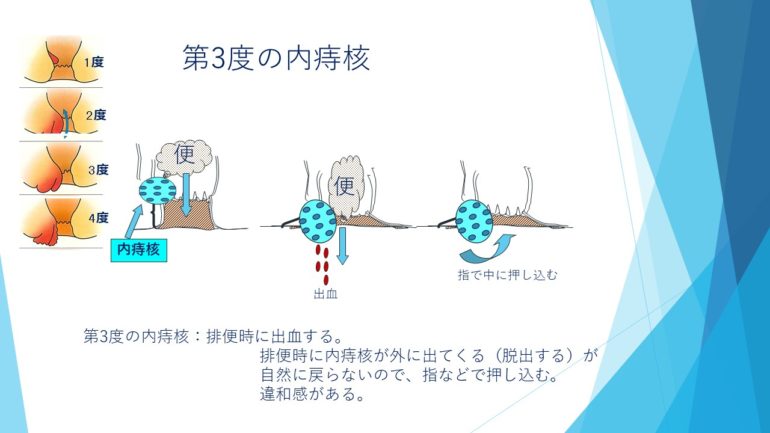

最初に一番多い内痔核についてお話します。内痔核の程度は病状によって四段階にわけられます。第Ⅰ度の内痔核から第Ⅳ度の内痔核まであります。第Ⅱ度の内痔核になると、排便時に内痔核が外に出てくる、脱出という症状がでてきます。でも押し込むことはなく、直ぐに自然に肛門の中に戻ってくれます。これが、第Ⅲ度の内痔核になると、排便時に内痔核が脱出してきて出たままの状態になり、指で押し込まないと戻らなくなっていきます。さらに悪くなって、第Ⅳ度の内痔核になると、内痔核は常に肛門の外に出たままの状態になって、押し込もうとしても押し込めなくなっていきます。ただ、内痔核だけの場合は第Ⅳ度の内痔核になって、出たままの状態でも痛みはありません。内痔核に血栓が詰まって脱出したままの状態(嵌頓痔核)になったり、内痔核が出たり戻したりしているうちに、肛門上皮(肛門の皮膚の部分)に傷がつき、裂肛を伴うと痛みが出てきます。第Ⅲ度以上の内痔核になりますと、排便時にポタポタ出血したり、場合によってはシャーっと音がするように出血することもあります。内痔核が第3度以上になりますと、痔核根治術やジオンによる四段階注射法(ALTA療法)が必要になってきます。

最初に一番多い内痔核についてお話します。内痔核の程度は病状によって四段階にわけられます。第Ⅰ度の内痔核から第Ⅳ度の内痔核まであります。第Ⅱ度の内痔核になると、排便時に内痔核が外に出てくる、脱出という症状がでてきます。でも押し込むことはなく、直ぐに自然に肛門の中に戻ってくれます。これが、第Ⅲ度の内痔核になると、排便時に内痔核が脱出してきて出たままの状態になり、指で押し込まないと戻らなくなっていきます。さらに悪くなって、第Ⅳ度の内痔核になると、内痔核は常に肛門の外に出たままの状態になって、押し込もうとしても押し込めなくなっていきます。ただ、内痔核だけの場合は第Ⅳ度の内痔核になって、出たままの状態でも痛みはありません。内痔核に血栓が詰まって脱出したままの状態(嵌頓痔核)になったり、内痔核が出たり戻したりしているうちに、肛門上皮(肛門の皮膚の部分)に傷がつき、裂肛を伴うと痛みが出てきます。第Ⅲ度以上の内痔核になりますと、排便時にポタポタ出血したり、場合によってはシャーっと音がするように出血することもあります。内痔核が第3度以上になりますと、痔核根治術やジオンによる四段階注射法(ALTA療法)が必要になってきます。

次は裂肛が原因で肛門ポリープができ、その肛門ポリープが排便時に出てくることがあります。便秘や下痢などで肛門上皮に傷がつく病気を裂肛いますが、切れたり治ったりを繰り返していくうちに、炎症による肛門ポリープが出来てきます。症状としては裂肛が基本にありますので、排便時の痛みや排便後にも持続する痛みがあります。肛門ポリープができるということは、慢性の裂肛ということです。裂肛根治術が必要となることが多いです。ただ、裂肛は治っていて、肛門ポリープだけが排便時に出てくるということもあります。この場合は、肛門ポリープの根元を糸で縛って切除するだけで済むこともあります。裂肛の手術は痛みをとることが目的です。排便時の痛みが強い人ほど、手術後の痛みは楽になります。

次は裂肛が原因で肛門ポリープができ、その肛門ポリープが排便時に出てくることがあります。便秘や下痢などで肛門上皮に傷がつく病気を裂肛いますが、切れたり治ったりを繰り返していくうちに、炎症による肛門ポリープが出来てきます。症状としては裂肛が基本にありますので、排便時の痛みや排便後にも持続する痛みがあります。肛門ポリープができるということは、慢性の裂肛ということです。裂肛根治術が必要となることが多いです。ただ、裂肛は治っていて、肛門ポリープだけが排便時に出てくるということもあります。この場合は、肛門ポリープの根元を糸で縛って切除するだけで済むこともあります。裂肛の手術は痛みをとることが目的です。排便時の痛みが強い人ほど、手術後の痛みは楽になります。

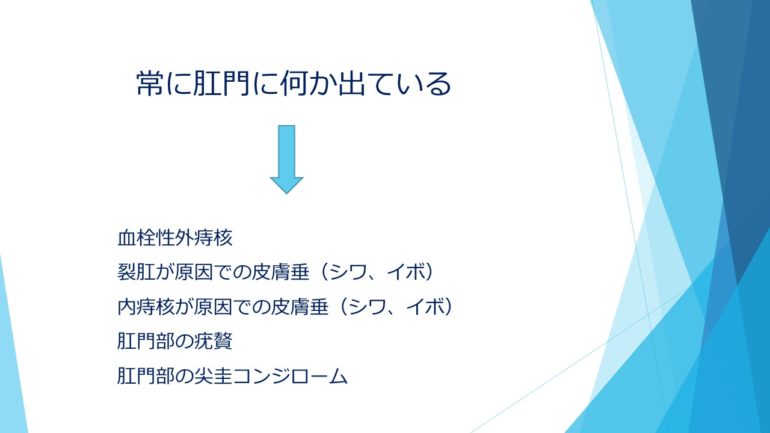

次は「排便に関わらず常に肛門に何か出ている。」という症状です。

次は「排便に関わらず常に肛門に何か出ている。」という症状です。

これにもいろんな病気があります。急にできて痛みを伴う血栓性外痔核、裂肛が原因での皮垂(シワ、イボ)や、内痔核が原因での皮垂(シワ、イボ)などもあります。また肛門部の疣贅やヒトパピローマウイルスによってできる肛門部の尖圭コンジロームなどがあります。常に出たままの状態になっているという症状で多いのが、血栓性外痔核と皮垂です。

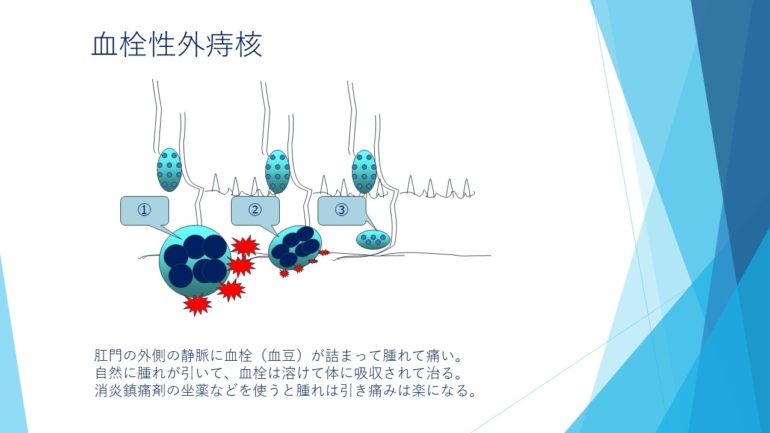

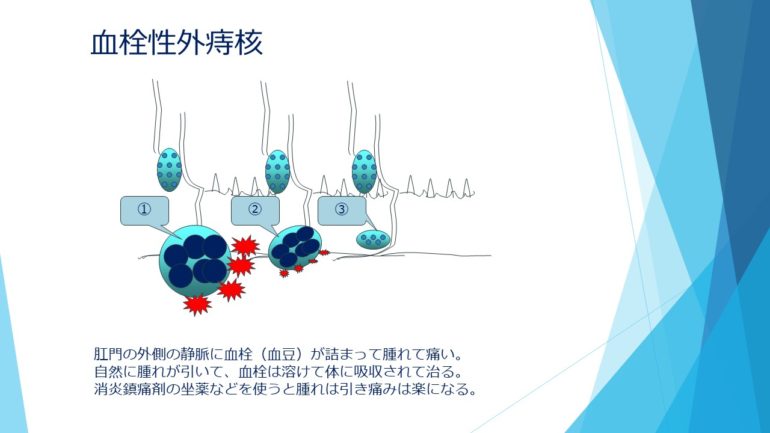

血栓性外痔核は、肛門の外側の静脈に血栓(血豆)が詰まって腫れて痛い病気です。でも、自然に腫れが引いて、血栓は溶けて体に吸収されて治っていきます。消炎鎮痛剤の坐薬などを使うと腫れは引き痛みは楽になります。冷えたり、忙しかったり、また寝不足だったり、ストレスがかかると、血液の流れが悪くなります。またストレスがかかると血小板がくっつきやすくなって、血栓ができやすくなってしまいます。また今、この暑い時期、汗が出て十分に水分の補充が出来ないと、血液が濃くなって血栓ができやすくなってしまいます。しっかり水分をとることも必要です。そんないろんな条件がそろって、最後は排便時に強く力んだり、重たいものを持って、お腹に力が入ったときに急に血栓が詰まってしまうことがあります。消炎鎮痛剤の座薬などを使って自然に治っていきますが、痛みが強い場合や血栓が大きい場合は、手術で血栓をとることがあります。痛みをとることが目的ですので、手術をして血栓をとると、痛みはスッとよくなります。入院の必要もありません。

血栓性外痔核は、肛門の外側の静脈に血栓(血豆)が詰まって腫れて痛い病気です。でも、自然に腫れが引いて、血栓は溶けて体に吸収されて治っていきます。消炎鎮痛剤の坐薬などを使うと腫れは引き痛みは楽になります。冷えたり、忙しかったり、また寝不足だったり、ストレスがかかると、血液の流れが悪くなります。またストレスがかかると血小板がくっつきやすくなって、血栓ができやすくなってしまいます。また今、この暑い時期、汗が出て十分に水分の補充が出来ないと、血液が濃くなって血栓ができやすくなってしまいます。しっかり水分をとることも必要です。そんないろんな条件がそろって、最後は排便時に強く力んだり、重たいものを持って、お腹に力が入ったときに急に血栓が詰まってしまうことがあります。消炎鎮痛剤の座薬などを使って自然に治っていきますが、痛みが強い場合や血栓が大きい場合は、手術で血栓をとることがあります。痛みをとることが目的ですので、手術をして血栓をとると、痛みはスッとよくなります。入院の必要もありません。

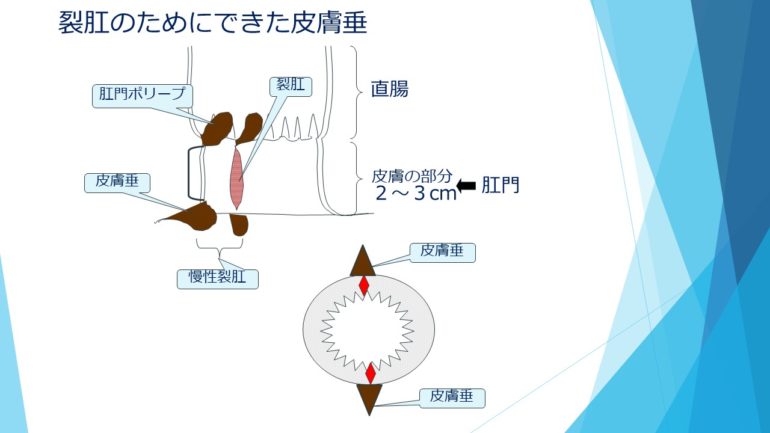

次は皮垂です。皮垂は裂肛や内痔核、また、血栓性外痔核によってできる皮膚のたるみ、しわです。裂肛の場合はポリープ状になることもあります。

次は皮垂です。皮垂は裂肛や内痔核、また、血栓性外痔核によってできる皮膚のたるみ、しわです。裂肛の場合はポリープ状になることもあります。

裂肛では肛門上皮に傷がついたり治ったりすることで、裂肛の外側に皮垂ができることがあります。

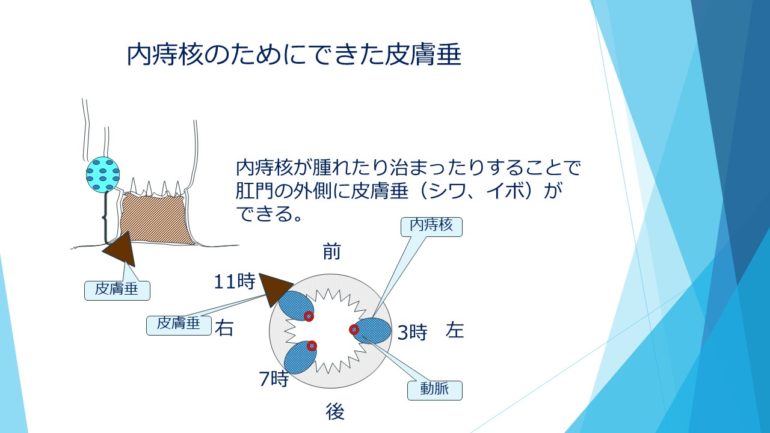

また内痔核が腫れたり治まったりすることで、内痔核ができる場所の外側に皮垂ができることがあります。皮垂のできている場所によってその原因がわかります。

また内痔核が腫れたり治まったりすることで、内痔核ができる場所の外側に皮垂ができることがあります。皮垂のできている場所によってその原因がわかります。

皮垂は悪いものではありません。必ず手術でとらなくてはならないものではありません。ただ、皮垂があることで、排便後に拭きにくいとか、違和感がある。そのために一生懸命拭きすぎたり、洗いすぎることで皮膚炎になってかゆみが出たりします。また皮垂そのものが気になってしまうなどの症状があります。やはり嫌なものをそのままにして我慢することはよくないことかなと思います。そういった場合は、皮垂の切除もします。入院の必要はありませんが、皮垂の原因となる内痔核や裂肛はしっかり治しておく必要はあります。

今回は「症状でみるお尻の病気ー脱出編ー」についてお話しました。すべての病気をお話することはできませんでしたが、主な病気はお話できたと思います。今回も少し長くなってしまいましたが参考にしていただければと思います。

症状からみるお尻の病気ー痛み編ー

今回は、「症状からみるお尻の病気ー痛み編ー」についてお話します。

肛門の痛みはとてもつらい症状です。痛みのために眠れなかったり、動けなくなってしまうこともあります。急に痛みが出て、徐々に痛みが強くなってきたり。反対に徐々に痛みが軽減していくこともあります。でも、今ある痛みが早く治まって欲しい!!

今回は、「痛み」の症状からみる肛門の病気についてお話します。

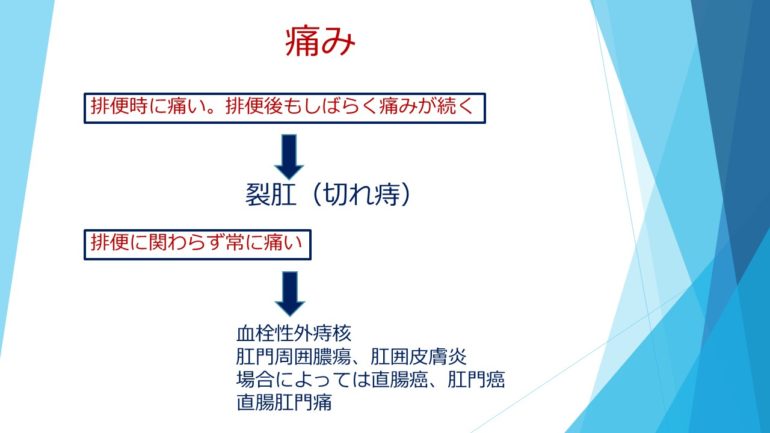

まずは、排便時に痛みがあり、その痛みが排便後もしばらく続く場合は、裂肛(切れ痔)のことが多いです。それに対して、排便に関わらず常に痛みがある場合は、血栓性外痔核、肛門周囲膿瘍、内痔核に血栓が詰まって脱出したままになった嵌頓痔核、肛囲皮膚炎などが肛門の病気ではあります。場合によっては進行した直腸癌や肛門癌の場合がまれにあります。また直腸肛門痛という痛みの病気であったり、腰の具合が悪かったり、坐骨神経痛などがある場合も、肛門に痛みが出ることがあります。腰の具合が悪くて肛門に痛みを感じる場合は、立っている時よりも座っているときに痛みが出ることが多いです。

まずは、排便時に痛みがあり、その痛みが排便後もしばらく続く場合は、裂肛(切れ痔)のことが多いです。それに対して、排便に関わらず常に痛みがある場合は、血栓性外痔核、肛門周囲膿瘍、内痔核に血栓が詰まって脱出したままになった嵌頓痔核、肛囲皮膚炎などが肛門の病気ではあります。場合によっては進行した直腸癌や肛門癌の場合がまれにあります。また直腸肛門痛という痛みの病気であったり、腰の具合が悪かったり、坐骨神経痛などがある場合も、肛門に痛みが出ることがあります。腰の具合が悪くて肛門に痛みを感じる場合は、立っている時よりも座っているときに痛みが出ることが多いです。

さて、まずは「排便時に痛い。排便後もしばらく痛みが続く」裂肛についてお話します。

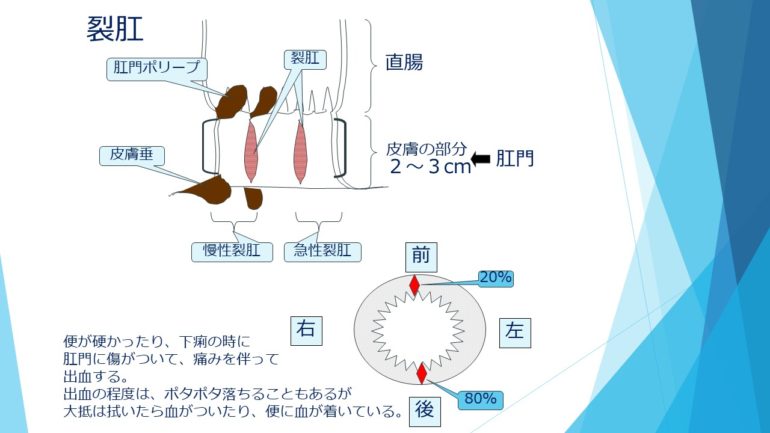

裂肛は、便が硬かったり、また反対に下痢の時に肛門に傷がついて、痛みを伴って出血する病気です。出血の程度は、ポタポタ落ちることもあるが大抵は拭いたら血がついたり、便に血が着いていることが多く、場合によっては痛みだけで出血しないこともあります。裂肛は最初のうちは、排便時に痛みを感じますが、切れたり治ったりしているうちに、肛門の筋肉の緊張(内肛門括約筋の緊張)が強くなって、肛門のしまりが強くなっていくことがあります。肛門の緊張が強くなってくると、最初は排便時の痛みだけだったのが、排便した後も痛みが持続するようになります。病状が進むと、痛みの持続時間がだんだん長くなっていきます。場合によっては、排便すると、1日中痛みが続いてしまうこともあります。そうすると、排便するのが怖くなり、ますます便秘も悪化して悪循環になってしまいます。急性の裂肛の場合は軟膏をつけ、便秘などの排便の状態を改善するとよくなっていきます。ただ、肛門ポリープや皮垂を伴い、肛門の緊張が強くなってしまった場合は手術で直す必要があります。でも裂肛の手術は、痛みをとることが目的です。排便時の痛みが強い人ほど、裂肛の手術後の排便は楽になります。

裂肛は、便が硬かったり、また反対に下痢の時に肛門に傷がついて、痛みを伴って出血する病気です。出血の程度は、ポタポタ落ちることもあるが大抵は拭いたら血がついたり、便に血が着いていることが多く、場合によっては痛みだけで出血しないこともあります。裂肛は最初のうちは、排便時に痛みを感じますが、切れたり治ったりしているうちに、肛門の筋肉の緊張(内肛門括約筋の緊張)が強くなって、肛門のしまりが強くなっていくことがあります。肛門の緊張が強くなってくると、最初は排便時の痛みだけだったのが、排便した後も痛みが持続するようになります。病状が進むと、痛みの持続時間がだんだん長くなっていきます。場合によっては、排便すると、1日中痛みが続いてしまうこともあります。そうすると、排便するのが怖くなり、ますます便秘も悪化して悪循環になってしまいます。急性の裂肛の場合は軟膏をつけ、便秘などの排便の状態を改善するとよくなっていきます。ただ、肛門ポリープや皮垂を伴い、肛門の緊張が強くなってしまった場合は手術で直す必要があります。でも裂肛の手術は、痛みをとることが目的です。排便時の痛みが強い人ほど、裂肛の手術後の排便は楽になります。

次に「排便に関わらず常に痛い」病気についてお話します。

まずは血栓性外痔核です。

肛門の外側の静脈に血栓(血豆)が詰まって腫れて痛い病気です。でも血栓が詰まって腫れて痛いので、例えば、どこかをぶつけて内出血して腫れて痛いとか、指を挟んで血豆が出来て痛いと同じで、自然に腫れが引いて、血栓は溶けて体に吸収されて治っていきます。痛みをとるために、消炎鎮痛剤の坐薬などを使うと腫れは引き楽になっていきます。血栓は時間がかかっても、自然に溶けて吸収されて治っていきます。極端なことを言うと、何もしなくても必ず治っていきます。ただ、手術して血栓をとることもあります。それは、血栓が詰まって腫れが強く、痛みが強い場合です。この場合は自然に治るものをわざわざ麻酔してとるので、血栓をとって痛みが強くなることはありません。痛みが強い場合は、血栓を摘出することで、痛みはすっととれます。でも逆に言うと、どんなに大きくても、どんなに痛くても、血栓性外痔核は手術をしなくても必ず治っていきます。

肛門の外側の静脈に血栓(血豆)が詰まって腫れて痛い病気です。でも血栓が詰まって腫れて痛いので、例えば、どこかをぶつけて内出血して腫れて痛いとか、指を挟んで血豆が出来て痛いと同じで、自然に腫れが引いて、血栓は溶けて体に吸収されて治っていきます。痛みをとるために、消炎鎮痛剤の坐薬などを使うと腫れは引き楽になっていきます。血栓は時間がかかっても、自然に溶けて吸収されて治っていきます。極端なことを言うと、何もしなくても必ず治っていきます。ただ、手術して血栓をとることもあります。それは、血栓が詰まって腫れが強く、痛みが強い場合です。この場合は自然に治るものをわざわざ麻酔してとるので、血栓をとって痛みが強くなることはありません。痛みが強い場合は、血栓を摘出することで、痛みはすっととれます。でも逆に言うと、どんなに大きくても、どんなに痛くても、血栓性外痔核は手術をしなくても必ず治っていきます。

血栓性外痔核に似たような症状で、内痔核に血栓が詰まって肛門の外に出たままになってしまうことがあります。この状態を嵌頓痔核といいます。この場合は、痛みが強い場合は、すぐに痔核根治術をする場合があります。血栓性外痔核と同じように、まずは、消炎鎮痛剤の座薬を使って、痛みの症状をとってから治療を改めて考えることもあります。ただ、嵌頓痔核になった場合は、いずれ内痔核をしっかり手術などで直す必要があります。ただ、内痔核の性状によっては、ALTA療法と言って、ジオンという硬化剤で痔核効果療法、注射で治すこともできます。

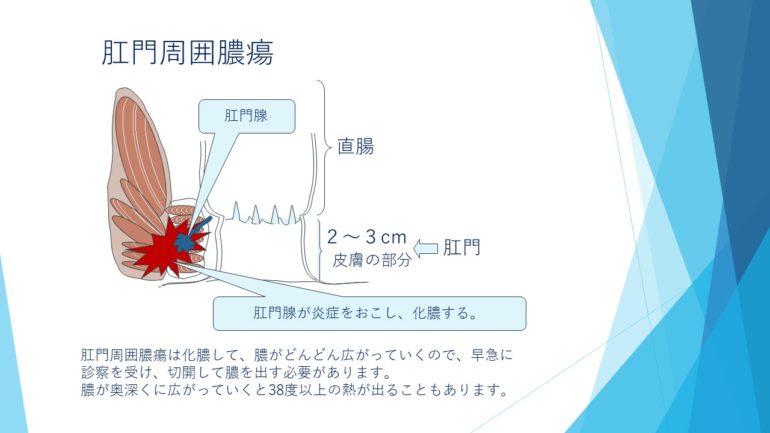

次は肛門周囲膿瘍です。

肛門周囲膿瘍は肛門腺に細菌が感染して化膿していく病気です。膿は、組織の弱いところ弱いところにどんどん広がっていくので、早急に診察を受け、切開して膿を出す必要があります。肛門周囲膿瘍の場合は、痛みはどんどん強くなり、楽になることはありません。膿が奥深くに広がっていくと38度以上の熱が出ることもあります。

肛門周囲膿瘍に対して切開排膿を行った後、痔瘻になることがあります。でも切開排膿をした後、100%の人が痔瘻になるわけではりません。70%の人は、その後何の症状もでません。痛みがなくても膿が出たり治まったりしたり、また、腫れたり治まったりするなどの症状が続く場合は痔瘻根治術が必要になります。

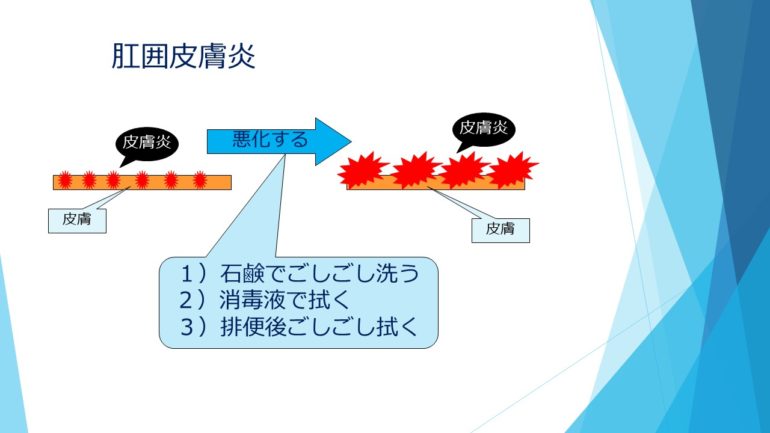

最後に肛囲皮膚炎についてお話します。

皮膚炎も最初は痒いとかじくじくするなどの症状が出ます。でも皮膚炎が悪化していくと、痛みを感じるようになります。常に痛かったり、洗浄時にしみるなどの症状が出るようになります。肛囲皮膚炎の原因の多いものには1)入浴時に石鹸でタオルでごしごし洗う。洗っているときは気持ちがいいのですが、石鹸で激しく擦って洗うと、皮膚の状態は悪くなってしまいます。2)排便後に強くトイレットペーパーで拭く。あまり強くトイレットペーパーで拭くと、やはり肛門に傷がつき、皮膚炎の原因になってしまいます。最近多いのが3)洗浄便座の洗浄が強く長く洗ってしまうことです。あまり強い水圧で洗浄すると肛門に傷がついてしまうことがあります。また傷がつかなくても、直接肛門に洗浄の水があたると、肛門の中に入ってしまいます。入ったお水は後から出てきて、反対に肛門が汚れてしまったり、ただれてしまい、皮膚炎の原因にもなってしまいます。軽く洗ってトイレットペーパーで軽く拭くがいいと思います。最後に4)消毒液やアルコール綿で拭く。一生懸命洗ったり、一生懸命に洗浄しても症状が良くならないと、もっと清潔にと消毒してしまう方がいます。消毒すると、皮膚炎だけでなく、皮膚そのものが悪くなってしまいます。お湯やお水で軽く洗うようにしましょう。

今回は痛みという症状からみたお尻の病気についてお話しました。今日紹介した病気以外で肛門が痛くなることもあります。またの機会でお話できればと思います。今回は少し長くなってしまいました。

さて次の第3弾は、「脱出」。肛門の外に出てくる、もしくは出たままになっているという症状についてお話したいと思います。

症状からみるお尻の病気ー出血編ー

今回からは、「症状からみるお尻の病気」を3回に分けてお話します。第1回目は「出血編」です。

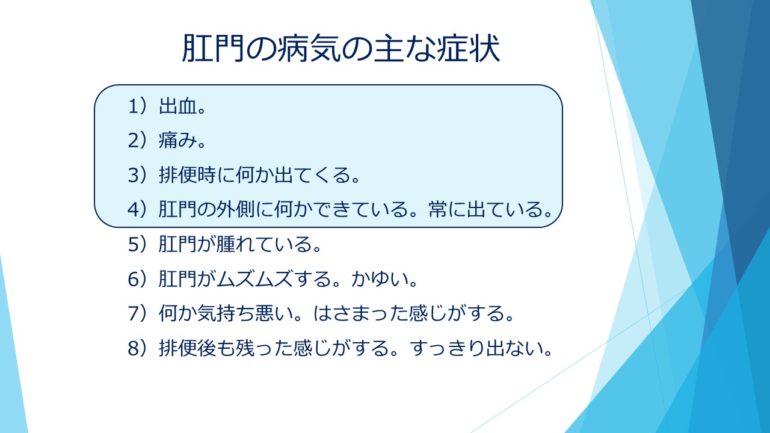

肛門の病気の症状にはいろんな症状があります。1)出血。2)痛み。3)排便時に何か出てくる。4)肛門の外側に何かできている。常に出ている。5)肛門が腫れている。6)肛門がムズムズする。かゆい。7)何か気持ち悪い。はさまった感じがする。8)排便後も残った感じがする。すっきり出ない。などすぐに8つの症状が頭に思い浮かびます。

肛門の病気には必ず症状が出ます。例えば、内科の病気では、自分が気が付かないうちに病気が進み、おかしいな?と思って診察を受けると、「血圧が高くなっていますね。」とか「血糖値が高くなっていますよ。」とか「肝臓の具合が少し悪いですね。」など、自分が気が付かないうちに病気が進んでいるということがあります。でも、肛門の病気はそんなことはありません。必ず症状が出ます。例えば、出血した。その出血の頻度が多くなってきた。出血の量が増えてきた。など、必ず症状がでて、病状が進むと症状も強くなります。逆に言うと、出血もなく、何の症状もなく、お尻のことが気にならないときは、もう治っているということです。

肛門の病気には必ず症状が出ます。例えば、内科の病気では、自分が気が付かないうちに病気が進み、おかしいな?と思って診察を受けると、「血圧が高くなっていますね。」とか「血糖値が高くなっていますよ。」とか「肝臓の具合が少し悪いですね。」など、自分が気が付かないうちに病気が進んでいるということがあります。でも、肛門の病気はそんなことはありません。必ず症状が出ます。例えば、出血した。その出血の頻度が多くなってきた。出血の量が増えてきた。など、必ず症状がでて、病状が進むと症状も強くなります。逆に言うと、出血もなく、何の症状もなく、お尻のことが気にならないときは、もう治っているということです。

さて第1回目は「出血編」です。出血はとてもびっくりする症状の一つです。

さて、排便時に出血する場合は、便をするときにどこか傷がつくことで出血します。傷がつかない限り出血はしません。傷がつく場所で、出血の仕方が決まり、出血の仕方で病気を判断していくことができます。

さて、排便時に出血する場合は、便をするときにどこか傷がつくことで出血します。傷がつかない限り出血はしません。傷がつく場所で、出血の仕方が決まり、出血の仕方で病気を判断していくことができます。

排便時に出血する際に痛みを伴うか、伴わないかも一つの判断基準になります。

排便時に出血する際に痛みを伴うか、伴わないかも一つの判断基準になります。

排便時にいたくなく、ポタポタ出血する。便器が真っ赤になる。場合によっては、シャーと音をたてて出血する。拭いたら血が着いていた。などの痛みなく、鮮血が出る場合は内痔核である場合が多いです。

排便時に、便が通るときに内痔核をこすり、傷がついて出血。この時だけ出血で、常に肛門の中で出血しているわけではありません。傷のつき具合、内痔核の大きさで出血の量が決まります。

排便時に、便が通るときに内痔核をこすり、傷がついて出血。この時だけ出血で、常に肛門の中で出血しているわけではありません。傷のつき具合、内痔核の大きさで出血の量が決まります。

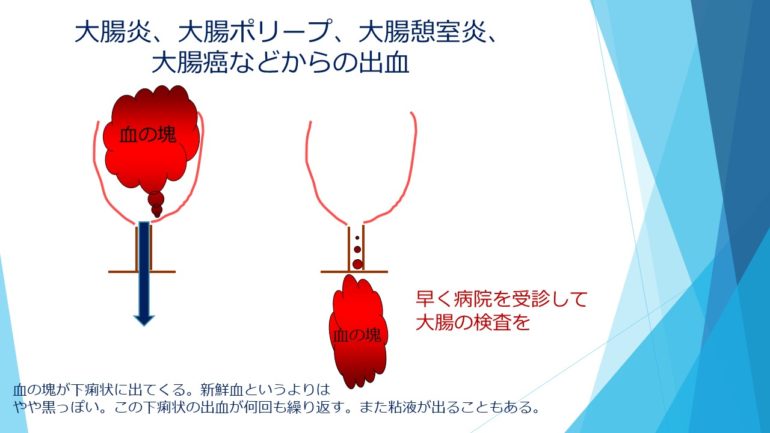

それに対して、排便時痛みはないが、少し固まった血の塊が大量にでたり、下痢状の出血の場合は、直腸や大腸の病気の可能性があります。大腸炎、直腸炎(感染性大腸炎 潰瘍性大腸炎、クローン病 虚血性大腸炎など)、大腸憩室炎、大きな大腸ポリープ、大腸がんや直腸がんなどがないかを検査する必要があります。

血の塊が下痢状に出てくる。新鮮血というよりは、やや黒っぽい血の塊がでます。また、この下痢状の出血が何回も繰り返すことがあります。出血だけでなく、粘液が出ることもあります。このような出血が起きた場合は、大腸内視鏡検査などを行い、出血の原因を調べる必要があります。

血の塊が下痢状に出てくる。新鮮血というよりは、やや黒っぽい血の塊がでます。また、この下痢状の出血が何回も繰り返すことがあります。出血だけでなく、粘液が出ることもあります。このような出血が起きた場合は、大腸内視鏡検査などを行い、出血の原因を調べる必要があります。

ただ、大腸憩室炎や虚血性大腸炎の場合、大腸内視鏡検査を行った時に、出血源がわからないこともあります。

このように出血の仕方で、肛門の病気か大腸、直腸の病気かをある程度判断することができます。

次回、第2回目は「痛み編」をお話しします。

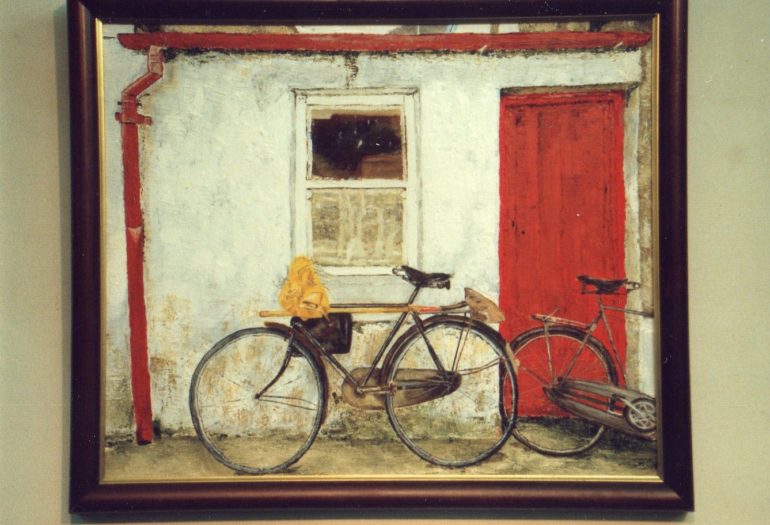

CYARINKO ―赤と白のコラボ

私が大学時代に描いた油絵が、ひょんなことから私の手に戻ってきました。その時につけた題名を忘れてしまったので、新たに「CYARINKO ―赤と白のコラボ」と題名を付けました。

大学に入るまで、絵を描くことは好きでしたが、油絵を描くことはありませんでした。大学に入って初めて美術部に入り、油絵を始めました。特に書き方を教えてもらったわけでなく、先輩からも「自分の思うように描いたらいいよ。」との指導だけでした。

この「CYARINKO ―赤と白のコラボ」は、大学に入って初めて油絵を始め、そして始めて描いた大作です。大きさは、20号。自転車が好きで、風景のどこかに自転車がある絵を描こうと思い描いた作品です。油絵のいいところは、上からどんどん描き足していけるところ。自己流で、壁はナイフで本当に壁を塗るようにと。始めての大作。自転車のタイヤ、デッサンがチョット甘く、この絵だと、絶対に回らない。まぁ、それも味かなぁと思います。でもこの白い壁と赤い扉、その前にある年季の入った味のある自転車。私はとても気に入っています。この絵をきっかけに、青とのコラボ、黒と黄色のコラボと、20号の絵をたて続けて描きました。CYARINKO3部作のきっかけとなった絵です。

青とのコラボでは、自転車の荷台に絵の描かれたキャンバス、橋の欄干にはえの道具が置かれている。そんな絵描きが乗っている自転車。私が気に入っているところは自転車もそうですが、橋の少し崩れかけている部分の感じです。ただ筆だけでなく、スポンジを使ったり、ティッシュペーパーを丸めて色をキャンバスにのせたり、いろんな方法で描いてみました。そういうところも油絵の面白さかなと思います。

黒と黄色のコラボでは、黒い板塀が、写真でははっきりわかりませんが、木の質感が出せたかなって思っています。最初から黒を塗ったわけでなく、下地にいろんな色を塗って、最後に黒を塗りました。下に塗った色が生きているのかなと思います。また黄色の扉の雰囲気も好きです。これら三部作を描いた後、自転車の様々なパーツを油絵で描いたり、風景の中の自転車にこだわって、描く事になりました。

CYARINKO 赤と白のコラボが、約30年ぶりに手元に帰って来ました。この絵は、以前私が勤めていた日大駿河台病院の外科病棟のプライベートに飾ってありました。何年前でしょうか、日大駿河台病院が移転したことが私の手に戻ってきたきっかけになりました。7月15日に内痔核治療研究会に発表するために東京に行った際にこの絵を持って帰ることになりました。家に帰り久しぶりにじっくり眺めてみると、描いた時のままの姿。絵を描いていたころのことなどを思い返しています。しばらくは自宅において置いた後、また、どこかに飾らしてもらおうと思っています。

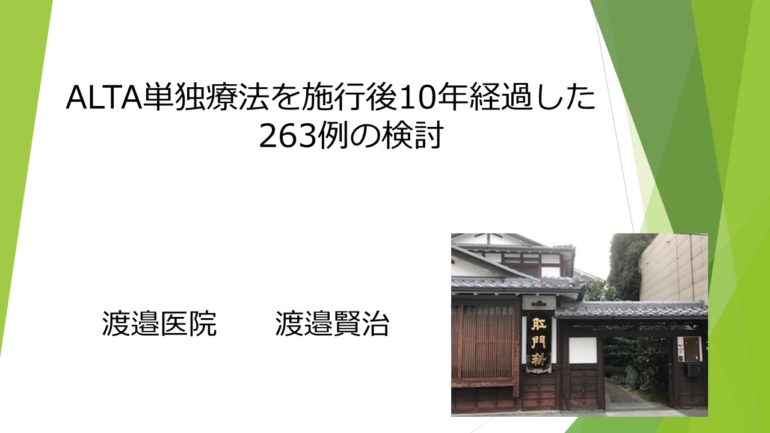

「ALTA単独療法を施行後10年経過した264例の検討「」の発表内容を紹介します。

前回前書きが長かったので、今回は「ALTA単独療法を施行後10年経過した246例の検討」の発表内容を紹介します。

ALTA単独療法を施行後10年経過した264例の検討

渡邉医院では平成18年の6月からALTA療法を導入しました。

今回、内痔核に対して、ALTA単独療法施行して、10年以上経過した症例に関して、その長期成績などを検討しました。

対象は平成18年6月から平成20年3月までにALTA単独療法を施行した263例、男性198例、女性65例としました。

さて、初めに渡邉医院でのALTA療法の位置づけですが、

ALTA療法の最も売りとする点は、肛門に傷を付けることなく内痔核を治療することができるという点で、この一番の売りを大切にしなければならないと考えています。

そこで、渡邉医院における内痔核の治療は、ALTA単独療法もしくはLEなどの外科的治療をするかのいずれかを選択します。したがって、併用療法においては、複数内痔核がある場合、1痔核に対してALTA単独療法をするか、もしくはLE等の外科的治療を行うかを選択します。例えば、外痔核に対しては外科的切除を行い、内痔核に対してはALTA療法を行うといった、併用療法は行っていません。外痔核部分の切除が必要な場合は、LEを行っています。

さて、今回の検討項目ですが、①性差、②再発の際に、再度ALTA単独療法又は外科的治療を施行するまでの期間、③複数回再発した際の再発期間、その際の治療方法について検討しました。

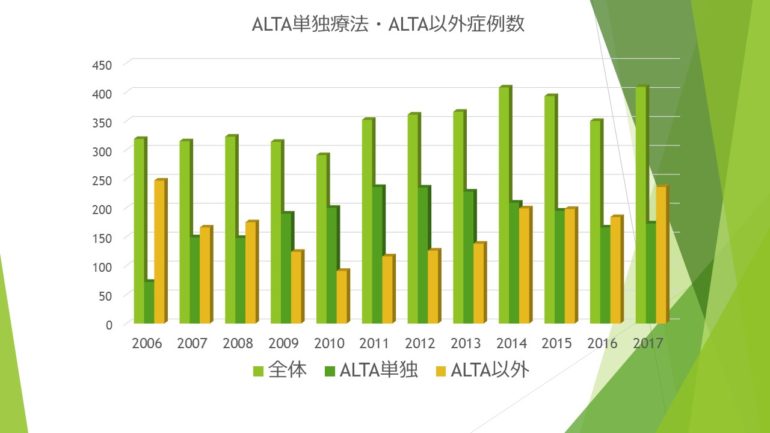

まずは、2006年のALTA療法導入から2017年までのALTA単独療法とそれ以外の症例数の推移を示します。

全体としては、多少波はありますが、徐々に増加傾向にあります。

ALTA単独療法は、2011年までは徐々に増加傾向にありましたが、2012年以降は減少傾向にあります。これに対してALTA療法以外は2010年までは減少し、2010年では2006年と比べると37%にまで激減しました。しかし、それ以降2011年から増加に転じ、2017年には、2006年の96%まで増加し、最も少なかった2010年の約2.6倍になりました。

次に、ALTA単独療法とそれ以外の占める割合です。

2010年ピークにALTA単独療法は減少、ALTA療法以外は増加に転じ、2015年からはALTA単独療法よりもそれ以外の方が多くなってきました。

この原因としては、ALTA療法導入初期の再発に対しての外科的治療やALTA単独療法の適応がより厳格になってきたからだと考えています。

ALTA単独療法の男女差ですが、ALTA単独療法は男性に多く女性は少ない傾向があります。

ALTA療法以外では、反対に女性が多い傾向にあります。

男性の推移を見てみると、2010年から男性のALTA療法以外が増えてきています。この男性のALTA療法以外が増えてきたことが、ALTA単独療法が減少してきている要因と考えます。

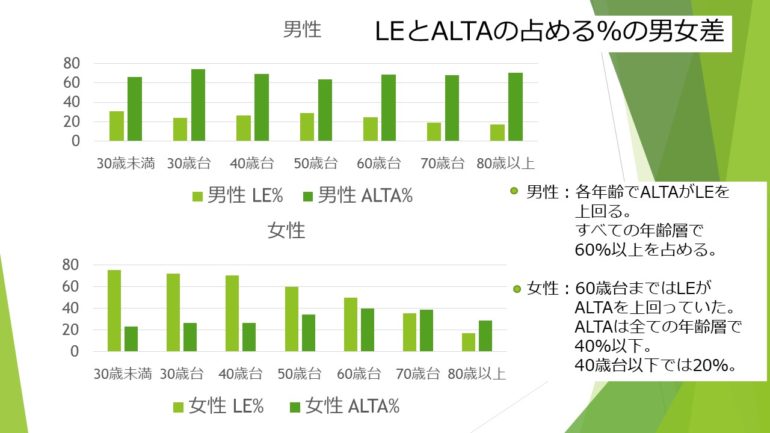

LEとALTAの男女別の比較ですが、男性では各年齢でALTAがLEを上回り、すべての年代で60%を超え一定であったのに対して、女性では60歳台まではLEがALTAを上回っていました。さらに、すべての年齢層で40%以下で、40歳台以下では、ALTAは20%台でした。

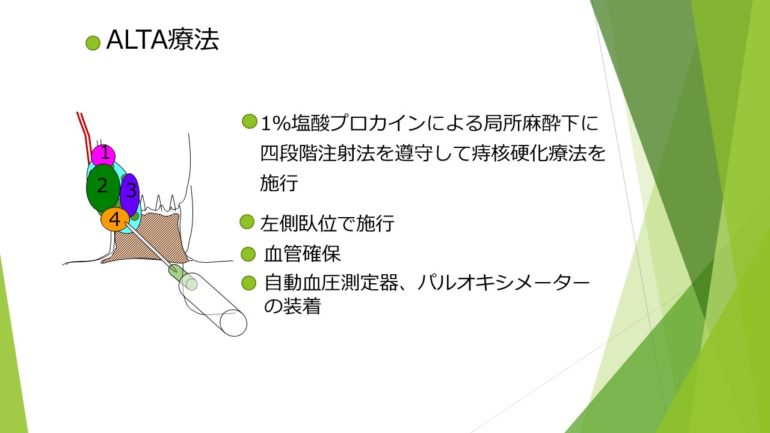

ALTA単独療法は1%塩酸プロカインによる局所麻酔下に行っています。体位は左側臥位で、四段階注射法を遵守して行っています。

さて、初回再発ですが、男性は51例、25.8%。女性では9例13.8%と、女性で再発率が低い傾向にありました。再発時のALTA単独療法は男性は38例74.5%、女性は4例44.4%と男性で多く、外科的治療では、女性5例55.6%、男性13例25.5%と女性に多い傾向にありました。

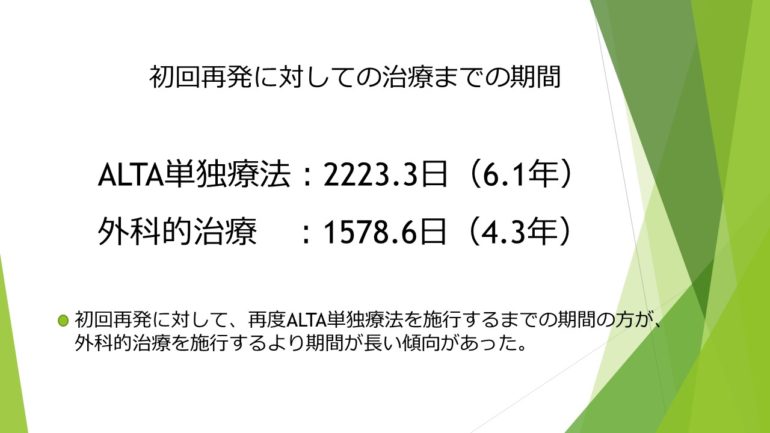

初回再発に対して再度治療を行うまでの期間は、ALTA単独療法は6.1年に対して外科的治療では4.3年とALTA単独療法を施行するまでの期間が長い傾向にありました。外科的手術を選択する場合は外痔核成分が多いなどですが、外科的治療に移行する症例では、最初の治療法の選択が正しかったかが問題だと思います。

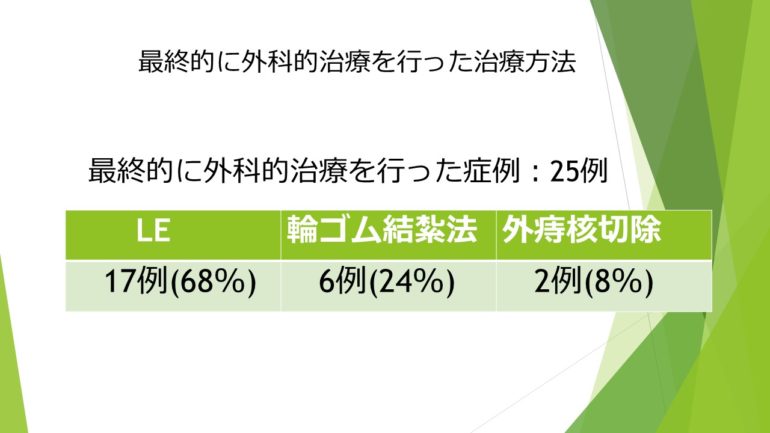

最終的に外科的治療を行った場合の治療方法ですが、LEが68%と最も多いですが、輪ゴム結紮法が24%あります。初回のALTA単独療法で、再発時の内痔核が小さくなっていたり、輪ゴム結紮が可能な内痔核に変化したということで、初回のALTA単独療法が無駄ではなかったことを示していると思います。

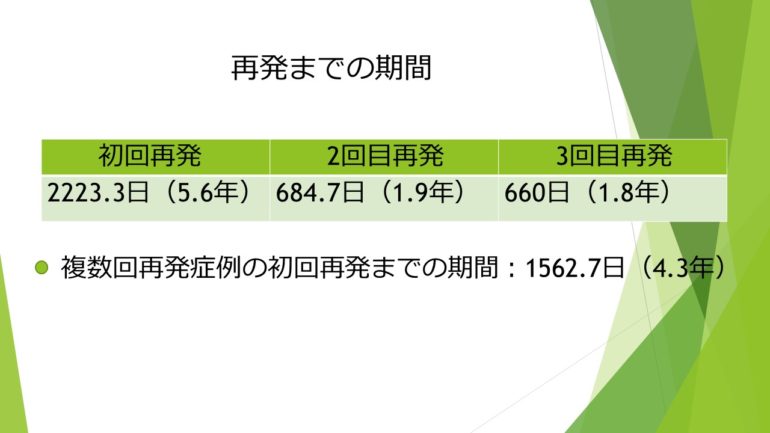

再発までの期間は、初回再発時までの期間は5.6年ですが、2回目が1.9年、3回目が1.8年と2回目以降は再発までの期間が初回と比較してグッと短くなっています。

初回再発時に行う治療法に関しては、ALTA単独療法が有効なのか、それ以外の外科的治療が有効なのかをしっかり判断するとともに、患者さんにも再発時の治療法を選択する際にこの傾向をしっかり伝える必要があると思います。

再発までの期間ですが、それぞれの症例数が少ないので、わかりませんが、2年未満と6年以上の二つの山に分けられるのかなと思います。6年以上は、再発なのか、排便習慣などが原因で新たに内痔核が発生したのかは不明です。ただ2年未満再発症例は、その患者さんがALTA単独療法の適応だったのかが重要なポイントになると考えます。

まとめです。

今後も今まで通り、ALTA療法の一番の売りである肛門に傷を付けずに内痔核の治療ができる。この利点を最大限に生かし、ALTA単独療法の方針を続けるとともに、ALTA療法の適応をさらに明確化していくことが必要です。また、適応と判断した症例が再発する原因は何かを今後検討していく必要があると考えます。