皮垂(スキンタグ)の切除・術後の経過

以前、皮垂(スキンタグ)の治療、手術についてお話しました。その最後で、「皮垂の切除や術後の経過などをお話したいと思います。」と締めくくって、まだその続きをお話していませんでした。今日はその続きをお話します。

皮垂は肛門にできる皮膚のシワのことを言いますが、内痔核(いぼ痔)が原因であったり、裂肛(切れ痔)が原因であったり、また血栓性外痔核の血栓が吸収された後皮垂が出来てしまうなど、一言に皮垂といってもその原因はさまざまであることを前回お話しました。

その原因によって手術のしかた、皮垂の切除には少しずつ違いがあります。

内痔核が原因の場合

内痔核が原因の場合は、肛門の外側の皮垂だけを切除しても具合よくなおっていきません。切除した後、傷が腫れてまた皮垂が出来てしまったりします。内痔核が原因の場合は、内痔核に対して痔核根治術をする要領で皮垂を剥離していきます。そして、少し肛門上皮、肛門の中まで皮垂を剥離して切除することが大切だと思います。どうしても肛門上皮に傷がかかるので、排便時の痛みは少しありますが、内痔核の手術ほどではありません。内痔核の手術をしても術後7~10日が過ぎると排便時の痛みもスッと取れてきます。内痔核の手術ではないので、動脈を結紮する場所もありませんので、痔核根治術のように術後7日目頃に起きる動脈からの出血、晩期出血はありません。

裂肛が原因の場合

裂肛が原因での皮垂を切除する場合ですが、裂肛は肛門の前後に発生します。後方が約80%、前方が約20%です。ですから裂肛が原因での皮垂も同様に前後に発生します。そこで裂肛が原因での皮垂を切除する場合、切除する傷を、真後ろ、真ん前に作ってしまうとどうしても傷の治りが悪くなってしまいます。ですから裂肛での皮垂を切除する場合は、その皮垂の位置を確認して、真正面、真後ろではなく、左右に傷をずらして皮垂を切除していくことが重要です。

血栓性外痔核が原因の場合

血栓性外痔核の場合は、その発生部位や血栓の大きさなどで皮垂の切除の範囲は変わってきます。基本は内痔核が原因での皮垂を切除するように切除していきます。ただ外痔核が原因ですから、なるべく肛門上皮に傷がかからないように切除していくことが必要かなと思います。

いずれの場合も共通していること

いずれの皮垂も、皮垂が小さいから小さな傷で、大きいから大きな傷というわけではなく、便が通ってもちゃんと治っていくような傷の大きさが必要になります。どちらかというと、大きめの傷で皮垂を切除したほうが具合よく早く治っていきます。小さい皮垂からと言って小さな傷で皮垂を切除すると、意外と直りが悪く、痛みがいつまでたってもとれなかったり、肛門上皮にかかった傷が裂肛様になって、かえって痛みが強くなったり、切除した傷が腫れたり、そのことが原因で新たに皮垂を作ってしまうことがあります。必要で最小限の傷が理想ですが、どちらかというとやや大きめに切除するのがいいと思います。また、皮垂の切除を行った場合は、傷の形を整えるという意味で、一部糸で縫合することがありますが、基本は縫合しない切りっぱなしの傷で開放創にします。

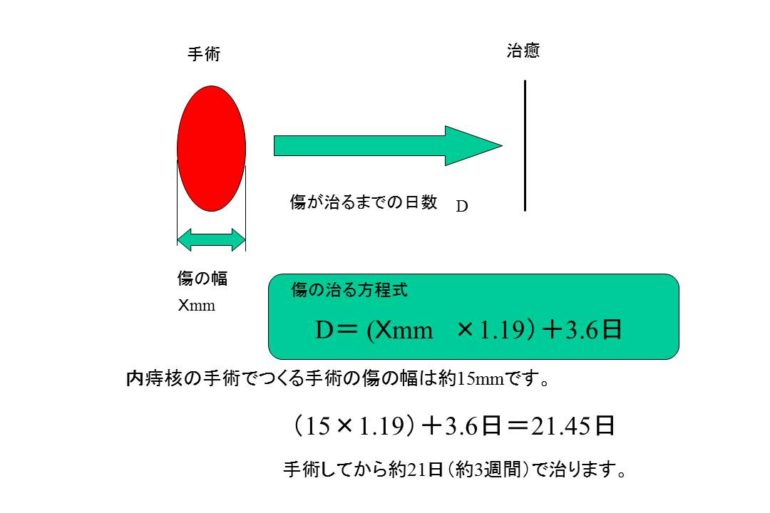

傷が治る日数

傷の治りは傷の幅で治る日にちが決まります。以前に紹介しましたが傷の治る方程式があります。

(傷の幅Xmm×1.19)+3.6日という式で治る日にちがわかります。

皮垂を切除する際の傷の幅は、約10mm~15mm程度になります。

10mmをこの式に入れると(10×1.19)+3.6≒15日

15mmをこの式に入れると(15×1.19)+3.6≒21日

となり、手術をしてから約2週間から3週間で治っていきます。

術後の通院は、手術をした次の日、1日目は必ず傷を診せてもらっています。入浴もこの日から可能になります。また痛みがあっても入浴することで痛みはとれ、傷の治りもよくなります。次は7~10日後に傷を診せてもらいます。この7~10日間で傷が治っていく準備が整います。傷の大きさは、手術した時とほぼ同じ大きさですが、治っていくための準備が整います。これ以降加速度がついて一気に傷は小さくなり治っていきます。そこで、次の受診は2週間程度明けて傷を診せてもらっています。この時点で術後約3週間。だいたい皮垂を取った傷は治っています。この間痛みがあるなど、気になる症状がある場合は随時受診して傷の具合を診せてもらっています。肛門の病気もそうですが、手術後の経過は患者さんが一番よくわかります。痛みもなくなり、出血や浸出液などがでなくなり、症状がなくなれば傷は治っているということです。手術を行った後、患者において大切なことは、何か症状があって、心配な時は迷わず受診して、傷の治り具合を診てもらうことだと思います。

「パッククッキング(和風2)」のレシピを紹介します。

今日、朝出かけるときに玄関をでると、マーガレットの花が満開。みな太陽の方向を向かって勢いよく花を咲かせていました。美しい!心に飛び込んできます。

娘も4月から新入社員として社会人の仲間入り。もうすぐ1か月が過ぎます。楽しいこと、辛いこと、これから先いろんな経験をしていくのだと思います。でも、いつも自分のやりたいことをしっかり見つめて、今日のマーガレットの花のように、光り輝いて欲しいなと思います。

今回は「パッククッキング(和風2)」のレシピを紹介します。レシピは「高野豆腐とお揚げの煮物」と「安倍川風マカロニ」の二品です。

作り方

① 材料をポリ袋にいれる。

② 空気を抜き上のほうで結ぶ。

③ 沸騰した大きめの鍋に入れて袋が鍋に触れないように輪ゴムをかけ30分ゆでる。

「高野豆腐とお揚げの煮物」

110kcal、たんぱく質10g、食物繊維2.5g

材料(一人分)

高野豆腐(一口大に割る) 1/2個

味付きカットうす揚げ 約20g

水 100㏄

*できてから味がうすければめんつゆを足す

「安倍川風マカロニ」

材料(一人分)125kcal、たんぱく質5g、食物繊維2.3g

マカロニ 15g

水 50cc

*ゆであがってから水を切り混ぜる

*きなこ 大さじ1

*砂糖 小さじ2 (塩 少々)

「管理栄養士さんの一言」

切り干し大根

食物繊維が豊富でカリウムも多くカルシウムや鉄・亜鉛、ビタミンB2

やナイアシンも含まれています。保存もききますが普段から摂りたい食品です。

煮物だけでなくサラダや炒め物・漬物もおいしいです。

「パッククッキング(和風1)」のレシピを紹介します。

今日も診療所に行って、手術をしたばかりの患者さんや、痛みがあるので診てほしいと連絡があった患者さんの診察をしてきました。患者さんからよく「先生は休みがないですね。いつ休まれているのですか?」ときかれることがあります。そんな時私は「皆さんが元気なところを診てから、安心して休みます。」と答えています。

京都に帰ってきてから、今の生活がずっと続いているので、これが日常になっています。入院の患者さんもいらっしゃるので、泊りがけの旅行はできませんが、祖父も、父も同じ生活だったので、小さいころから、こんなもんなんだろうと思っていました。

父と一緒に旅行といった記憶はありません。同じように、私も年末年始以外は家族と旅行に行ったことはありません。子供に対してはチョットかわいそうだったかなとは思います。子供たちが小さかったころは、子供たちが夏休みの時は、近くのホテルに泊まって、そこから診療所に行き、チョットした夏休み気分を味わったことはあります。

桜の花も終わり、これからは新緑の季節ですね。今日、診療所に行って渡邉医院の中庭を診てみると、紅葉の若葉がまぶしいぐらい目の中に飛び込んできました。未来に向けての勢いを感じます。

平成もあと少しで終わります。新しい時代を私たちの手で作っていかなければなりませんね!

5月はパッククッキングのレシピを紹介しています。前回までの2回は洋風でした。今回からは和風のパッククッキングのレシピを紹介していきますね。

「パッククッキング(和食1)」のレシピは「ご飯」、「鶏じゃが」、「切り干し大根とわかめの煮物」の三品です。

作り方

① 材料をポリ袋にいれる。

② 空気を抜き上のほうで結ぶ。

③ 沸騰した大きめの鍋に入れて袋が鍋に触れないように輪ゴムをかけ30分ゆでる。

「ご飯」

材料(一人分)270kcal

米(洗わなくてもよい) 75g

水 100㏄程度

*ご飯の水加減は容量で1.2倍の 水を入れます。

「鶏じゃが」

材料(一人分) 180kcal、たんぱく質10g

じゃがいも(小さめに切る) 1個

人参(いちょう切り) 約3cm

焼き鳥の缶詰(汁ごと) 1缶

水 50㏄程度

「切り干し大根とわかめの煮物」

材料(一人分) 30kcal、食物繊維2.5g

切り干し大根 ピンポン玉1個分

カットわかめ 小さじ1/2

めんつゆ 小さじ1

水 100cc

「管理栄養士さんから一言」

たんぱく質源

缶詰はいろいろな種類があり、味もついているので調味料いらずで使えます。

今回使った他にも魚肉ソーセージやチーズ、スキムミルクなども使いやすいです。

「パッククッキング(洋風2)」のレシピを紹介します。

少し早いですが、ゴールデンウイークでレシピを試してもらえればと思い、5月のレシピを紹介しています。

5月は洋食、和食のパッククッキングのレシピを紹介しています。

キャンプといって思い出すメニューはやっぱりカレーです。飯盒炊飯でご飯を炊いて、少しおこげが出来たり。カレーはレトルトカレー。でも自然の中で作って食べるので、それだけでもとても美味しかった思い出があります。

また大学の頃、本栖湖にキャンプに行ったとき、そのころハイファイセットというグループの歌の歌詞に、暖炉でマシュマロを焼いて食べるといったところがあって、焚火でマシュマロを焼いて食べたことを思いだしました。マシュマロに焦げ目がついて、中はトロっとして。歌ほどお洒落ではなかったですが、美味しかったなあと思い出します。

では「パッククッキング(洋風2)」のレシピを紹介しますね。

作り方

① 材料をポリ袋にいれる。

② 空気を抜き上のほうで結ぶ。

③ 沸騰した大きめの鍋に入れて袋が鍋に触れないように輪ゴムをかけ30分ゆでる。

「パッククッキング(洋風2」のレシピは「豆とツナのトマト煮」と「蒸しパン」です。蒸しパンもパッククッキングできるんですね。

「豆とツナのトマト煮」

160kcal、たんぱく質16g、食物繊維5g

材料(一人分)

ミックスビーンズ 50g

トマト缶 50g

ツナ 1/2缶

*好みで塩・胡椒をする

「蒸しパン」

材料(一人分)210kcal、たんぱく質4g

ホットケーキミックス 50g

水 50g

レーズン 10g

*袋をもんでよく混ぜる。他にくるみやチーズを入れても

水をジュースに変えてもおいしいです。

「管理栄養士さんから一言」

ミックスビーンズ

食物繊維・たんぱく質が豊富でカルシウム、鉄、マグネシウム、

ビタミンB1、B2、葉酸などたくさんの栄養が含まれています。

「パッククッキング(洋風1)」のレシピを紹介します。

4月も半ばになりました。桜の花は終わり、葉桜になりました。日中はとても暖かくなりました。

4月が終わるということは、平成が終わるということですね。残りあと10日ですね。

さて、今回のレシピですが、管理栄養士さんからこんなメールと一緒にレシピがと出来ました。それは、

「今回は防災にも使える調理法でレシピを作りました。レシピで使ったポリ袋は高密度ポリエチレンです。ジッパー付きポリ袋やその他のポリ袋では溶けてしまします。普段から使い慣れていれば、いざというときに力になってくれると思います。

一人用の食事や作り置きだけでなく、バーベキューやキャンプなど、楽しみながら作っていただけたらと思います。大型連休にチャレンジしてみるのもよいかと思います。」

といった内容でした。

料理方法にはいろんな方法があるんだなっと感心しました。是非試してみて下さいね!

「パッククッキング(洋風1)」

洋風1はコーンクリームスパゲッティと茹で野菜・ゆで卵です。

作り方

① 材料をポリ袋にいれる。

② 空気を抜き上のほうで結ぶ。

③ 沸騰した大きめの鍋に入れて袋が鍋に触れないように輪ゴムをかけ30分ゆでる。

「コーンクリームスパゲッティ」

270kcal、たんぱく質7.5g

270kcal、たんぱく質7.5g

材料(一人分)

パスタ(半分に折る) 50g

水 100㏄

*市販のカップスープの素 1袋 +塩こしょう

*パスタを袋でゆでてからカップスープの素を混ぜる

「茹で野菜・ゆで卵」

200kcal、たんぱく質10g、食物繊維2.2g

200kcal、たんぱく質10g、食物繊維2.2g

材料(一人分)

ブロッコリー 50g

*好みでゆで時間を15~30分で調整する。

たまご 1個

*袋に入れてゆでることで殻がむきやすくなる。

マヨネーズ 大さじ1

「管理栄養士さんの一言」

パスタ

塩分を含まないのでゆで汁をそのまま使えるのが利点。いつものスープで味付けすることで安心感が得られる。

スミレの思い出

今日、渡邉医院の中庭に出てみると、小さなスミレが咲いていました。

スミレをみると、いつも母が書いたエッセイを思い出します。

私が高校生だったころ、膝を悪くして大好きだったスポーツが出来なかった頃がありました。しばらく杖を使って歩く生活が続きました。

そんな時、今は亡き父が、毎週日曜日に今の私と同じように、入院の患者さんを診察した後に嵐山に連れて行ってくれました。そしてボートに乗って上流のほうまで漕いでいきました。私の父は海軍兵学校に行っていたので、ボートの漕ぎ方はプロ。正しい漕ぎ方を教えてもらいました。そんななか、川の岩場などに小さなスミレが咲いていて、それを持って母へのプレゼントにしました。ボートを漕いだ後は、父と一緒に昼食を摂って家に帰る。そんな日々が続きました。このころ、あまり父と話すことがなかった私が、父と話す機会になったと思います。

そういった頃のことを思い出しての、母のエッセイでした。

以前も紹介したのですが、もう一度紹介したいと思います。

「スミレの便り」

忘れられない日。それは息子が高校一年の秋、左膝に障害を持つ様になった日。

杖を手に通学するのを送り迎えして二学期を終え、新しい年を迎えた診療日、

「一生、その足を背負っていくのだな」

と医者の言葉に黙ってしまった息子は、家に帰るなり、

「使えない足なら、切ってしまえ」

と、火のついているストーブをけり倒し、自室にこもってしまった。

スポーツ、スポーツ、スポーツの子が。

雪の舞う休日、嵐山にボートを漕ぎに連れ出したのは父親。父子のボート漕ぎは、

それからの我家の休日行事となった。

日射しも少しずつやわらいで来た日、

「お母さん、プレゼント」

嵐山の川上の岩影に、一株咲いていたスミレを、舟を寄せて取って来たとか。

その夜、夕食のかたづけをする母の背に、

「僕、ぐれないからね。心配しなくていいよ」

その息子も今年三十歳。春浅い日に、東京から静岡の裾野市に転勤となり、就任地の様子を知らせる電話が入った。

カーテンを開けると目の前に富士山。宿舎から職場まで歩いて四、五分。

道の両側は畑が広がって、と田舎の景色がえがかれる。

「元気でね」

と、離しかけた受話器のむこうから、

「お母さん、スミレが咲いていたよ。」

「春のランチメニュー」を紹介します。

4月は、4月のレシピを使っての「春のランチメニュー」を紹介します。

4月は、私が小さかったころ、小学5年の夏まで住んでいた甲府での思い出をお話させてもらっています。

甲府にいた頃、小学校時代にはやっていたのが、ガソリンスタンド周りをしてステッカーをもらうことでした。小学校の帰り道、友達と一緒にあちこちのガソリンスタンドに寄って、「ステッカー下さい!」となんの遠慮もなく、大きな声で叫んでいたのを思い出します。今から考えると、とっても迷惑なことだったと思います。でもガソリンスタンドの方はニコニコしながら、「こんなのでいい?」といって、ステッカーを下さいました。今更ながら感謝です。もう一つはやっていたのが、お酒の一升瓶の蓋を集めることでした。その頃は、一升瓶の蓋は、丸い蓋にコルクが付いていました。このコルクの部分を取って丸い蓋だけにして集めて、その蓋を使って遊んでいました。いろんな種類の蓋を集めたものです。記憶が定かではありませんが、酒屋さんの中に入って、コルクの蓋が山のように捨ててあった?置いてあったところから、「好きなだけ持って行っていいよ。」とこれもまた優しく言って下さったのを薄っすら覚えています。こんなことをしながら小学校時代を過ごしていました。

もう一つ、私は青色のガラスが好きなのですが、この好きになった決定的な出来事は、幼稚園の時です。幼稚園の砂場で遊んでいた時に、砂場の中から、青いガラスでできた独楽を見つけました。一部分かけていて回すことはできませんでしたが、その青の色合いがとっても気に入ったらしく、その後ずっと宝物として大事にしてました。きっと、チョット欠けているけど、キラキラ青く光るガラスでできた独楽がその頃の私にとって、とっても魅力的に見えたのだと思います。

さてそろそろ、今日の「春のランチメニュー」を紹介しますね!

「春のランチメニュー」

メニューは、いんげんと鶏むね肉のオーロラソース、春キャベツと塩からのパスタ、青のりトースト、ひじきサラダの4品です。

1人分 約550kcal、食物繊維 6g

ひじきサラダのレシピを紹介します。

「ひじきサラダ」

ひじき(生) 100g

大豆もやし 200g

ポン酢 大さじ2

砂糖 小さじ1

ごま油 大さじ1

(作り方)

1. ひじきは1分ほどゆでる。

2. 大豆もやしはレンジで3分チンする。

3.よく水気を切った1と2を和える。

管理栄養士さんからの一言

ひじきの栄養

『ひじきの鉄分が減った』と大きく取り上げられたことがありましたが、

ひじきの加工過程によるもので、ひじきには鉄分以外にも、カルシウム(牛乳の12倍)や

食物繊維、マグネシウム、カリウムも豊富に含まれています。

乾物として1年中使える食材ですが、生は今の時期だけ。

煮物もおいしいですが、たまには違う調理法もいかがでしょう。

「豚肉の紅茶燻製(フライパンで)」のレシピを紹介します。

今日は「豚肉の紅茶燻製(フライパンで)」のレシピを紹介します。

今回は私が子供の頃のお話をしています。今日もちょっとだけお話したいと思います。

甲府にいたころ、一度引っ越しをしました。引っ越し先は荒川の近くで、周りにため池があったり、自然豊かなところでした。荒川の河川敷には牛が縄で繋がれていますが、放牧されていて、河川敷の草を食べていました。ため池には釣りに行ったり、荒川で遊んだり自然の中で遊んでいました。住んでいた家の裏には蚕の養殖のために、桑畑があって、桑の木になった桑の実を取って食べたりしていました。

そのころ、甲斐犬といって、山梨県原産の猟犬を飼っていました。真っ黒な色で耳はピンと立っていてで、見た目だけでなく、とても賢い犬でした。その頃(50年以上前)は、夜は放し飼いにいました。子供が出来、散歩に荒川の河川敷に行き、二匹を放し飼いにすると、母犬が子供の犬を教育しているかのような行動をとっていました。京都に帰ってくるときに、二匹はご近所の人に引き取っていただきました。

また、川の土手に生えてくるツクシを取ってきて、母に佃煮にしてもらったりしていました。とても懐かしく思います。

さて、今回はフライパンで作る燻製です。燻製と聞くと、チョット手間がかかって大変かなと思いますが、フライパンでできると聞くと、グッと身近な料理になります。燻製は、古くからある食品の加工方法のひとつで、燻すことで、燻製の独特の風味、香りを付けるだけでなく、食品に含まれる水分を減らして、殺菌や保存性を高めるこうかがあるとのことです。燻製に使う木材には「ヒッコリー」、「サクラ」、「ナラ」、「ブナ」、「リンゴ」など、いろんな木材があって、それぞれの木材で、風味や香りが変わってきます。今回は「紅茶」です。どんな風味や香りが出るか、是非試してみて下さいね!

「豚肉の紅茶燻製(フライパンで)」

材料(作りやすい分量)

〈使うもの〉

ゆでるための鍋

深めのフライパン

アルミホイル

網

ふた(なければアルミホイル)

〈材料〉

豚肉(今回はバラ肉) 300g位

塩 小さじ1

ザラメ 大さじ1

紅茶葉(乾燥) 大さじ1

作り方

1.下味付け

豚肉に塩をすりこみ、30分置く。

2.ゆでる

①ひたひたのお湯でゆでる。

②浸したまま冷ます

③肉を取り出し、表面の水分をよく取る。(残っていると酸っぱくなる)

3.燻製

①フライパンにアルミホイルを敷きザラメと紅茶を中央に入れる。

②網を置き、肉をのせる。

③ふたをして中火にかけ、1分で火を止める。

④10分したらふたを取る。

「さやいんげんと鶏むね肉のオーロラソース・青のりトースト」のレシピを紹介します。

今回は「さやいんげんと鶏むね肉のオーロラソース」と「青のりトースト」のレシピを紹介します。

前回、子供の頃の話題を少ししましたが、その続きをもう少しお話したいと思います。

私が小学生の頃(小学5年生の夏に京都に帰ってきたのですが)、山梨県の甲府市に住んでいました。その頃の記憶をたどると、町内の中心に公園があって、盆踊りなどお祭りの時は、町内の人たちがその公園にみんな集まっていたような記憶があります。子供たちも、年長のお兄さんたちが小さな子供たちも含めて、町内の子供たちを引き連れて面倒を見て、皆で遊んでいました。私も自転車の乗り方など、年長のお兄さんに教えてもらいました。

遊びはめんこ遊びや、ビー玉遊び、またザリガニつりなどいろんな遊びを教えてもらいながらやっていました。また近くの駄菓子屋さんに行って、くじ引きしたり、お小遣いをもらって何を買おうか楽しみにして駄菓子屋さんに行った記憶があります。その頃も漫画は「鉄腕アトム」本屋さんが毎月発行された「鉄腕アトム」を持ってくれていました。今もこの「鉄腕アトム」の本は実家にあります。私の子供たちもそれを読んでいました。

今から思うと、のんびり、そして生き生きと過ごしていた記憶です。皆さんはどんな子供時代でしたでしょうか?きっと楽しい思い出がたくさんあると思います。

では、「さやいんげんと鶏むね肉のオーロラソース」と「青のりトースト」のレシピを紹介します。

「さやいんげんと鶏むね肉のオーロラソース」

1人分220kcal、食物繊維2.1g

材料(2人分)

鶏むね肉 150g

さやいんげん 100g

玉ねぎ 100g

小麦粉 大さじ1

オリーブオイル 小さじ2

ケチャップ 大さじ2

マヨネーズ 大さじ2

作り方

① 鶏むね肉をひと口大に切り塩こしょうをして小麦粉をまぶし、両面焼く。一度皿に取る。

② さやいんげんの筋を取って半分に切り、玉ねぎもスライスして炒める。

③ ②に①を戻し、ケチャップとマヨネーズで合わせ炒める。

「青のりトースト」

1枚 230kcal、食物繊維 4.3g

材料

食パン 1枚

スライスチーズ 1枚

青のり 小さじ2(2g)

作り方

パンにスライスチーズをのせ青のりをかけて焼く。

「塩辛と春キャベツのパスタ」のレシピを紹介します。

今日はいい天気で、まだ寒さは残りますが、段々温かくなるようですね。今週がお花見にもってこいかもしれません。ちなみに私は、今日お花見に行ってこようと思います。

さて4月のレシピの第一弾ですが、「塩辛と春キャベツのパスタ」です。

キャベツは、とんかつの付け合わせで、そのまま千切りにしてむしゃむしゃ食べるのも美味しいですし、串カツのざっくり切ったキャベツも美味しいですよね。ソースでもお塩でも、また味噌をつけても美味しいですよね。

たまに行くお店には、キャベツ半分丸ごとステーキにアンチョビが入ったクリームソースをかけて出してくれるところがあります。焼くと甘みが出て、また違った味わいがあります。また、ロールキャベツもいいですよね。こう考えるとキャベツの料理っていろいろありますね。

塩辛は、熱い白ご飯を塩辛で食べる。美味しいですし。お酒のつまみにもいいですよね。卵かけごはんと塩辛も合いますよ。

キャベツでフッと思い出したのが、お好み焼きの時はたっぷりキャベツを使いますよね。そのお好み焼きですが、私がまだ甲府に住んでいた頃、50年以上も前ですが、子供たちが遊ぶ公園に屋台のお好み焼き屋さんが来て焼いてくれていたのを思い出しました。焼いたお好み焼きを新聞紙にくるんで渡してくれていたような記憶です。その頃は紙芝居も来て、クイズに正解すると水あめをもらったり、型抜きをしたりして、うまくできたらせんべいをもらったり。ふと昔のことを思い出してしまいました。またそのころの思い出はお話したいなと思います。

では今回のレシピ「塩辛と春キャベツのパスタ」のレシピを紹介しますね。

「塩辛と春キャベツのパスタ」

1人分 300kcal、食物繊維 2.6g

材料(2人分)

スパゲティ 100g

春キャベツ 150g

イカの塩辛 50g

にんにく 1かけ

オリーブオイル 小さじ1

*好みでしょうゆ

作り方

① パスタをゆでる。

② フライパンにオリーブオイルとライスしたにんにくを入れゆっくり火にかける。

③ ②にイカの塩辛を入れる。

④ ③に1口大に切ったキャベツと①をいれる。

*好みでしょうゆで味を整える。

*イカの塩辛でアンチョビのような風味になります。

管理栄養士さんからの一言

春キャベツ

キャベツは他の時期にも旬を迎えますが、春のキャベツはビタミンCやカロテンの量が多く

この時期ならではの味わいです。

キャベツにはビタミンCのほかにビタミンK、ビタミンU(キャベジン)、

食物繊維が豊富に含まれています。