「サーモンとアボカドの柚子胡椒和え」と「切干キムチナムル」のレシピを紹介します。

今日は「サーモンとアボカドの柚子胡椒和え」と「切干キムチナムル」のレシピを紹介します。

アボカドっていろんな食材に上手くマッチして明脇役の食材ですね。マグロとアボカドをワサビ醤油で食べるのも美味しいですし、海老とアボカドのマヨネーズ和えも結構いけますよ。アボカドだけでは甘い訳でもなく、酸っぱい訳でもなく、どうなんかなあと思っても、いろんな食材とコラボすることで、主役の食材を引き立てる。明脇役です。でも栄養価はすごく高くて、「森のバター」とも言われているようです。

たまに行くお店のメニューの中に野菜鉄板焼きがあって、その中に「アボカド」がありました。いつも明脇役のアボカド、鉄板焼きするとどうなるのか興味があって頼みました。お塩を少しつけて食べると、とても美味しい。脇役だけでなく主役もはれるんだと思いました。きっと焼いて美味しいなら、天ぷらもいけるんじゃないかと思っています。

今日はそのアボカドとサーモンの柚子胡椒和え。サーモンを引き立て、柚子胡椒の辛さとアボカドの食感が相重なって美味しいと思います。

ナムルは焼肉屋さんや韓国料理屋さんに行ったときは必ず注文します。切り干し大根のシャキシャキ感、お酒のつまみにも、ご飯のお供にもなりそうです。

ではまずは「サーモンとアボカドの柚子胡椒和え」のレシピを紹介しますね。

「サーモンとアボカドの柚子胡椒和え」

1人分 200kcal、たんぱく質12g 食物繊維 2.7g

材料(2人分)

サーモン(刺身用)100g

アボカド 1/2個

ゆず胡椒 少々

めんつゆ 大さじ2

作り方

① 食べやすい大きさに切り住めての材料を和える。

「切干キムチナムル」

1人分 30kcal、たんぱく質1g食物繊維 1.3g

材料(2人分)

切干大根(戻して) 60g

キムチ(千切り) 40g

白ごま 少々

ごま油 小さじ2

酢 小さじ1

作り方

切干大根はさっと水洗いし、お湯をかけて好みの硬さに戻し水気を切る。

すべての材料を和える。

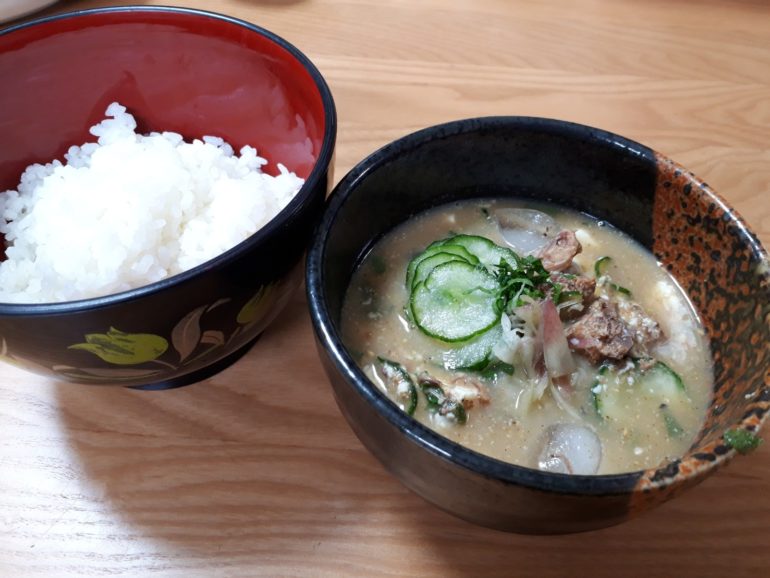

「さば缶の冷や汁」のレシピを紹介します。

今回は「さば缶の冷や汁」のレシピを紹介します。

管理栄養士さんが、「夏場は暑いので、火を使わなくてもできる、さば缶を使っての冷や汁」のレシピを作って下さいました。

冷や汁はきいたり、テレビで観たりはしたことがありますが、レシピを紹介している私自身、すみませんがまだ食べたことがありません。どんな感じなのか、想像はつくのですが、まだ一度も食べたことがありません。多分。

冷や汁を調べてみると、冷や汁は宮崎県の郷土料理と思っている方が多いと思いますが、(私はそのことも知りませんでした。すみません。)実際は日本の各地で昔から食べられているものだそうです。「だし汁と味噌で味を付けた、冷たい汁物料理。」と書いてありました。ネットでほかのレシピをみてみると、「冷や汁を冷たいみそ汁にしないためのコツ」なんていうのも紹介していました。

昔、お味噌汁をご飯にかけて食べたことあるな~と思い出しました。かつお節をかけて「猫まんま」と言ってたような?間違っていたらすみません。

管理栄養士の一言で紹介しますが、冷や汁はもともとは干物を焼いてほぐしたものを使うそうです。今回は火を使わず作ることができる、さば缶のを使ってのレシピを紹介します。

暑いときに冷たい冷や汁を食べる。美味しそうですね!

「さば缶の冷や汁」

1人分 240kcal(+ご飯 250kcal)、たんぱく質 26g、食物繊維 2g

材料(2人分)

さば缶(味噌味) 1缶

きゅうり 1本

★みょうが 1個

★しそ 5枚

豆腐 100g

◆すりおろし生姜 少々

◆すりごま 大さじ2

◆味噌 小さじ1

◆牛乳 大さじ2

◆氷水 約1カップ

ご飯 2杯(300g)

作り方

① きゅうりは輪切りにし、塩もみして水気をしぼる。

② ★を千切りにし、豆腐は2cm角に切り◆で味付けし器に盛る。

*ご飯にかけても、水分を減らしてそうめんのつけ汁にしてもおいしいです。

管理栄養士さんからの一言

冷や汁

もともとは干物を焼いてほぐしたものを使用しますが、今回は暑い日でも火を使わずに作れて、

1品で栄養バランスがとれるさば缶を使った冷や汁をご紹介します。

たんぱく質が豊富で水分・塩分も一緒にとれ、香味野菜もたっぷりでさっぱりと食べられるので、

脱水症予防も期待できます。

「たこ焼き風味炒飯」のレシピを紹介します。

今回は「たこやき風味炒飯」のレシピを紹介します。

うちにもたこ焼き器があって、時々休みの日にはたこ焼きを焼いて食べていました。特に、子供たちがまだ京都にいるときは、子供たちが「今日はタコ焼きにしよう!」というので、タコやたこ焼きの材料を買いに行って皆でわいわい言いながら楽しく作って食べていました。たこ焼き屋さんの美味しいたこ焼きもいいですが、家で作って食べるたこ焼きも、楽しく美味しいものです。子供たち二人が東京に行ってしまったので、最近はタコ焼きやいていないな~って思います。大人数でわいわいするのが楽しいですよね!たこ焼きの食べ方ですが、ソースとマヨネーズもいいですが、ご飯の上にたこ焼きをのせて、出汁をかけてたこ焼き茶漬けも美味しいですよ。

さて、今回はそのたこ焼き風味の炒飯です。ぜひ作ってみて下さいね。

「たこ焼き風味炒飯」

1人分 450kcal たんぱく質 14g 食物繊維 1.4g

材料(2人分)

★たこ(冷凍) 150g

★カットキャベツ 1袋

★カットネギ 30g

ごま油 大さじ1

♡ご飯 300g

♡紅ショウガ 小さじ1

◆ウスターソース 大さじ1

◆塩こしょう

△かつおぶし

△青のり

△ソース

△お好みでマヨネーズ

作り方

① ★をごま油で炒める。

② ♡を加え◆で味付けし器に盛る。

③ △をトッピングする。

副菜 おくらの巣ごもり

冷凍カットおくら(50g)に温泉卵(1個)をのせる。

*冷凍野菜はほうれん草・小松菜などを使ってもよいです。

管理栄養士さんから一言

たこ

たこは高たんぱく低カロリーの食材で疲労回復に効果のあるタウリンが多く含まれます。

そのほかにもビタミンB12は赤血球を作ったり、ビタミンEは動脈硬化を予防し、

マグネシウム・リン・亜鉛といったミネラルも豊富に含まれます。

山形名物の「だし」のレシピを紹介します。

7月のレシピの第一弾は、山形名物の「だし」です。

今回7月、管理栄養士さんにいくつかレシピをつくっていただきました。その中で山形名物というのに目が行きました。

先日、山形の南陽市で開業している大学時代の後輩の先生からサクランボが届きました。一粒がとても大きく、つやつやとして、見た目だけでも「これはきっと美味しい!」と感じるサクランボでした。食べるとやっぱり「美味しい!」サクランボを送ってくれた後輩に感謝!

以前、後輩が山形の実家の近くで、肛門科も診療するクリニックを開業したいということで、渡邉医院に研修に何回か来ていました。後輩は女医さんで、これからは肛門科の女医さんも絶対に必要だと思っていました。京都で研修しているときは、一緒に飲みに行ったり楽しい思い出です。開業するときは、山形の南陽市まで開業祝賀パーティーにも招待していただき、行ってきました。お祝いとして肛門の手術をするときに使うハサミを持っていったことを憶えています。こんなこともあって、毎年この時期にサクランボを送ってくれます。

そういったこともあって、山形名物「だし」を7月の第一弾に選びました。

さて、山形名物「だし」について私は知りませんでした。そこで少し「だし」について調べてみました。

「だし」は山形県村山地方の郷土料理で、夏野菜と香味野菜を細かくきざみ。醤油なので和えたものです。キュウリやナス、オクラ、ミョウガなどを使うようです。食べ方は、ご飯にかけたり、うどんや冷奴にのせて食べるなどいろんな食べ方があるようです。パリパリした触感やネバネバ感が夏野菜や香味野菜にあって夏にぴったりです。名前の由来は、ご飯や冷奴、麺類などの薬味として様々な料理の味を引き立てることから、昆布だしやかつおだしなどの意味合いから「だし」と呼ばれるようになったとのことです。

では。山形名物の「だし」のレシピを紹介しますね。

山形名物「だし」

(全量)120kcal、たんぱく質5g、食物繊維9g

材料(作りやすい分量)

なす 1本

おくら 10本

長芋 5㎝

青じそ 10枚

みょうが 2個

生姜 1かけ

昆布 2cm

★しょうゆ 大さじ2

★酢 大さじ1

★砂糖 小さじ1

(一般的にはきゅうりも)

作り方

① なすは5ミリ角に切り塩もみして水気を切る。

② おくら・みょうがは小口切り。長芋・青じそは5ミリ角に、生姜は3ミリ角に切る。

昆布は細かく切る。

③ すべての材料を混ぜる。

「だしのせ冷奴」

*豆腐のほか

*ご飯やそうめん

*焼き魚

*蒸し鶏

*クリームチーズやギリシャヨーグルト

にのせても合います。

「深部痔瘻の手術」に関して。ー近畿肛門疾患懇談会を終えてー

今日は晴れているのかなあと思ったらいきなり雨が降ってきたり、不安定な天気でしたね。もうそろそろ梅雨入りでしょうか?朝は涼しくて過ごしやすいですが、日中は蒸し暑い日が続いています。

今回は先週の土曜日に開催された近畿肛門疾患懇談会を終えての報告をしたいと思います。

6月15日に開催された第115回近畿肛門疾患懇談会の主題は「深部痔瘻の手術」でした。演題は全部で5題でした。それぞれの演題名をまずは紹介します。

1. 深部痔瘻(隅越分類Ⅲ、Ⅳ型)に対する治療

2. 深部痔瘻の手術~筋縫合術・筋充填術は流行らないのでしょうか?

3. 当院における坐骨直腸窩痔瘻の手術

4. 骨盤直腸窩痔瘻の病態とそれに応じた3つのテクニック

5. 深部痔瘻の手術に対しする考え方

の5つの演題でした。

痔瘻に対する手術に関して意見交換をする際に、一番の議論の論点になるのが、肛門の機能の温存と手術の根治性です。痔瘻は二次口からの排膿が続いたり、腫れたり治まったりすることがとても不愉快な病気です。また痔瘻になる前の肛門周囲膿瘍はとても痛い病気です。できれば患者さんにとっては1回の手術でスッキリ治したい病気です。ですから手術は根治性を要求されます。ただ、痔瘻の手術の場合、瘻管が筋肉の中を貫いていますので、括約筋などの肛門の筋肉の損傷を伴います。根治性を求めるばかりに括約筋などの筋肉の損傷が大きくなると、術後の肛門の機能に障害が出てきます。したがって肛門の機能の温存に対しても検討しなければなりません。

この肛門の機能の温存と根治性の相反する事柄に対してどう対応して手術をしていくかが私たち医師には課せられた課題となります。とても難しい課題です。

特に今回の主題は深部の痔瘻です。機能の温存と根治性をどう考えるかが強く求められるところです。

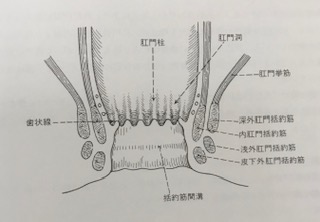

さて、深部痔瘻についてお話しする前に、肛門の解剖、特に筋肉の解剖について少しお話しておかなければならないと思います。

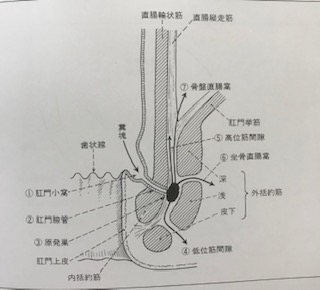

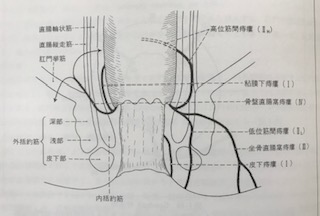

図に示すように皮下外肛門括約筋、その奥に浅外肛門括約筋、さらにその奥に深外肛門括約筋それに続いて肛門挙筋が続きます。また、外肛門括約筋の内側に内肛門括約筋があります。図に示すように、痔瘻はその瘻管がどの筋肉をどう貫いているかで分類されていきます。

深部痔瘻はさらに3つに分類されます。1.高位筋間痔瘻2.坐骨直腸窩痔瘻3.骨盤直腸窩痔瘻の3つです。

1. 高位筋間痔瘻

高位筋間痔瘻は、内肛門括約筋と外肛門括約筋との間を上の方へと瘻管が伸びて、二次口が無いため排膿がないタイプの痔瘻です。痔瘻の約1割弱に認められるとのことです。

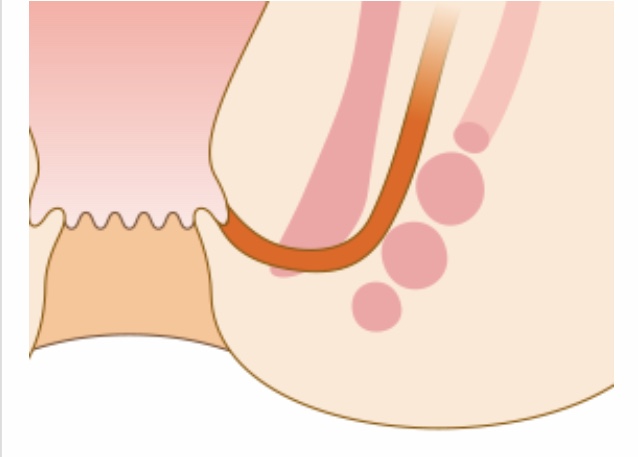

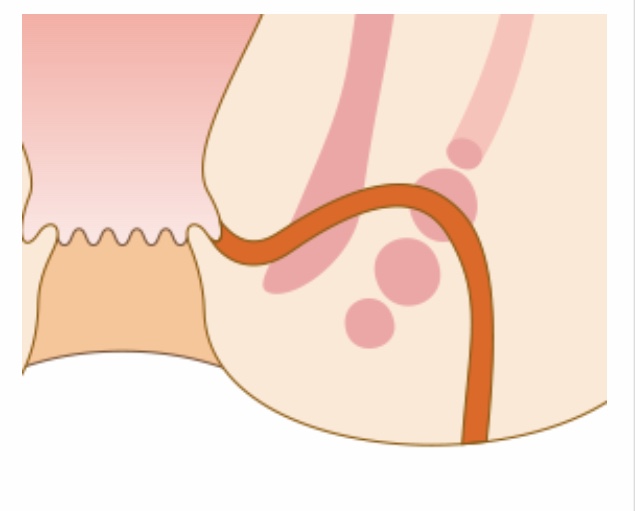

2. 坐骨直腸窩痔瘻

坐骨直腸窩痔瘻は、外肛門括約筋を超えて肛門挙筋の下の方まで瘻管が伸び、肛門の後方を複雑に瘻管が走行するタイプの痔瘻です。痔瘻の約3割を占めると言われています。

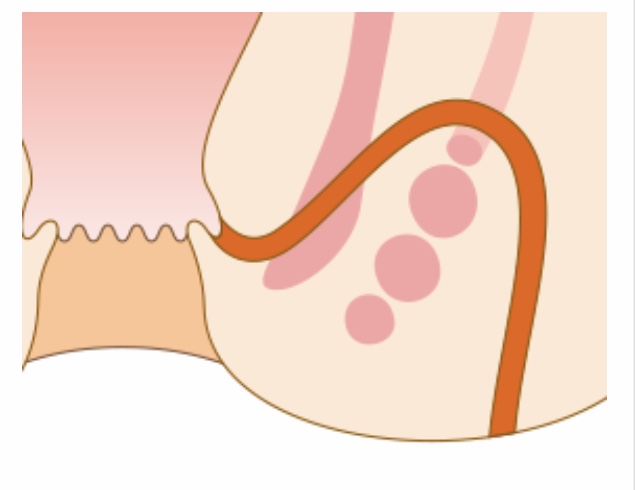

3. 骨盤直腸窩痔瘻

骨盤直腸窩痔瘻は、肛門挙筋の上まで瘻管が伸びていくタイプの痔瘻です。極まれにみられるとされています。

これらの深部痔瘻で痔瘻全体の4割程度を占めることになります。それ以外の約6割は低位筋間痔瘻です。このように深部痔瘻は決して少ない割合ではありません。

痔瘻の手術の基本は原発口、原発巣、瘻管の処置をしっかり行うことです。機能を温存するには括約筋の損傷をできるだけ最小限にとどめることです。したがって、瘻管を二次口から原発巣そして原発口まで瘻管をくりぬくことで損傷は少なくなります。ただ、くりぬいた後の原発口の部分をどう処置するか。原発口を切除した部分を糸で縫合するか、筋肉や直腸粘膜でその原発口を切除した部分を覆いかぶせるように縫合するか。など、様々な方法が考えられています。ただ、この縫合した部分の縫合不全を起こすと再開通して、痔瘻になってしまいいます。どう原発口を処置した部分を処理するか。ここが重要な課題となります。深部痔瘻には様々な方法が試みられています。二次口から原発巣までしっかり処理をして、括約筋間の瘻管は残しておく、原発巣を掻把するだけで原発口を閉鎖する、ある程度瘻管をくりぬいた後、輪ゴムによるseton法を行う、また、輪ゴムによるseton法だけで時間をかけて治していくなど、まだまだこれが一番いいという標準的な術式はまだ確立されていないと思います。

いかに機能を損傷することなく、痔瘻を根治させるか。この難しい課題に、しっかり取り組んでいかなければなりません。またその手術が限られたごく一部の人にしかできないものではなく、だれにでもできる標準的な手術術式にならなければなりません。

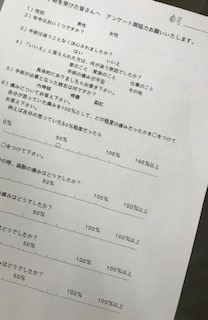

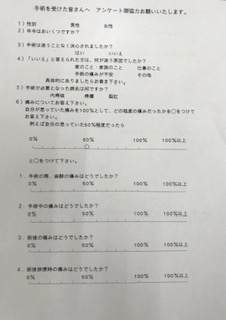

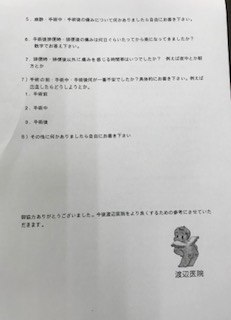

「患者さんアンケート」は私たちにとってとても大切な宝物

渡邉医院では、手術をして入院された患者さんにアンケートをお願いしたいます。手術を決める際に悩んだこと、不安に感じたこと。また、麻酔の痛みや、手術中の痛み。術後の痛み、や排便時の痛みなどの項目に答えていただいています。またアンケートには自由記載欄もあり、手術、入院、そして渡邉医院の提供している医療内容、また改善欲しい点など自由に書いていただいています。これらのアンケートの結果を集計して、患者さんが感じている局所麻酔の時の痛み、手術中の痛み、そして手術後の痛みについてや、いつ手術後何日目頃から排便時の痛みは取れてくるのかのデータをとって、これらの患者さんのアンケートをもとに、これから手術を決める患者さんや、手術後の患者さんの不安を取り除く大切な資料として使わせてもらっています。

以前に術後な痛みのアンケート結果を紹介しました。またご覧いただければと思いますが、これらの患者さんのアンケートはとても大切な資料となります。

またアンケートは患者さんのためだけでなく、私たちとってもとても勉強になるものです。

私自身が気が付かなかったことを指摘して下さる患者さんもいます。

例えば、内痔核の治療に関して、治療方法をしっかり説明して、手術で治す方法、痔核硬化療法で治す方法など選択肢を示しているつもりでしたが、「結果的にこの治療法にしてよかったが、治療方法の選択が出来なかった。」というアンケートがありました。どうしても内痔核の性状などで、ジオンによる四段階注射法の適応でない内痔核の場合は痔核根治術が必要ですし、ジオンによる治療が可能な内痔核であれば、痔核根治術と違い、傷もできずに痛みが少なく楽に治していけるので、どうしてもそちらの治療へと誘導してしまう傾向があるなと思っています。特にジオンによる四段階注射法でも痔核根治術でもどちらでも治すことができる内痔核の場合は、しっかりと選択肢を示して、患者さんに選択してもらうようにしていく必要があると感じます。ただ、この際、患者さんと私たち医師との間では、絶対的な内痔核の治療に関しての知識量が違います。私たち医師は、やはり、患者さんにとって一番適した最善の治療方法を示して提供していかなければならない面が強いと思います。

ただ、私たちがしっかり考えなければならないのは、私が最善と思っている治療方法ではない治療方法を患者さんが選んだ時です。そうした場合は、患者さんが選んだ治療方法で改善する部分と、改善しない部分をしっかり説明したうえで、納得してもらって患者さんが選んだ治療方法を提供しなければならないと思います。

例えば、内痔核の場合、外痔核成分の多い内痔核であったり、皮垂を伴った内痔核や、器質化して硬くなった内痔核などは、やはりジオンによる四段階注射法の適応にはなりません。そういった場合、ジオンによる痔核硬化療法で、内痔核部分は良くなりますが、皮垂は残りますし、外痔核成分も一時的には良くなることもありますが、どうしてもその外痔核部分の腫脹が出てくる可能性が高いです。そういったことをしっかり話して、皮垂が気になるようでしたら、改めて切除したり、外痔核部分の腫脹が残ったり、外痔核部分が再発した場合など手術で切除する必要がおきることがあるということをしっかり納得してもらってからの治療が必要になると思います。患者さんの中には、「とりあえず出血が多いので、その出血を今は何とかしてほしい。」とか、「皮垂は気にならないので、内痔核が脱出してこないようにして欲しい。」と望まれる方もいます。そのことは患者さんにとってはとても大事なことだと思います。そういった患者さんの思いをしっかり受け止め、その後に起きるであろうことや、起きたときにどのように対処したらいいのかをしっかり説明して納得してもらってから治療を進めていくことが大切だと思います。どうしても、医師は自分の考えている方へ患者さんを誘導してしまう傾向があると思います。患者さんとって最良の、そして正しい方向への誘導は良しとしても、間違ったほうへの誘導にならないように、日々、診察、診断、治療の技術を学び、進化させていかなければなりません。

肛門の病気や術後は必ず症状がある

肛門の病気や肛門の手術をした後など、必ず自分が感じる症状、自覚症状が出ます。

内科の病気は、自分が気が付かないうちに少しづつ病気が進んで、自覚症状が出て、「何かおかしい。」と思って医療機関を受診して診察を受けたときに、「血圧が高くなっていますね。」とか、「肝臓の具合が悪くなっていますね。」という風に、自分が気が付かないうちに病気が進んでいる場合があります。自覚症状がでて、自分が気が付いた時にはある程度病気が進んでいることがあります。

でも肛門の病気は違います。出血するとか、痛みがある。また肛門が腫れてくる。違和感がある。など必ず自分が感じる症状、自覚症状が出ます。肛門の病気は悪くなる時も、出血した。そして出血が頻回になる。また出血の量が増えてくる。痛みがでた。痛みがだんだん強くなる。など、症状が出て、病状が進むと必ず、その症状が強くなってきます。このように、必ず肛門の病気は症状がでて、病状の悪化とともに、症状が強くなってきます。なんの症状もなく、気が付いたらいつの間にか肛門の病気が悪くなっているということはありません。ですから、出血や痛みなどの症状がない時は、肛門の病気は治っているということです。

また肛門の病気に対して手術をした際も、必ず症状が出ます。出血するとか、出血しなくなっても浸出液が出る。また、痛みがあるなど、手術をした後も必ず症状が出ます。ですから、出血もなく、浸出液や汚れもなくなり、痛みがなくなったら、手術した後の傷は治ったということです。スッキリ治っていない場合は必ず何らかの自覚症状があります。

時々、「あなたの病気は内痔核ですよ。」と言われると、何の症状がなくても「自分は内痔核を持っているんだ。」と思っている方がいらっしゃいます。また、「あなたは裂肛ですよ。」と言われると、排便時の痛みや出血がなくても「自分は裂肛を持っているんだ。自分が持っている裂肛が、排便時に痛かったり痛くなかったり、出血したりしなかったりするんだ。」と思っている方がいます。

また、女性の方で出産の時に肛門が腫れて痛くなって「痔になった。」とおっしゃる方で、なんの症状もないけど、出産後ずっと「痔」を持っているんだ。一度「痔」になったら治らないんだと思っておられる方がいらっしゃいます。

そんなことは、ありません。必ず肛門の病気は症状がでます。何の症状もなく、いきなり悪くなっていることはありません。ですから、肛門に何の症状もなく、肛門のことが気にならない時は、「自分は治っているんだ。」と思ってください。

例えば、裂肛を例にあげてみます。

裂肛は、排便の際に便が硬かったり、反対に下痢だった時に肛門に傷がついて、痛みや出血する病気です。

「あなたは裂肛ですね。」と言われると、痛みや出血がなくても、「自分はいつも裂肛を持っているんだ。持っている裂肛が排便時に痛かったり痛くなかったり、出血したりしなかったりするんだ。」と思っている方がいます。でも違います。排便時に痛みや出血があった時に裂肛になったということです。排便の状態が良くなり、排便しても痛みもなく、出血もないときは、裂肛はすでに治っているということです。解りやすく言うと、「あなたは怪我をしていますね。」と似ています。転んで怪我をして痛みがでて、出血もします。でも転ばなければ傷は治っていきます。これと似ていて、排便時に痛みや出血があった時に裂肛です。排便時に痛みや出血がなければ裂肛は治っているということです。

裂肛になると必ず痛みや出血などの自覚症状がでます。なんの症状もなく、裂肛が悪くなっていくことはありません。裂肛が悪くなる場合は、排便時の痛みが出た。その痛みが段々強くなっていく。また排便時の痛みだけだったのが、排便後も痛みが持続する。そしてその痔核時間が長くなっていく。など症状がでて、その症状が段々強くなっていきます。痛みや出血などの自覚症状がなくなった場合は、裂肛は治ってしまっているということです。

また、内科の病気、例えば高血圧症の場合は、何の自覚症状がなくても血圧が上がらないように、毎日、降圧剤を内服しなければなりません。肛門の病気はそうではありません。なんの症状もなくなった時はすでに肛門の病気は治ったということです。ですから症状がなくなったら、軟膏や座薬ななどの治療は必要ないということです。

どうしても、一度肛門の病気になると、何の自覚症状がなくても「自分はお尻の具合が悪いんだ。」「症状がなくても痔を持っているんだ。」と思いがちです。そんなことはありません。自分の感じる自覚症状がない場合は、お尻の病気は治っているんだと安心してくださいね。

「渡邉医院の絶対に変えない方針・ポリーシーはなんですか?」という質問を受けて

「渡邉医院の絶対に変えない方針・ポリーシーはなんですか?」という質問を受けました。

そういきなり聞かれて何だろうと考え、一番最初に頭に浮かんだのが「目の前にいる患者さん一人一人をしっかり治していくこと。そのことが多くの患者さんを救うことになる。」という言葉です。この言葉は、父が急に倒れ、私が急遽京都に帰ってきて、渡邉医院の診療を引き継いだ時の父の言葉です。急に京都に帰ってきて、診療に焦りを感じている私の姿を見て、父が私に言った言葉です。今もこの言葉は大切にしています。

この言葉以外に頭に浮かんできたものを頭に浮かんだ順にあげてみます。

「渡邉医院の絶対に変えない方針・ポリシー」

・目の前にいる患者さん一人一人をしっかりと治していくこと。

・患者さんが、今何を悩んでいるのか?何を治したいのか?をしっかり聞く。

・診察、診断した後に、今の病気の状態を解りやすく説明する。

・今の症状を良くするにはどんな治療が必要なのかを説明する。

・患者さんにとって最善の治療方法を提供する。

・今起きていることを誠実に患者さんにお話しする。

・患者さんと一緒に病気を治していく。

・なかなか受診しにくい診療科なので、受診する際には相当の決心を持って受診される。そのような状態の患者さんに対して優しく対応する。

・決して「もっと早く受診してほうがよかったのに」とは言わない。受診して治そうと決心した時が治療する一番の時であること。

・患者さんが笑顔になること。

・術後など、患者さんが心配する項目はこれまでの経験上わかっているので、患者さんが不安になる前に、不安になるであろう項目を先手先手に話をしてあげる。

・患者さんの診察、診断、治療を通じて、さらなる技術を進化させていく。患者さんがいろんなことを教えてくれる。

・常に妥協せず治療法等の改善をしていく。

と言ったことが一気に頭に浮かんできました。

「医療を提供する立場で大切にしていること」

この中で、医療を提供するといった立場から言うと、やはり、患者さんの症状を聴き、診察し、正しく診断を下す。そして、その病気の状態や、患者さんの状況を考え、患者さんにとって最善の治療方法を提供する。その際には、患者さんに解りやすい言葉で、そして患者さんが納得できるように説明をすること。そしてその際は、ゆっくりと話す。このことが重要だと思います。また、肛門疾患に関しては患者さん自身が一番良く解ります。肛門の病気は例えば、出血するとか痛みがある。また、腫れてくるなど、必ず患者さんが感じる自覚症状があります。そして病気が悪化すると、その症状が段々強くなってきます。出血が頻繁になって、量が増えてくる。痛みがだんだん強くなるなど、必ず患者さんが感じる症状があります。なんの症状もなく気が付いたら悪くなっているということはありません。治療に関しても、具合よく治っていかなければ患者さんが感じる症状はとれません。嘘やごまかしは通じない診療科です。そういったことからも、今の患者さんの状態、今起きていることを誠実に話をしていくことが求められます。

「患者さんを笑顔に」

そして、私が一番大切にしていることは、患者さんを笑顔にしてあげることです。

肛門の病気はなかなか、相談することもできずに一人で悩んでいる患者さんも少なくありません。肛門科に罹りたくても、なかなか勇気をもって受診することが出来ない。診察を受けに来られる患者さんの中には表情がとても暗く、眉間にしわを寄せている患者さんもいます。そういった患者さんを診察し、治療をしていくことで、笑顔になって帰っていかれる。このことを私は大切にしています。

「渡邉医院の歴史が方針・ポリシーを支える」

でもこういった医療を提供できるのも、渡邉医院が肛門科一筋ぶれることなく90年続けてきたことにあると思います。この歴史が様々な診察方法や診断技術、そして手術などの技術を進化させてきたきたのだと思います。ですから、肛門疾患に対しての様々な治療法を渡邉医院は持っています。治療の選択肢がたくさんあります。患者さんの病気の状況、状態、そして患者さんの今置かれている状況などを考えて、患者さんにとって今一番良い、最良の治療法を提供できるのだと思っています。また、術後の患者さんのデータも豊富に積み重ねています。そのデーターから、患者さんが、術後などにいつ、どんな不安を抱かれるのか。そしてそれにどう対応してあげればいいのかなどのノウハウもあります。患者さんが不安を抱く前に先手先手でその不安を取り除いてあげる。このこともとても大切だと思います。先取鎮痛というのがあります。痛みが出る前に先手先手で痛みを照っていくことで、治癒も早まるというものです。このことは患者さんの感じる不安にも通じるものがあると思います。

患者さんはいろんなことを私に教えてくださいます。そのことを大切にして、「目の前にいる患者さん一人一人をしっかり治していく。」ことで、今以上の診察、診断、そして治療の技術を高め、進化させていきたいと思います。

開業医として

開業して、勤務医時代と違うところは何かというテーマでの原稿を依頼されました。今回はいいきっかけかなあと思い、開業して勤務医時代とで大きく違ったところを考えたことをお話します。

京都に帰ってくる前は、大学病院の救命救急センターに勤務していました。医師、看護師、検査・レントゲン技師など様々な職種の人達と一緒に、そして密接に連携しながら、一つのチームとなって有機的に救急救命センターに搬送されてきた1人の患者の命を救っていく。人の生死の狭間でみんなの力を結集して戦っていく。そんな医療をしてきました。

そのような医療の中で、どうしても人の死ということを真摯に受け止めなければならず、そして、人の死から決して逃げることが出来ない、そんな立場にいました。とても大事な、そして、やりがいのある仕事でした。

そのような中、父が急に病気で倒れ、京都に帰ってくることになりました。父の後を継ぎ、肛門科を継承しました。肛門科という診療科上、人の死に直面することはなくなりました。ただ、麻酔をして患者さんの体にメスを入れるという医療行為は行わなければなりません。ある意味、患者さんの命に係わる行為は今でも行っていることは自覚しています。

でも救命救急センターにいたころの様に、人の死を診療で感じることは少なくなりました。しかし反対に、これから生きて行く中で、いかに快適に、生活の質を良くしていくかということを追求していくことになります。このこともとても大切なことで、やりがいのある仕事です。

また患者さんが治療の良し悪しを自覚することができる診療科です。病気もそうですし、手術や治療を行った後、必ず症状が出ます。痛いとか出血するとか、必ず患者さん自身が感じる症状がでます。治療の良し悪しがしっかり現れる診療科です。そういった意味でもやりがいのある仕事だと感じています。

さて、開業して勤務医時代との一番の違いは何かを考えてみました。おそらく一番の違いは、患者さんとの距離が勤務医時代と比べて、すごく近くなることではないかと思います。

大学病院での勤務医時代は、外来、病棟と役割分担があります。入院患者さんも病棟担当のグループに分けてチームでみる。外来から入院、そして手術。手術が終わって退院した後の外来通院。勤務医時代ではこの一連の経過を一貫して診ることはできませんでした。病棟にいたときは患者さんが入院して手術をして、そして退院までの期間での患者さんとのつながりです。

しかし、開業すると、ガラッとこの体制が変わります。外来にきた患者を診察し、診断し、自ら治療方針をたてる。手術が必要な場合は入院してもらい手術をする。このように、一人の患者さんを一貫して自分自身が診ていくことができます。このことは患者さんにとっても、とても安心感につながると思います。

また自分の理想とする医療のビジョンを持ちそれに向かって自らの力で進むことができます。そしてさらにそのために、勉強もし技術を高めていく。そういったことを通じて患者との関係、そして地域とのつながりを感じることができる。ここに勤務医時代とは違った喜びを見出すことができるのだと思います。

ただ開業するとやはり経営のこと、そしてスタッフの生活のこと、自分の家族のことを考えると、決して楽しいことばかりではありません。結構辛いことの方が多いかなぁって思います。でも、その大変さも勉強になり、そのことも楽しさの一つになるかなとも思います。

勤務医の頃、決して責任がなかったとは言いませんが、患者さんのこと、医療のことだけを考えていました。

開業すると、どうしても、患者さんや医療のことだけを見て、そして考えていけばいいとはなかなかいきません。患者さんや医療のことだけでなく、全てのことに責任を持たなければなりません。でも、この責任も楽しさの一つになるのかなあと思います。

また、先ほども描きましたが、自分自身がしっかりした、ビジョンを立て、自分がしたい事は何か、何を求めて開業したのかを持たなければなりませんし、それを実現していく過程が、とても大切で楽しいんだと思います。

どのような医療を提供していても、その意義をしっかり受け止め、常に今以上の医療を提供していくことを目指すことを、そのことを私達医師には求められ、そのことに私達の存在意義を感じ、生き甲斐としている。このことを決して忘れてはいけないのだと感じます。

「6月の献立」を紹介します。

5月が終わって6月になりました。ゴールデンウイーク、随分昔のことの様に思えます。私にとっては本当に長い5月でした。やっと5月が終わったといった感じです。

季節外れの暑さが続きましたが、ここ数日は暑さも少しましかなあと思います。そして、今度は梅雨の時期になりますね。

渡邉医院の中庭のツツジが今ほぼ満開です。いつも少し遅れて花が咲きます。今年は例年より花がたくさん咲いたように思えます。ようやくなじんできたのでしょうか?

通り庭の木々も青々と葉が茂っています。少し茂りすぎかな(笑)とも思います。

通り庭の木々も青々と葉が茂っています。少し茂りすぎかな(笑)とも思います。

今出川通りから少し入っただけでとても静かで、通り庭の井戸から流れる水の音を聴きながら、今この記事を書いています。

今出川通りから少し入っただけでとても静かで、通り庭の井戸から流れる水の音を聴きながら、今この記事を書いています。

さて、今回は6月のレシピを使った献立を紹介します。新じゃが肉じゃが、トマトのはさみ焼、ズッキーニの浅漬、モロヘイヤのお澄まし、ご飯、冬瓜のあんみつ(加賀太きゅうり)全6品での献立です。モロヘイヤのお澄ましのレシピを追加しますね。6月の献立は、1人分 約750kcal、たんぱく質 25g、食物繊維 13g です。

モロヘイヤのおすまし

(材料)

モロヘイヤ 1袋

めんつゆ

(作り方)

1. モロヘイヤは軸の硬いところを輪ゴムでとめ、茹でて、水に取る。

2. 葉先から細かく切る(軸が硬くなるまで)

3. めんつゆでおすましを作り2を一煮立ちする。

管理栄養士さんからの一言

モロヘイヤの栄養

「クレオパトラが食べていた」「エジプトの王様が病気の時にスープとして飲んだ」など

古くから栄養のある野菜として知られています。

食物繊維が多く粘りがあります。βカロテンはビタミンAとなり皮膚や粘膜に作用し美肌や

免疫力アップで風邪予防などの効果があります。他にも、ビタミンB2やカルシウム(ほうれん草の9倍)、

マグネシウム、カリウムも豊富に含まれています。