第74回日本大腸肛門病学会学術集会を終えて。最終回

今回のPart3で第74回日本大腸肛門病学会学術集会の報告は最終回です。

今は、ホテルの中にいるので外の台風19号で外がどういった状況になっているかわかりません。ホテルの中は静かです。さっきの地震の揺れはチョットびっくりしました。テレビの報道を見ていると、被害が出てきているようです。これから本格的に台風が来ます。今後どうなるか不安です。

今日の夜中から明日の未明に東京を台風は通過するので、明日は京都に変えれるかなあと思っていますが、被害の状況によってはいつ帰れるかはわからない状況になるかもしれないと覚悟しています。

でも14日の月曜日も休みでよかったと思います。また火曜日から通常通りの診療を始めることが出来ます。そういった意味では、ホッとしています。

今回最初に報告するのはランチョンセミナーで「慢性便秘の診断と治療―新規便秘症治療薬の適切な使い方―」です。

ランチョンセミナーは、製薬会社などが共催で行う講演会です。午前のセクションが終わった後のお昼に開催されます。お弁当を食べながら話を聞くのですが、以前母と一緒に学会に行っていた時は母が、「お尻の手術や大腸がんの手術をしている映像や話を聞きながら皆お弁当を食べて凄いわね。」と。今までそんなことを感じていませんでしたが、母の感覚の方が正しいのかもしれません。やはり医師はチョット特殊な感覚を持っているのかもしれません。

まずは便秘を治す一番の基本は、便秘がどんな便秘なのかをしっかり診断することです。

以前ホームページに便秘についての話をアップしました。大腸癌や大腸の狭窄など、大腸の器質的な疾患が無ければ便の中に程よく水分が含まれ、食物繊維を摂って便の量を増やして、そして大腸が具合よく動く。この三つがすべてそろって調子よく便が出るというお話をしました。このうちのどこが悪くて便秘になっているのかをまずはしっかり診断することが大切です。

水分が足らなくで便が硬くて便秘であるのならば、十分な水分を摂ることが必要です。また食物繊維が足らなくて便秘であるのならば、食物繊維をしっかり摂って便の量を増やす必要があります。また大腸の動きが悪くて便秘であるのならば、大腸が具合よく動くようにしなければなりません。またこれらが重なり合っての便秘かもしれません。そこをしっかり診断する必要があります。

講演のなかで、「慢性便秘の改善と食物繊維の摂取量とは相関しないことがある。」と話されました。食物繊維を十分に摂って便秘が改善する人は全体の40%と言うことでした。例えば大腸の動きが悪くて便秘の人や、直腸まで来た便が直腸瘤や排便時の奇異性運動などで、直腸まで来た便を出すことが出来ずに便秘の患者さんは、食物繊維をとって、便の量が増えるとますます便が詰まってしまい苦しくなってしまいます。こういった患者さんは直腸瘤の治療を行ったり、排便時の奇異性運動の治療などが必要になってきます。こういった排便障害のない便秘の人は食物繊維を摂ることで便秘が改善されていきます。

また、「便秘は一つの下剤だけでは治らない。」ともおっしゃっていました。「便秘はこの薬を飲んだら皆スッキリ。」とはいかないということです。その人その人に合った下剤を見つけることそしてその量を見つけることが大切だということです。そのためにも医師とのやり取りが大切になってきます。医師が処方した下剤でどのように便が出るのかをしっかりと医師に伝え、一緒に治していくことが大事です。

そしていきなり新しい下剤を使わないということです。例えば酸化マグネシウムから初めてみる。どうしても改善されない場合は次の薬を試してみるといったように、いきなり強い新しい薬をつかうのではなく、患者さん一人一人に合った下剤を見つけ出すといった過程が大切だと思います。

次に参加したのが特別企画「腸内細菌叢と疾患、特に腸疾患に関して」です。

人間は30兆の細胞でできているそうです。そして人間の大腸の中には40兆もの細菌がいるそうです。人間とその40兆もの細菌がお互いに共生している。そのバランスが崩れたときに様々な病気になるということです。

例えば大腸の中の最近の多様性が減少することで、病的肥満になったり、2型糖尿病になったり、また潰瘍性大腸炎を発症したりする。また腸内フローラの変化で自閉症やうつにもなり、これらの治療に正常糞便を移植する治療も試みられているそうです。

人間と町内の40兆ともいわれる最近腸内フローラがバランスよく共生することで人間の健康、命が営まれて言うんだなあと感じました。

そして、今年の学会の最後に聴いた講演は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士であり医師でもある金井 宣茂氏の宇宙ステーションでの研究生活の話でした。

今の時代は宇宙に行って地球に帰ってくるのはもう当たり前のこと、宇宙でどんな研究をしてくるかと言う時代になっていること。そこまでになった化学の進歩。意外と快適な宇宙ステーションでの生活。精神面も含めて宇宙ステーションでの生活を支える地球にいる人たち。こういったことが一つになって今の時点に到達していることを話されました。

月で一定期間居住できる居住地を作る計画があることなど、夢のあるお話を聞きました。

最後に宇宙ステーションには様々な国の人たちが集まり、皆が一つになって宇宙空間で過ごし、協力し合って研究をしている。またいかにエコに、そして無駄なものを出さずに再利用していく。地球でもそういったことが可能なのではないかとと話をされました。

来年は11月13日(金曜日)、14日(土曜日)に横浜の横浜国際平和会議場で第75回日本大腸肛門病学会学術集会が開催されます。今年は残念ながら発表することはできませんでしたが、また来年に向けて課題を見つけ、まとめていきたいと思います。

第74回日本大腸肛門病学会学術集会を終えて。Part2

台風だけでなく、さっきは地震がありました。震度3だそうです。自然の驚異を感じます。

さて、今回は第74回日本大腸肛門病学会学術集会に参加してPart2を報告しますね。

前回、「肛門病変への対応」の途中で終わりました。今回はその続きからです。

このセクションに「肛門狭窄と痔核の併存症例に対するSSG+ACL療法の検討」という演題がありました。SSGはSliding skin graftといって以前ホームページでも紹介しましたが、裂肛や肛門狭窄に対して行う手術です。

ACLはAnal cushion liftingといって内痔核の手術の一つで、内痔核を切除することなく、脱出する内痔核をもとの位置に戻して固定するという手術です。私は行っていません。

裂肛と内痔核を合併している場合はどのよう手術するかという内容です。この場合もケースバイケースだと思います。内痔核が7時(右後ろ)にあって、裂肛が6時(後方)にある場合は、内痔核を切除しながら裂肛によって硬くなった部分を切除して、緊張の強くなった括約筋の緊張をとる。場合によっては内痔核を切除した部分で括約筋を一部切開して緊張をとったり。内痔核の部位と裂肛の部位によっては内痔核に対して痔核根治術を行い。括約筋を切開するLSIS(渡邉医院では3時、左側で行います)を追加することがあります。ただ、肛門が硬く広がりが悪く硬い感じになってしまった場合は、痔核根治術とSSGを行うことがあります。痔核根治術を行った部分を利用してSSGを行うこともあります。

患者さん一人一人の裂肛や内痔核の具合や部位、肛門の硬さ広がり具合などを診ながら最適な手術を行うことになります。

ただ、肛門の手術を行う場合に一番大切なことは、どんな病気でも手術を行った後、肛門が柔らかく治っていくことがとても大切なことだと思います。そのためには、肛門の解剖をしっかり理解することが大切だと思います。

肛門という特殊性をしっかり考えて治療すること、このことを怠ると、術後の変形や機能不全に陥りやすいということをしっかりと注意していくことが必要です。

「Pagetoid spread を伴う肛門管癌に対して腹腔鏡下括約筋間直腸切除術を施行した1例」という演題もありました。

肛門にも悪性腫瘍が発生することがあります。肛門に近い部分にできる直腸癌や今夏の演題の様に肛門管癌であったり、肛門管から外側に広がる癌であったり、悪性黒色腫など様々な悪性腫瘍ができることがあります。肛門に近い部分(肛門縁から約10cm奥まで)の直腸癌や肛門癌は触診や視診で分かりますが、それ以外の特殊な悪性腫瘍はそんなに頻度はありません。でも一度写真でもいいので画像を見ているか見ていないかでは全然違います。またなにかおかしいと感じることもあります。そういった意味では、肛門疾患の様々な画像や写真は見ておいた方がいいと思います。

ポスターセクションにも行ってきました。ここにはいろんな症例の写真があり、勉強になります。

Part2はこのあたりにしておきます。次は便秘や腸内細菌叢の話を聞いてきたので報告したいと思います。

第74回日本大腸肛門病学会学術集会を終えて。Part1

10月11日の金曜日から10月12日の土曜日まで、東京のヒルトン東京お台場で第74回日本大腸肛門病学会学術集会が開催される予定でした。

しかしながら、台風19号の影響で11日の金曜日だけの開催となり、12日のプログラムはすべて中止となりました。私の発表は12日の金曜日でしたので発表することなく今回の学会は終了しました。12日の土曜日には、私が大学にいた頃に所属していた大腸肛門班の同窓会をする予定でしたが、残念ですがこちらも中止となってしまいました。

今日は京都に帰ることが出来ないので、もう1泊して明日京都に帰る予定です。

今回の台風は巨大なモンスター級の台風とのこと、被害が出ないことを願うしかありません。

さて、今回の学会は1日だけとなりましたが、とても勉強になりました。今まで私が感じていたこと、思っていたことが正しかったんだと確信することもできました。また来週からの診療に直ぐに役立つこともありました。今回もその内容を報告したいと思います。1回では無理かなあと思いますので、2回程度に分けて報告したいと思います。

まず最初に参加したのは「痔瘻手術治療の現在地」というビデオシンポジウムです。発表された先生方は様々なこだわりを持って痔瘻の手術をされていました。

でもやはり痔瘻の手術は「根治性と機能温存」が大きなテーマで今後も続く永遠のテーマだと思います。ただ、痔瘻には様々な痔瘻があります。患者さん一人一人痔瘻は違い、様々に瘻管が走行しています。ですから一人一人痔瘻の走行を確認して手術をしていく必要があります。それでもなかなか難しいこともありますが、1回の手術で根治させる手術を行わなければならないと思います。スーパードクターだけが出来る痔瘻根治術でなく、だれもが標準的にできる1回で済み、括約筋を傷つけることなく原発口、原発巣を処理できる痔瘻根治術の方法が生み出されることを望むところです。

次に参加したプログラムは「肛門病変への対応」です。

このセクションは7題の演題がありました。その中の一つに「年齢と便秘スコアによるGoligher分類の病期間隔進行の予測」という演題がありました。やはり便秘の程度が悪い人ほど内痔核になりやすく、便秘が改善されないと内痔核が進行していきます。発表の内容では、対象の患者さんの病期間隔は第Ⅱ度(排便時に脱出するも自然に戻る)から第Ⅲ度(排便時に脱出して押し込む)までの期間は4年、第Ⅲ度から第Ⅳ度(脱出したままで戻らない)までの期間は1年と第Ⅱ度から第Ⅲ度までの期間より、第Ⅲ度から第Ⅳ度までの期間が短いという報告でした。また、年齢が若年であるほど第Ⅱ度から第Ⅲ度への期間、第Ⅲ度から第Ⅳ度への期間が短いとの報告でした。

若い人で便秘である患者さんは、便秘を治療することが内痔核の悪化を防ぐ方法で、便秘が続くことで、早期に内痔核が悪化して手術が必要となる可能性が高くなるということでした。

やはり内痔核の原因は排便の時の怒責の強さ時間に関係があり、それが改善されなければ進行していく。一番大切なことはいかに排便の状態を早く良くすることだと思います。

また「嵌頓痔核の保存的加療とその問題点」という演題がありました。

嵌頓痔核に対しての治療に関しての検討です。嵌頓痔核で受診された患者さんの治療をどうするか。血栓が詰まって脱出したままになった内痔核。直ぐに手術をして治すのか、それとも保存的に治療をして、改めて手術をするのかの問題です。

嵌頓痔核は内痔核に血栓などが詰まって血流障害を起こし、そして脱出したままの状態になった状態です。痛みを伴ってとても辛い状態です。軟膏をつけてゆっくり押し込むともとに戻すことが出来ます。ただまた排便などお腹に力が入るとまた脱出してきます。痛みが伴い大きくなっているので、患者さん自身で戻すことが少し難しくなります。ただ脱出したままになると、さらに血流障害が出てきます。できるだけもとに戻すことが必要です。

では渡邉医院ではどうしているかですが、嵌頓痔核になった前の内痔核の程度で治療法を決めています。患者さんへの問診で、嵌頓痔核になる前がどんな状態だったかを聞いています。排便時に出血したことはあるが、内痔核は脱出してくることはなかった第Ⅰ度の内痔核だったか、それとも排便時に内痔核が脱出して、自然に戻ったり、自分で押し込んでいた第Ⅱ度、第Ⅲ度の内痔核だったのかを聞きます。

第Ⅰ度の内痔核でも血栓が詰まって嵌頓痔核になることがあります。でも元の状態が第Ⅰ度の内痔核ですので、消炎鎮痛剤の座薬などを使いながら保存的に治療することで良くなっていきます。

これに対して、第Ⅱ度や第Ⅲ度の様にもともと脱出する症状がある場合はジオンによる痔核硬化療法も含む外科的治療を選択しています。やはり嵌頓痔核にならなくても第Ⅲ度以上の内痔核になりますと根治的な治療が必要です。痛みが強かったり、患者さん本人の予定や希望があればすぐに痔核根治術をすることがあります。痛みは強いが直ぐに根治的な治療ができない場合は、消炎鎮痛剤の座薬を使いながら保存的に治療をして、時期を見て痔核根治術を施行します。

また保存的に治療することで、ジオンによる痔核硬化療法が適応できる内痔核になることもあります。嵌頓痔核に対しての早期の外科的治療、痔核根治術をするかしないかに関しては、患者さんの痛みの状態や患者さんの都合などを相談して治療を決めています。

いずれにしても、嵌頓痔核になる前の内痔核の状態から判断することが必要だと思います。

少し長くなたので、続きは次回に回したいと思います。

切除が必要な皮垂

ここ数日、朝夕は本当に涼しく、少し寒さを感じるようになりました。日中もそんなに熱くなくなりました。

さて、皮垂(スキンタッグ)が気になって手術をされる患者さんがいます。皮垂は内痔核や裂肛、また血栓性外痔核など肛門の病気で肛門にできたシワのことです。基本的には悪い病気ではないので、必ず手術をして切除をしなければならないというわけではありません。

でも何かいつも気になってしまう。ないほうがいいなあと思う。こういう思いをずっと抱いていることは、精神衛生上良くないのではないかと思います。

特に皮垂を切除することで、肛門の機能が悪くなるわけではありません。括約筋をいじるわけではないので、しまりが悪くなったりしません。また肛門が狭くなったりするわけでもありません。

いつも気になっていた「嫌なもの」、「気になっていたもの」がなくなるというだけです。手術して切除しようと思った時、その時に手術をしたらいいと思います

皮垂に関しては以前にもブログに書いたので詳しく知りたい方はご覧いただければと思います。

今日は、どうしても皮垂をとらなければならないことがあることをお話したいと思います。

必ず取らなければならない皮垂の一つ目のケースは、肛門上皮に傷があり、その傷が原因でできた皮垂です。

例えば、内痔核の手術をする際にどうしても肛門上皮に傷が出来ます。その傷を治すために肛門の外側にドレナージという傷を作ります。肛門上皮にできた傷を具合よく早く治すための傷です。ただ、このドレナージの形が悪かったり、大きさが小さかったりした場合にできる皮垂です。

肛門上皮の部分はどうしても便が通るところです。使いながら傷を治していかなければなりません。ですから形のいい、そして適切な大きさのドレナージが無ければ、肛門上皮にある傷は治っていきません。

それに対して肛門の外側に作った傷、ドレナージは便が通りませんから、時間が経てば必ず治っていきます。

手術をした後、そのドレナージの傷が肛門上皮にできた傷よりも早く治ってしまうと、肛門上皮にある傷が予定通り治っていきません。肛門上皮にできた傷だけになってしまうと、その傷に排便の時に便が引っかかったりするために炎症を起こして、これが原因で肛門上皮の傷の外側に皮垂が出来てきます。

この時にできる皮垂は炎症を起こしているため、少し硬さがあって、痛みを伴うこともあります。また皮垂が出来るとより排便の際に便が引っかかりやすくなって、さらに皮垂が大きくなっていきます。

また、肛門上皮の傷が治らないばかりか、排便時の痛みで肛門の括約筋の緊張が強くなって痛みが段々強くなっていってしまいます。裂肛と同じような状態になってしまいます。このように皮垂がだんだん大きくなって、しかも括約筋の緊張が強くなって、痛みが強くなった場合は、裂肛の手術に準じた手術が必要になってきます。

このようにドレナージの傷がふさがってしまって、肛門上皮にある傷が治り難くなり、皮垂が出来てきたような場合は、早めにその皮垂を切除して、もう一度ドレナージを作る必要があります。そして早めに皮垂を切除してドレナージをつくり治すことで、肛門上皮の傷もその後は順調に治っていきます。これが必ず皮垂の切除が必要な場合の一つです。

もう一つのケースは、ドレナージの傷そのものの形が悪く、ドレナージの傷の周りが硬く皮垂ができてきた場合です。この場合もそのドレナージの傷に便が引っかかりやすくなって、傷の治りが悪くなり、また痛みが出てくることがあります。この場合も硬くなった皮垂を切除して治りやす傷にする必要があります。

もう一つのケースは、皮垂が原因で肛門の皮膚炎が治らない場合です。たいていの場合は、肛門の皮膚炎は軟膏をつけることで良くなっていきますが、皮垂が皮膚炎の治りを悪くしてしまうことがあります。軟膏を使っていてもなかなか症状が良くならない。場合によっては皮膚炎が治っては悪くなってを繰り返す場合は、皮垂が原因のこともあり、切除することがあります。

このように、皮垂は放っておいてもなんの影響もないと言われることがありますが、そうでない場合もあります。皮垂などで気になる症状がある場合は診察を受けて、最善の方法を一緒に考えることが大切だと思います。

ONE FOR ALL, ALL FOR ONE

「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」

10月も第2週に入りました。やっと涼しくなってきたかなあと思います。あちらこちらで区民運動会が開催されています。スポーツの秋、食欲の秋になりました。スポーツ界は大変、

ワールドカップバレーや全国で繰り広げられているワールドカップラグビー、そしてドーハで開催されている世界陸上。ワールドカップバレーとワールドカップラグビーは、ほぼ同じ時間に開催されていて、テレビのチャンネルをあっちこっちに変えながら見なければならないです。いい場面を見逃してしまったり。ですから必ず夜のスポーツニュースをみて、もう一度感動を呼び戻したり。大変!またドーハで開催されている世界陸上は夜中から朝方にかけてテレビで放送されています。テレビは夜中じゅうつけっぱなしになっています。

いずれの大会も素晴らしい試合を繰り広げています。凄い!

ラグビーは今や凄い人気ですが、私が中学生、高校生の頃は凄い人気でした。中学高校と私は同志社に通っていました。その頃の同志社大学のラグビーは強かった。憧れのスポーツでした。もう終わってしまいましたが、大泉洋主演のドラマ「ノーサイド・ゲーム」は毎週欠かさず見ていました。皆が一つになっていくドラマとっても好きです。米津玄師が歌う主題歌「馬と鹿」のさびとドラマの映像があった時は、毎回涙してしまいました。

さてラグビーの言葉の中に「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」という言葉があります。私はこの言葉の意味を、「一人は皆のために、皆は一人のために。」だと思っていました。でも本当は「一人は皆のために、皆は一つの目標のために。」だということを知りました。なるほど、一人は皆のために、そしてその一人一人の力を集めて、皆は一人一人の夢見る目標に向かって進んでいく。ラグビーの試合を見ているとその意味が実感として伝わってきます。フォワードがトライに向けてボールを奪い、そして守。そしてその思いがこもったボールをバックスが繋いでトライにつなげる。やっぱりいい。心にグッときます。

話は変わりますが、一人一人が悩んでいることや不安なこと。どうしても自分一人の中に閉じ込めてしまいがちです。自分の思いを声に出して叫びたい。でもどう叫んだらいいのか?どこで叫んだらいいのか?自分の思いを聞いてくれる人がいるのか。そんな思いを持ちながら日々過ごしていることが多いのではないかと思います。でもね、きっと自分の感じていることは、他の人たちも同じように感じ悩んでいるのだと思います。そして誰かが自分の感じている思いを声に出して叫んで欲しいと思っているのではないでしょうか?誰かが声を上げることでみんなが一緒に声を上げてくれるのだと思います。その一番最初の一人になるのが難しい。でも声を上げなければ伝わらない。声を上げなければ変わらない。ならば、皆でその最初の一人になればいいと思います。

昔母が教えてくれた言葉があります。「一人でみる夢は夢でしかない。でも皆でみる夢は現実になる。」この言葉はいつも私の中にあります。そして、「ONE FOR ALL, ALL FOR ONE」。この言葉を胸に、皆で素晴らしい社会に変えていきたいと思います。

10月1日、消費税率が10%になって。

早いもので、今日から10月。今年もあと3か月になりました。時のたつのは本当に早いものです。

そして今日10月1日から、いよいよ消費税率が10%に上がりました。

朝、昼ご飯をコンビニに買いに行ったのですが、この時はICOCAで買ったので、消費税率10%になった実感はありませんでした。午前中の診療が終って会議に行くのにタクシーに乗ったのですが、その時タクシーの運転手さんが「今日から消費税が上がったので、料金が高くなります。」と声をかけられ、実際料金を払う際に「10%になったんだ!」という実感を感じました。またガソリンスタンドでもレギュラー、ハイオクの料金掲示板の値段がやはり昨日と違って高い。ここでも消費税10%になったことを感じることになりました。

今日からの消費税率10%への引き上げ。日常の生活にどう影響が出てくるかとても心配ですし、不安が大きいです。そして私達、医療を提供する医師としては、医療や社会保障にどんな影響が出てくるかがとても心配するところです。

これまで進められてきた患者負担増で、すでに十分な医療を受けられなくなっている患者さんもいます。

京都府内の医療機関に実施したアンケートでは、経済的な理由で、医療機関を受診できなくなったケースもあり、3割の医療機関で、患者さんが治療を中断するケースを経験しているとのアンケート結果です。

治療中断となった事例の多くは、生活習慣病ですが、中には悪性腫瘍なども含まれています。アンケートに答えて下さった医療機関からの声としては、「薬が切れているはずの患者さんが受診されない。」「受診の回数を減らしてほしい。」「薬代の負担を減らしてほしい。」などと患者さんから言われることが多いと回答しています。また、「専門の医療機関に紹介や入院をすすめたが拒否された。」という声や「症状の重い初診の患者さんが増えた。」などと回答する医療機関も少なくありません。

このようにこれまででも、本当は必要な医療を経済的な理由で受けたくても受けられないといった実態があります。

このような状況に、さらなる追い打ちとなるのが今日からの消費税率10%への引き上げです。このことでさらに私たち国民の生活が追い込まれ、命が危険にさらされていくことは目に見えて明らかです。

そもそも、消費税増税は全て社会保障に充てるということで、社会保障と税の一体改革が成立しました。しかし、現実は社会保障制度の充実とは程遠く、給付削減・自己責任ばかりが推し進められてきました。

このように、社会保障の充実か、消費税の引き上げかの、この二者択一を迫る方式では社会保障の充実は到底望めません。今一度、社会保障を充実させるために必要な財源は無いのか?すべての税制に対して検討し直す必要があるのではないでしょうか

国が行わなければならない一番の政策は国民の命を守ることです。それは武器を持って国民を守ることではありません。国民の生活や健康を豊かにして支え守る。このことが出来ないのであれば、国を治める資格はありません。

社会保障費の削減ではなく、さらなる社会保障の充実に向けての政策を打ち出し、しっかりと予算を充てる。そしてそのことによって、雇用を増やし経済を良い方向に転じさせ、国民一人一人が豊かな生活を送ることが出来る。そんな社会にしていかなければならないと思います。

今、私の母は認知症が進んでいます。そんな母が小さな子供を見ているときの穏やかな優しい眼差し。そして母が見せる笑顔。時にはそんなに笑うかと思うほど、顔をクチャクチャにして笑う母。そんな母の笑顔が私は大好きです。今進んでいる社会がこれからも続くのなら、その笑顔が見れなくなってしまいます。

私が大好きな母の笑顔をいつまでも見続けていられる社会にしていきたいと思います。

自分の排便リズムを知ることが大切

もうすぐ9月が終わります。今日の空はとても涼しそうでしたが、気温は上がって少し蒸し暑かったです。また、台風も近づいてきているようです。

さて、季節の変わり目変わり目で、便の調子が悪くなることがあるようです。ここ最近便が詰まってしまって受診される患者さんが多い気がします。

便秘をしたことがなく、いつも快便の人には便秘で悩むということは全くわからないと思います。でも、便秘の方は「どうしてスッキリ出ないんだろう。」と日々悩んでおられます。そしてどうしたら便秘が治っていくのかいつも考えて悩んでいます。そして便秘にいいというものがあれば、いろんなものを試している方も多いと思います。

これまでも何回か快便になる秘訣に関して記事を載せてきました。言うのは簡単ですが、実行するのは難しい。わかっているけどなかなか上手くいかない、そんなに言うほど便秘は解消しないと思っている方も多いと思います。その通りだなあと思います。

渡邉医院ではまずは酸化マグネシウムを処方しています。酸化マグネシウムで具合よく出る方もいますが、上手くいかない患者さんもいます。柔らかいけど何回も何回もちょっとずつしか出ないという方もいます。

便の量を増やすポリフルという薬もあります。また少しお腹の動きを良くしてあげたほうがいいこともあり、大腸を刺激する下剤もあります。

どのお薬をどのように飲んだら具合よく出るか。医師と一緒に快便に向けて取り組んでいかなければならないと思います。それにはお薬を飲んだらどんなふうに出るのかを最初はこまめに医師に報告して欲しいです。また、医師もそれをしっかり聞いてその患者さん患者さんにあったベストな下剤やその量を決めていかなければならないと思います。

また、緩下剤を飲んで具合よく出るようになると、どうしても早く緩下剤を止めないといけないと思っている方もいます。そんなことはありません。便秘は具合よく出る習慣をつけることです、焦らずじっくり治していくことが必要です。少し極端ですが、患者さんには「便秘だった期間をかけて、便秘を治していきましょう。1年便秘だったら1年かけて、2年便秘だったら2年かけて治す。そんな気持ちで治していくと早く良くなりますよ。」と話しています。

さて、便秘の方で、必ず毎日便を出さなければならないと思っている方がいます。毎日便が出るように、下痢をしてでも下剤を飲んで出している方もいるようです。

下剤をたくさん飲んで下痢をして便を出すと、シャーと出るだけでスッキリ感がありません。「下痢をしているけれどまだまだスッキリ出ていないんだ。」と勘違いしてさらに下剤の量を増やして出そうとする方もいます。これはチョット間違っています。

そもそもだれもがみんな、毎日便を出さなければならないわけではありません。その人その人に便が出るリズムがあります。

以前にお話したことがありますが、食べたものが消化され、吸収され、便になるまで早くて12時間、ゆっくりで3日間です。今日食べたものが3日後に便となって出ることがあります。ですから、毎日便が出る人、1日おきに便が出る人、2かに1回便がでるというリズムの方もいます。

1日おきに、また2日に1回便が出る人も、その時に気持ちよくスッキリ出て、便がでない日はお腹が張ったり不愉快な症状がなければ、毎日便が出なくても快便と言うことです。ですからこの人たちは毎日便が出なくても便秘ではないので治療の必要はありません。

それに対して、毎日便が出ている人でも、スッキリ便が出ないで常にお腹が張ったり不愉快な症状がある人は、毎日便が出ていても、とても便の状態が悪い、快便ではないということです。毎日便が出ていても治療が必要になってきます。自分の排便のリズムを知ることもとても大切なことだと思います。

地域医療を崩壊させないために。

9月26日に厚生労働省が次のような内容を発表しました。その内容は、「過剰な」病床数を削減する事を目的に全国の公立・公的医療機関を対象に、再編・統合の必要性について「再検証」を行い、京都では、市立福知山病院大江分院、舞鶴赤十字病院、国保京丹波町病院、独立行政法人国立病院機構宇多野病院の4病院その対象にしました。そして京都の4病院を含む全国の424もの公立・公的病院等の名称の公表を行いました。厚生労働省は、自治体病院や日赤などの公的病院等1,455病院を対象に、2017年度の病床機能の報告データを基に、「診療実績」「似た実績のある病院が近隣に存在するかどうか」という「分析」を行い、このうち人口100万人以上の区域を除いた3割の424病院に対して、病床数の削減・変更や診療体制の見直しが必要であるとして病院名を公表しました。そして、来年の9月までに各病院に病床の削減や他の病院との再編・統合などの結論を出すように求めています。

「再検証」は、重症患者向けの「高度急性期」、「急性期」病院を対象に、がんや救急医療など9項目の診療の実績はどうか、競合する病院が「車で20分以内」の場所にあるかどうかで判断しています。

しかし、このような明確な根拠のない基準や、機械的な指標では、それぞれの病院がこれまで果たしてきた歴史的な役割、また、地域に提供してきた医療を全く考量していない内容です。「車で20分以内」という時間だけでの交通事情で判断していいのか。地域の住民がなぜその病院を選び受診しているのかの理由もなく単に時間で決めてしまっていいのでしょうか。

またその病院が担っている機能、例えば難病やリハビリなどの特別な医療をしている状況などがまったく考慮されていません。しかも、日夜、患者のいのちを支えている医師や看護師の慢性的な不足の状況や労働実態などもまったく無視をした、地域・患者と医療従事者の実態を顧みない「机上の空論」に他なりません。京都社会保障推進協議会が行った府内の病院への懇談では、医師や看護師などの人手不足が深刻であり、今国が進めている医療提供体制「改革」によって患者の医療を受ける権利が奪われつつあることが明らかになりました。今回の「再検証」は、厳しい医療提供体制の状況の中で、これまで積み重ねてきた地域医療を支える医療機関の努力を無にし、地域医療を崩壊させてしまうものになります。

今回の厚労省による患者・住民、医療従事者、医療関係者の意見や声を聴くことなく、一方的にこのような内容を発表したことは、患者や地域に混乱をもたらすもの以外なにものでもありません。

発表された京都の4病院をはじめは、それぞれの地域の病院今提供している医療は、患者・住民が今どんな医療を必要としているのか、地域住民の命を守るために何が必要なのかを考え築き上げてきたものです。一長一短で築き上げてきたものではありません。そういった努力の下で出来上がってきた医療提供体制です。また公的医療機関はやはり民間の医療機関と担う役割が違います。そういった意味でも、患者にとって本当にかけがえのない病院です。

入院の病床があるから医療費がかさむ、医療費を削減するには病床を減らす必要がある。民間の病床を減らすのには高いハードルがある。では公的医療機関の病床を削り、医療費を削減するために再編・統合する。こういった単純な考えで地域を支えてきた医療提供体制を壊してしまっていいのでしょうか?

住民の意思、病院と地域の歴史を無視して進める病床削減は、地域の医療を不幸にするだけです。国民の健康、命を守るためにしなければならない政策とは何かをもう一度しっかり考え直す必要が厚生労働省にはあると思います。

いつ肛門科を受診したらいいの?

やっぱり暑さ寒さは彼岸までという言葉があるように、一気に涼しくなってきまいたね。これから秋へと季節が進んでいきます。紅葉の季節に入っていきますね。また秋は食欲の秋。10月のレシピもホームページに紹介しています。またこちらの方もみて下さいね。

さて、患者さんの悩みに、「いつ肛門科を受診したらいいのだろう?」というのがあります。いつもこの質問をされた時にこたえる私の言葉が、「思い立ったが吉日。」です。

やっぱりもうそろそろ受診しようと思った時が一番だと思います。医療には「早期発見、早期治療」という言葉がありますが、肛門の良性疾患、内痔核や裂肛、そして痔瘻は基本的には悪性の病気ではありません。これらの病気で命に係わることはまずありません。肛門の病気に対しての治療の基本は、嫌な症状を取り除くということが目的です。ですから「これまで悩んできた嫌な症状をそろそろ取り除こうかな?治してしまおうかなあ?」と思った時が肛門科を受診する一番の時だと思います。それが例えば、痛みが強くなってきたとか、出血が多くなってきたとか、出血が頻繁に起きるようになったとか、受診のきっかけはいろいろあると思います。

肛門科を受診しようと思ってためらってしまう原因は何なんだろうと考えてみました。

恥ずかしいんから?怖いから?その人にとっていろんな原因があると思います。でもたぶん受診できない原因はこうかなあと思います。それは受診したら、必ず病気を治さなければならないと思ってしまうところにあるのではないでしょうか?

治すとなると、「長いこと痔を持っていたからきっと手術になってしまうんだろうなあ。」とか、「手術は痛いんだろうなあ。」。また、「手術になったら入院かなあ?何日入院しなければならないのかなあ?」とか、「その間仕事はどうしよう。仕事は休めるかなあ?」など、受診をすると考えただけで、病気以外に様々な不安が頭をよぎっていきます。そしてその不安が段々大きくなていってしまいます。そうすると「やっぱり今は手術できない。」、「仕事は今は休めない。」。そして、「やっぱり今は受診できない。」といった風に考えが言ってしまうのではないでしょうか?

でも、もう一度考えてみて下さい。例えば内痔核の場合、今まで出血や脱出などのいろんな症状があったのに、嫌な症状があったにも関わらず、今日まで我慢出来ていたではないですか。内痔核は悪性の病気ではありません。スッキリ治すのには手術が必要な内痔核でも、今すぐ手術をして治さなければならないというわけではありません。自分が治そうと思った時、納得した時に手術をすればいいと思います。

ですからまずは、今の病気の状態がどうなのかを知るために受診してみてはどうでしょうか?治すための受診ではなく。

今の自分の病気は何なのか、そしてその病気の状況はどうゆう状態なのか。そしてその治療方法はどういったものがあるのかを聞くだけでも十分だと思います。

意外と自分が考えているほど病状は悪化していない場合も多々あります。自分の病状をしっかり知っておくこと、このことがとても大切なことだと思います。そして治療に関しては「よし自分の病状は分かった。しっかり治してしまおう!」と思った時に治したらいいと思います。

私も内痔核とその治療をお話するときには、例えば手術が必要な患者さんには、最後はこう言っています。「一番大事なところは、内痔核は悪性の病気ではないところです。嫌な症状を取り除くのが内痔核の治療です。慌てることはありません。この際スッキリしてしまおうと思って、時間が取れたときにしっかり治したらいいですよ。」と。

時々、「手術が必要です。ほっておくと出血がひどくなったり、血栓が詰まってすごく痛くなってしまいますよ。直ぐに手術しましょう。」と言われることがあるようです。

不安を抱えながら受診してこのように言われてしまうと、ますます不安が高まり、冷静に判断できなくなってしまいます。こんな時は一端、「今日は自分の病気の状態が分かって、治療法が分かったので良かったです。手術に関してはもう一度考えて、治そうと思ったらお願いしたいと思います。」と、その場で直ぐに決めなくてもいいと思います。

自分がしっかりと病状を理解して、納得して手術を受けようと思った時は、直ぐに決めてもいいと思います。

でも慌てることもありません。例えば出血がひどくなったとしても、出血に対しては手術をしなくても出血を抑える方法はいろいろあります。

例えば痔核硬化療法や軟膏などを使うことで出血は治まることがあります。また血栓が詰まって腫れてしまって、痛みが強くても消炎鎮痛剤の座薬を使うなどして痛みを抑えることができます。内痔核を根本的に治すことが出来なくても出血や痛みなどの症状を軽減させることはできます。

そのうえで自分が治そうと思った時まで保存的にみていくことが出来ます。

渡邉医院を受診している患者さんの中にも、手術が必要な患者さんで、自分が治そうと思うまで軟膏を使っている方もいます。軟膏がなくなったら受診され、「今のところ軟膏を使っていると大丈夫です。」とおっしゃっています。私も「手術してスッキリ治そうと思ったら言ってくださいね。その時は手術しましょう。それまでに、出血がひどくなったり、痛みが出たときは直ぐに診せて下さいね。その症状をとる方法は手術以外にもありますからね。」と言っています。

医師側も、自分の考えを患者さんに押し付けるのではなく、患者さんが今何を望んでいるのかをしっかり聞いてあげられる、そして「待つ」ことができるそんな度量を持たなければいけないと思います。

術後の不安はどこから生まれるのか。

9月ももう後1週間で終わってしまいますね。一日一日ががどんどん過ぎていくという感じです。一気に涼しくもなってきました。「暑さ寒さも彼岸まで。」とはよく言ったものですね。

さて、肛門の手術をして患者さんが一番気になるのが、具合よく治っていっているかどうかだと思います。

肛門の手術ではどうしても傷の治り具合が実際に患者さん本人が見えないというところに不安になる一番の原因があると思います。

例えば怪我をした場合、実際に怪我をした傷の具合をみることが出来ます。どの程度の傷なのか、出血の状況はどうかなど、実際に自分の目で見て確認することが出来ます。見ることさえできれば、これまでの経験が生かすことが出来ます。このくらいの出血なら、圧迫して置いたら自然に止まるだろうとか、この出血はこのままほっておくことはできない。病院に行かなければと自分自身で的確に判断してそれの基づいて対応をすることが出来ます。

また、傷の具合をみることが出来ると、「昨日よりは良くなってきた。」とか、具合が悪い場合も「少し化膿してきたかな?病院に行かなければいけないかなあ。」と判断することが出来ます。また傷を少し擦ってしまって、痛みがあっても、「傷を擦って少し痛くて、出血したけど、大丈夫だ!」の様に、見えるところに傷があると、これまでの経験が生かすことが出来て、適切な判断が出来ます。また、傷の治りの経過を診ることができるので安心感もあります。

それに対して肛門の手術は自分で傷をみることが出来ません。ここが大きな違いで、患者さんが具合よく治っていっているのか、経過が順調なのかが不安になる一番の原因だと思います。

また、通常の怪我や傷の場合は、なるべく触らないように、ガーゼを当てたり、包帯を巻いたり、バンドエイドを貼ったりして傷を保護しながら治していきます。誰も毎日怪我を擦って治す人はいません。擦ると痛みが出るのと、出血することを分かっているからです。でも肛門の手術でできる傷は違います。どうしても便が出る部分です。毎日使いながら治していかなければなりません。また歩いたり座ったり、どうしても傷を安静にして治していくことはできません。

肛門の手術をして患者さんが治ってきたと実感できるのは、排便時の痛みが楽になったとか、排便時の出血がなくなったとか、浸出液などがなくなり汚れなくなってきたなど、自分が感じる症状がとれることで「治ってきた!」と実感できます。

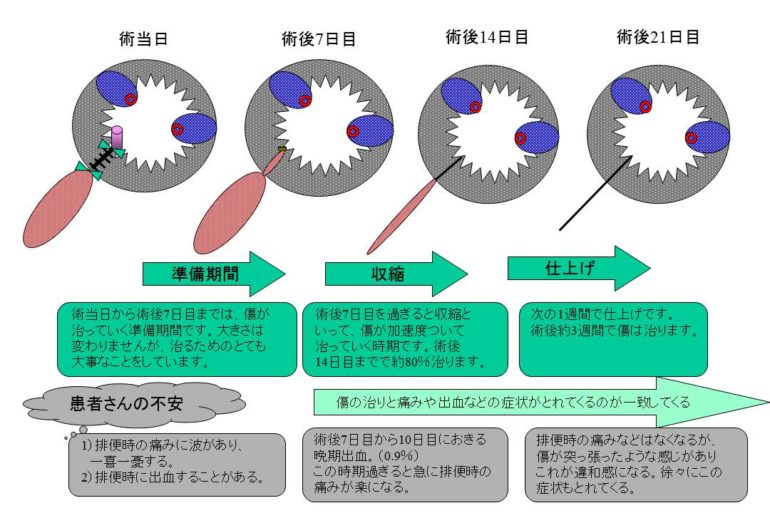

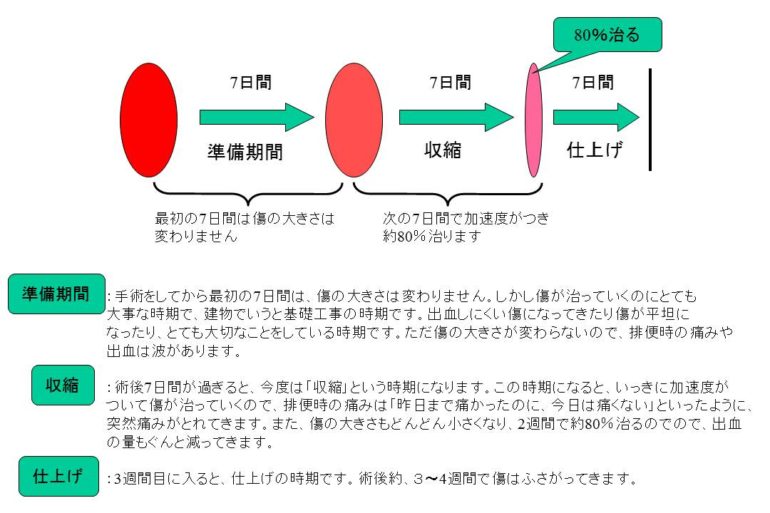

肛門の手術をすると、実際の傷の治りと、患者さんが治ってきたと実感できる排便時の痛みや出血などが減るといった症状が最初は一致しないところで患者さんは不安になっていきます。

例えば内痔核に対して痔核根治術を行った場合は、どうしても手術を施行した後、7~10日間は排便時の痛みがあります。7~10日が過ぎると、排便時の痛みが突然スッと楽になってきます。術後7~10日間の間は傷が治っていく準備をしている期間です。とても傷の治りにとっては大切なことをしているのですが、患者さんの感じる痛みにはさがなく、日に日に痛みが楽になっていくといった感じがありません。傷はちゃんと治っているのですが、痛みなどの感じる症状が楽にならない。このギャップが患者さんを不安にしていきます。

このギャップを埋めるのが医師や看護師などのスタッフが担う大切な役割です。そして、その時に傷の治りや患者さんの感じる不安や痛みの取れ具合などをしるデーターが患者さんにお願いしているアンケートです。このアンケートをもとに患者さんがどのようなことが不安なのか、心配なのかを知ることが出来ます。また、手術の傷の治りと患者さんの痛みや出血などの症状が良くなっていく過程が解ります。そしてその患者さんの症状と、傷が治っていく過程がピッタリ合っています。

手術をして7~10日間は傷が治っていく準備をしている「準備」期間です。

とても大切なことをしているのですが傷の大きさは術の傷とほとんど変わりません。ですから排便時の痛みなどはあまりかわりません。排便時の痛みがあったり、今日は少し楽かなあとおもったら次の日は痛かったなどどうしても波があります。しかし、そういった準備期間が終わって10日を過ぎてくると次は「収縮」と言って一気に傷が治っていく時期に入ります。術後7~10日を過ぎると一気に傷が小さくなり、つぎの1週間で約80%治っていきます。このように準備期間が終わると一気に傷が治っていくので、痛みも急にスッと楽になります。そして次の1週間で仕上げ。手術をして3~4週間で治っていきます。術後7~10かを過ぎると傷の治りと患者さんが感じる痛みや出血など治ってきたという実感が一致するようになります。

このように患者さんが見えない傷、これまでの経験が生かすことが出来ない肛門の傷やその治り方については、患者さんが不安を感じる前に前にと先手をうってお話してあげることが大切です。いつになったら痛みがとれるのか、どういった風に痛みが取れていくのかなどの傷の治りの関してその都度その都度話をしていくことで、患者さんの不安を鶏のどくことが出来、痛みがあっても出血があっても安心して過ごすことが出来ると思います。

患者さんも、自分の感じる不安は、しっかり医師や看護師などのスタッフに遠慮なく聞くことで、術後の経過は良好になっていくと思います。