裂肛根治術における男性と女性との違い

2月に入って初めての日曜日。朝は寒さが厳しかったですが、昼間は寒さが緩み過ごしやすくなりました。朝、防寒対策をして出かけましたが、そのままだと少し暑さを感じます。

京都は大事な大事な市長選挙です。京都市にお住いの方は、選挙に是非行って投票してきて下さいね。

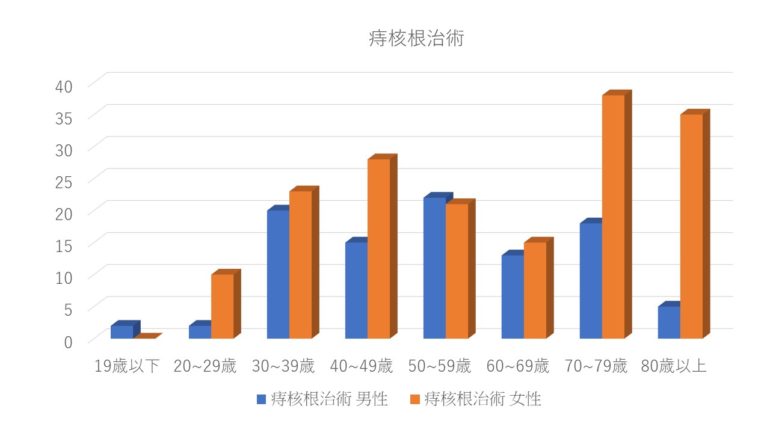

前回は内痔核に対して外科的治療を行った患者さんの男性と女性との違いについてお話しました。今回は裂肛に対して手術を行った患者さんで、男性と女性との違いについてお話します。

裂肛根治術の総数と男女差

これまで渡邉医院で裂肛根治術を行った患者さんの総数は1940件です。そのうち男性は724件に対して、女性は1216件と圧倒的に女性の患者さんに多い傾向にあります。裂肛そのものが女性に多い傾向があるので、手術を行う患者さんの件数が男性より多いのは当然かと思います。やはり裂肛の原因となるのは便秘などの排便習慣です。男性に比べ、女性では便秘が多い傾向にあります。これはダイエットなども原因になることがありますが、やはり女性特有のホルモンによる要因が大きいと思います。

女性に便秘が多い理由、「黄体ホルモン」

女性に便秘が多い理由の一つに女性ホルモンである「黄体ホルモン」が便秘に関わっています。黄体ホルモンは大腸の蠕動運動を抑制する働きがあり、排卵から月経がはじまるまでの期間や妊娠後は黄体ホルモンの分泌が多くなります。そのため、この期間、便秘が起きやすくなります。こういったことも女性に便秘が多く、そのため裂肛になる傾向が男性より多くなります。

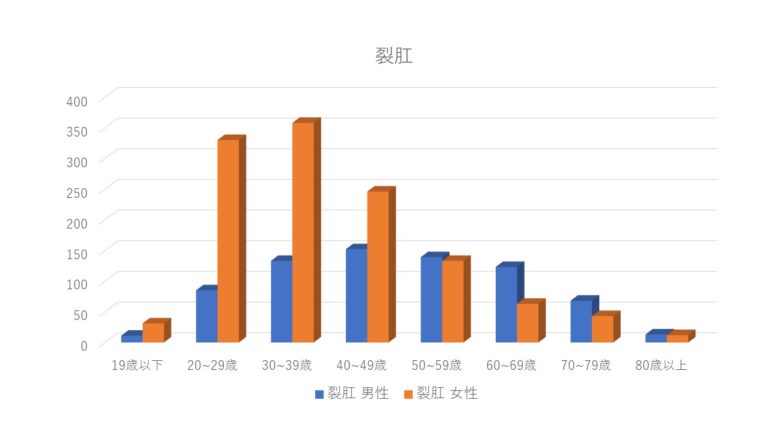

裂肛に対して裂肛根治術を行った女性の年齢別の件数をみてみると、やはり20歳代から30歳代にピークがあり、その後件数は減少していきます。20歳代30歳代はやはり便秘が原因になることが多いと思います。また30歳代は妊娠出産に際してどうしても便の調子が悪くなる傾向があります。これは妊娠中は黄体ホルモンの分泌が続き、出産まで子宮内膜を維持することにあります。こういったことからも、この年代での手術件数が多くなる傾向があるのだと思います。また黄体ホルモンは50歳ごろに急に分泌が低下して「閉経」が起きます。このことによって、黄体ホルモンによる便秘が軽減されることが50歳代以降、裂肛根治術の件数が減っていく理由かなあと思います。

括約筋の緊張の程度の変化

また高齢になるにしたがって括約筋の緊張が若年者と比較して少なくなることも裂肛の減少につながるのかなあと思います。ただ、どうしても高齢になるにしたがって大腸の動きなどが悪くなり黄体ホルモンによる影響以外での便秘の要因が出てきます。やはり、裂肛の原因となる便秘の解消が必要だと思います。

男性の裂肛のピークは40歳代から50歳代

男性の年齢別裂肛根治術の件数をみてみると、女性と比較して手術件数はグッと少ないですが、40歳代から50歳代にピークを認めます。女性と比較すると、約10歳年齢が高い傾向があります。このことは、やはり40歳代から50歳代の時期は、仕事をバリバリ行い、責任のある立場になることが多いと思います。そういったストレスなどが原因で便秘や下痢などの排便障害を起こし裂肛が増える可能性もあります。

裂肛に関しては、便秘などの排便障害が原因となります。男性と女性の間での便秘の原因の違いによって、裂肛の発生頻度、発生する年齢層に違いが出てくるのだと思います。

内痔核に対して外科的治療の男性と女性との違い

ようやく長かった1月が終わり2月になりました。これからはあっという間に時間が経過していくのだろうなあと思います。

新型コロナウイルスの流行がとても気になるところですが、手洗いうがいなど従来の対策をしっかり行って、適切に対応していきたいものです。

さて、今回は肛門の病気に関してはやはり男性と女性とでは違いがあります。内痔核でもその性状が男性と女性とではやはり違います。この内痔核の違いによって治療方法も違ってきます。そこで、今回は私が京都に帰ってきてから今日まで手術をしてきた患者について男性と女性との違いに関して検討してみました。

その第一弾として内痔核についてお話してご報告したいと思います。

内痔核に対しての外科的治療総数

これまでに内痔核に対して痔核根治術やジオンによる四段階注射法による痔核硬化療法(ALTA療法)を行った患者さんの総数は8458件です。男性は4422件、女性は4036件と男女差はあまりありませんでした。

痔核根治術、ALTA療法の男性と女性との違い

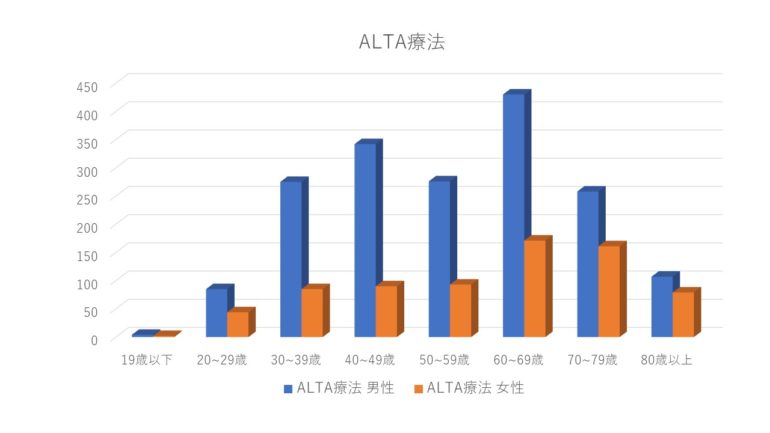

痔核根治術を行った件数は、男性では2645件に対して、女性では3311件と痔核根治術では女性の方が男性より多い傾向にありました。これに対してALTA療法は男性が1777件に対して女性では725件と、ALTA療法では男性の方が女性より多い傾向にありました。

やはりこのことは男性と女性では脱出してくる内痔核の性状が異なることが要因と思います。このことは男性と女性とでは内痔核の発生にちがいがあることにもつながるのかなあと思います。また男性と女性では解剖学的にも異なります。こういった男性と女性の差が内痔核の性状に違いが出て、さらにはその治療方法にも違いが出てくるのだと思います。

例えば内痔核に対してALTA療法の適応となる内痔核はどちらかと言うと静脈瘤型の内痔核が適応となります。外痔核成分や皮垂が大きく伴っている場合はALTA療法の適応になりません。症状でいうと、排便時の内痔核の脱出がありますが、しかも出血が伴う内痔核が適応となる傾向があります。男性の内痔核を診てみると、やはり静脈瘤としての内痔核が多い傾向にあります。

これに対して女性の内痔核では、皮垂を伴ったり、外痔核成分の多い内痔核であったり、粘膜脱型の場合が多い傾向にあります。あまり出血という症状はなく、脱出や痛みを伴うことが多いようです。また女性の内痔核を診てみると、肛門上皮部分の外痔核成分が多い内痔核が多い印象があります。肛門上皮の部分は痛みが伴います。こういった内痔核にはALTA療法の適応はありません。また粘膜の脱出とそれに伴った連続した皮垂が合併している症例が多い傾向もあります。

こういったことから男性ではALTA療法が、女性では痔核根治術が多い要因となると思います。こういったことからも男性と女性の内痔核の発生原因や発生の違いを検討する必要があると思います。

痔核根治術の年齢別による違い

次に痔核根治術を施行した患者さんの年齢別件数をみてみます。

男性では50歳代をピークにして増加、減少しています。これに対して女性では30歳代をピークに年齢と共に徐々に減少しています。この差は何だろうと考えてみました。内痔核ができる一番の原因は排便時の怒責の強さです。排便の時にグッと頑張っている時間が長いことが原因になります。そうするとやはり便秘などの排便障害が原因になります。男性の場合は50歳代、仕事をバリバリする時期、そして責任が出てくるころ、ストレスなどで便秘や下痢など排便の状態が悪くなるのではないかと思います。これに対して女性の場合は、30歳代と言うと妊娠出産が多い時期に一致します。また若い人はダイエットなどで排便の状態が悪くなるなどが内痔核の発生や症状の増悪につながるのではないかと思います。この差が男性、女性のそれぞれのピークの要因ではないかと思います。

ALTA療法の年齢別による違い

ALTA療法では男性では50歳代がやや減少する傾向がありますが、60歳代をピークに増加してそれ以降減少しています。痔核根治術よりも10歳ほど年齢が高くピークを認めます。

女性の場合は、もともとALTA療法の件数は少ないですが、60歳代をピークにしています。また、50歳代までは各年代にあまり差はありません。このことは高齢になると皮垂を伴わない粘膜脱型の内痔核が見られることがあります。粘膜脱型で、皮垂を伴わない場合もALTA療法が効く傾向があります。こういった女性でも年齢によって内痔核の性状が異なることがあり、これによって治療法に差が出てきます。

今後さらに、男性と女性とで内痔核の性状が異なる原因は何か、発生の仕方に差があるのか、また解剖学的要因が内痔核の性状に差が出てくるのかなど検討していく必要があると思います。

「ほんのり春の気配。2月の献立」のレシピを紹介します。

1月ももう数日で終わりますね。いよいよ2月!

個人的な話になりますが、私の誕生日は2月です。そして60歳になります。なんと還暦を迎えます。京都に帰ってきた時はまだ34歳。若い!

気持ちだけはまだまだ今でもその頃のままの気持ちでいます。でもその頃の写真と今を比べるとやはり全然違う。本当に若い。何かあっという間の26年だったように感じます。

でも京都に帰ってきたころを振り返ってみると、やっぱり今の方が手術など診察、診断、治療に関してはかなり進歩しています。祖父、父の歴史の上でさらに渡邉医院は進化してきていると確信しています。渡邉医院も90年、私も60歳。今年はさらなる進化に向けて頑張っていきたいと思います。

そんな思いで、2月を迎えようとしています。

さて、今回は「ほんのり春の気配」ということで、2月のレシピを紹介してきました。今回はそれの総まとめで、2月の献立を紹介します。「セリと長芋の柚子和え」のレシピを加えて紹介しますね。

献立は、「白身魚のわかめ蒸し」、「セリと長芋の柚子和え」、「牛乳茶碗蒸し」、「カリフラワーのパン粉がけ」、「カリフラワーのムース」そして「ご飯」の全6品です。

是非作ってみて下さいね!

「2月の献立」

・白身魚のわかめ蒸し・セリと長芋の柚子和え・牛乳茶碗蒸し・カリフラワーのパン粉がけ・カリフラワーのムース・ご飯

1人分 約650kcal、たんぱく質 40g、食物繊維 13g

「セリと長芋の柚子和え」

セリ 1把

長芋 5cm

めんつゆ 大さじ1

ゆずのしぼり汁 小さじ1

ゆずの皮 適宜

「作り方」

- ①セリはさっとゆでてざるにあげ、3cmの長さに切る。

- ②長芋は短冊切りにする。

- ③柚子の外側の黄色い部分を千切りにする。

- ④全てを和える。

- 「管理栄養士さんから一言」

-

セリ

セリは食物繊維、カロテン、ビタミンC、カリウム、鉄など様々な栄養素が豊富で免疫力・便通・血糖・骨や血液にも作用し、独特の香りにも鎮静効果などを持つ春の七草の1種です。また、生薬として食欲増進、解熱、神経痛などに使われるそうです。

渡邉医院の2019年手術統計とその傾向(痔瘻編)

今日は1月最後の日曜日。1月も後1週間やっと1月が終わります。2月に入るとあっという間に時間が過ぎていくと思います。先日、近畿肛門疾患懇談会の世話人会の新年会があり出席してきました。肛門疾患専門の世話人の先生方とお話ができ、有意義な一時を過ごすことができました。京都でも京都の肛門科のレベルアップのための勉強会が立ち上げられればいいなあと感じました。

さて、今回は渡邉医院の2019年の手術統計とその傾向として最後の痔瘻に関して報告したいと思います。

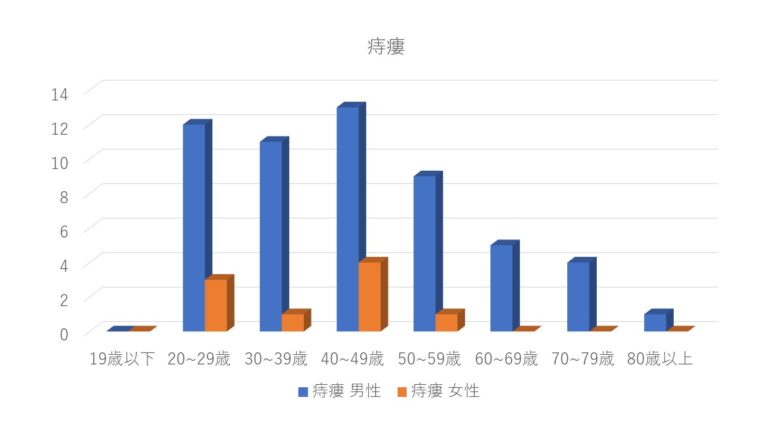

痔瘻の手術件数

2019年の痔瘻根治術の手術件数は64件。男性55件(85.9%)、女性9件(14.1%)と圧倒的に男性に多く、女性の約6倍でした。やはり痔瘻は男性に多く発生します。

痔瘻の原因は肛門腺の感染から肛門周囲膿瘍へと広がり、切開排膿を行ったり、自然に自壊して膿が出るところから始まります。原因となったところと膿が出た部分との間に瘻管が出来ます。再度感染を起こしても膿が体に広がらないように硬い瘻管ができ、その瘻管を通って膿が出るようにしてくれます。

でも、膿が出たり治まったりするのが嫌な症状になります。こういった症状が出た場合、痔瘻となります。痔瘻になるとスッキリ治すには痔瘻根治術が必要になります。

痔瘻が男性に多い理由

痔瘻になる場合は、下痢などで肛門腺に細菌感染を起こすところから始まります。そしてどちらかと言うと、肛門の締まりが強い人、括約筋の緊張が強い人に起きやすい傾向があります。したがって、男性と女性を比べると、男性の方が括約筋の緊張が女性より強い傾向があるため、男性に痔瘻が発生する割合が高い傾向があります。

ただ、痔瘻は肛門腺の感染だけでおきるわけではありません。裂肛が原因で、裂肛に細菌感染を起こし、そこから肛門周囲膿瘍になり、痔瘻へと進展していくこともあります。したがって、裂肛の頻度が高い女性にも裂肛が原因での痔瘻が起きる可能性があります。また、潰瘍性大腸炎やクローン病の肛門病変として痔瘻を認めることもあります。ただ、多くの場合が肛門腺の細菌感染で発生するので、男性に多いことになります。

また肛門腺は男性により発達していると言われます。動物などが縄張りを示すためにマーキングをしますが、肛門腺もこのマーキングの役割をしているとしているものもあり、男性に発達していると言われることもあります。

年齢別手術件数

次に年齢別の手術件数をみてみます。

年齢別にみてみると男性では20歳代から40歳代にピークがあり、その後は段々減少しています。また、この傾向は女性でも認められます。このことも若年者の方が肛門の括約筋の緊張が強く痔瘻になりやすいことを示していると思います。また、裂肛も若年者に多いため、こういったこともあり、痔瘻は若い世代に多い傾向があります。

ある程度年齢をいってから痔瘻根治術をおこなう方も、若いころに肛門周囲膿瘍になって痔瘻になった。特に症状がなかったので、今までそのままにしていた。症状がでてきたのと、この際しっかり治してしまおうと手術をされる方もいます。

さて、以前もブログで紹介しましたが、肛門周囲膿瘍になったら必ず痔瘻になるわけではありません。肛門周囲膿瘍で切開して排膿した後、約70%の方はその後なんの症状もありません。肛門周囲膿瘍になったら、必ず痔瘻になって痔瘻根治術をしなければならないではありません。

また排膿があって嫌な症状ですが、考え方を変えてみると、炎症を起こして膿が出来ても体に広がらないように体の外に出してくれている。ちゃんと瘻管によって膿が広がらないようにしてくれていると考えると、自分が自分の体を守るために作った瘻管が機能しているということです。

膿が出ている間は痔瘻は悪くなっていきません。慌てることなく、でもしっかり痔瘻は治していきましょう。

渡邉医院の2019年手術統計とその傾向(裂肛編)

昨日と今日、1月なのに冬とは思えないほど、なんとなく温かく感じます。

皆さんはどう感じられているでしょうか?

この暖かさ、地球温暖化の影響でしょうか?このままだと日本の四季がなくなってしまうのではないかと心配してしまいます。

さて前回は内痔核の手術統計とその傾向について報告しました。今回は2019年の1年間、裂肛に対して行った裂肛根治術について統計と傾向についてお話します。

裂肛の手術件数

2019年の1年間に裂肛に対して裂肛根治術を行った件数は43件です。男性は17例39.5%、女性は26例60.5%と女性が圧倒的に多いです。やはり、裂肛は便秘などの排便の状態が悪いことで起きます。特に便秘が原因となることが多いです。

裂肛は女性に多い

男性と女性を比較すると、やはり女性の方に便秘が多い傾向があります。これはダイエットも原因になることがありますが、やはりホルモンによる要因が大きいと思います。女性に便秘が多い理由の一つに女性ホルモンである「黄体ホルモン」が便秘に関わっています。黄体ホルモンは大腸の蠕動運動を抑制する働きがあります。ですから、排卵から月経がはじまるまでの期間や妊娠後は黄体ホルモンの分泌が多くなります。そのため、この期間、便秘が起きやすくなります。

こういったことが女性に裂肛が多い原因となります。

年齢別手術件数

次に年齢別の手術件数をみてみます。男性では30歳代から70歳代までほぼ同じ件数です。男性で仕事をバリバリ行っている現役世代では、やはり仕事などのストレスなどによる便秘などの排便障害が原因となっているのかなあと思います。また裂肛は便秘だけでなく、下痢でも起きます。ストレスなどで下痢をすることが多い方も裂肛になります。また、70歳代にも裂肛を認めるのは、やはり男女とも高齢になると便秘になる方がいます。食事の量が減ったり、水分の摂取が少なくなったり。また大腸の動きそのものも弱くなってくることで便秘になるのかなあと思います。ただ、年齢と共にやはり括約筋の緊張も柔らかくなってきます。肛門の括約筋の緊張が強いと裂肛になりやすいこともあり、男性も女性も高齢になると裂肛の手術が少なくなるのだと思います。

男性と比較して女性ではやはり、30歳代をピークに裂肛根治術が多くなっています。先ほどの女性に便秘が多くなる原因の黄体ホルモンの関係やダイエットなども要因となるのではないかと思います。20歳代から40歳代にかけては妊娠出産と言う時期があります。こういったことからも、この年代に裂肛根治術を行う件数が多いのだと思います。

やはり裂肛の原因は便秘などの排便障害が原因となります。そういった便秘になる社会的要因やホルモンなどの体に関わる要因などが多い時期に裂肛になり手術となるケースが多いのだと思います。

次回は痔瘻について報告しますね。

渡邉医院の2019年手術統計とその傾向(内痔核編)

1月はやっぱり長く感じます。お正月は、もうずっと前のことの様に感じます。まだまだ1月も三分の一残っています。今日は少し寒く感じましたが、今年の冬はやはり暖冬ですね。スキー場は雪がなく、本当に困ってられると思います。

今回から3回に分けて、去年1年間の手術の統計と傾向についてお話したいと思います。

2019年の1年間で渡邉医院で手術した件数は753件です。平均すると一月で63件の手術をしていることになります。

今回はその中で、三大肛門疾患である内痔核、裂肛、痔瘻について手術件数や男女差、年齢差について調べてみましたので報告します。

まずは内痔核です。内痔核に対して外科的治療を行ったのが398件でした。男性は198件、女性は190件と内痔核に対して外科的治療を行った件数は男性と女性では差はありませんでした。さらに内痔核に関しては、痔核根治術を行った患者さんと、ジオンという痔核硬化剤で四段階注射法と言う方法で痔核硬化療法(ALTA療法)を行った患者さんにわけてお話します。

痔核根治術では、総件数が267件で男性は97件(36.3%)に対して女性は170件(63.7%)と痔核根治術では女性が多い傾向にありました。

これに対してALTA療法では、男性が101件(77.1%)に対して女性が30件(22.9%)とALTA療法では男性の方が多い傾向にありました。

この男女差に関しては以前、日本大腸肛門病学会でも報告した時と同じ傾向でかわりはありません。この傾向を見ると、男性の内痔核は、静脈瘤型の内痔核が多く、また皮垂などを含めた外痔核成分が少ない内痔核の患者さんが多いことが解ります。これに対して女性の場合は、静脈瘤というよりは、皮垂などを含め粘膜部分と外痔核部分の成分が多く、ALTA療法では治らない内痔核である患者さんが多いということになります。したがって、男性と女性では内痔核の発生の仕方に関して違いがあるのかもしれません。男性と女性との解剖学的な違いが要因かもしれません。

また痔核根治術で年齢別に件数をみてみると、男性では30歳から60歳にかけて一つの山としてピークがあるのに対して、女性の場合は30歳から60歳にかけて男性と同様に一つのヤマとしてピークがありますが、もう一つ70歳から80歳以上にもう一つ大きな山があり、二峰性になっています。これは女性の70歳以上では内痔核の性状が静脈瘤型ではなく粘膜脱型になるからではないかと思います。

ALTA療法では、痔核根治術と同様に30歳から徐々に増え、50歳代で少し減少しますが、60歳代をピークに減少していきます。これに対して女性では、40歳代から70歳代にかけて微増で、ほぼ同件数でした。

こういったことからも男性と女性での内痔核の性状の違いや年齢によっての内痔核の性状の変化などがあると思います。例えば、男性の場合はやはり静脈瘤としての内痔核が多く、年齢と共に粘膜型へと変化していく。女性の場合は静脈瘤型と言うよりは、粘膜型であったり、皮垂や外痔核成分の腫脹が占める割合が多い内痔核でALTA療法ではなく、痔核根治術になってしまう。こういった内痔核の性状、発生の違いなどを今後男女間で検討していく必要があると思います。次回は裂肛に関して報告します。

「白身魚のわかめ蒸し」のレシピを紹介します。

今回は「白身魚のわかめ蒸し」のレシピを紹介します。

レシピを紹介する前に少し便秘についてお話したいと思います。

寒い時期に便が硬くなって出にくくなる患者さんがいます。この寒い時期、外は乾燥していますし、建物の中も暖房していて乾燥しています。夏と同様に体の外にどんどん水分が出ていってしまいます。夏は暑いし、汗もかく。水分がしっかり摂れて夏場は便の調子が良かったのに、寒くなったら出ないの原因はここにあります。この寒い時期もなかなか摂り難いのですが、夏と同じように水分を摂る必要があります。

また気持ちよく便が出るには、水分だけでなく、便の量も大事です。大腸の中にちょっとしか便がないと大腸を動かしてくれません。ある程度の量があると、便そのものが大腸を刺激して動きを良くしてくれます。また直腸にしっかり便が来ると、便がしたいという便意がしっかり出ます。そしてその便が出ることでスッキリ感もあります。

ただ、たくさん食べましょうではありません。同じ量の食事を摂っていても、柔らかくて消化のいいものを食べると、消化され吸収され便の量は少なくなってしまいます。時々便秘の人が「私は便秘なので、柔らかくて消化の良いものを食べています。」という方がいます。これでは反対に便は出なくなってしまいます。消化も吸収もされずに便となって出てくる食物繊維のものが十分あると、そこに水分が十分に行くと、量のある柔らかい便になります。やはり食物繊維を摂ることもも重要です。

でも、食物繊維と言っても、生野菜は量があっても繊維の量は少ないです。

今日紹介するような、わかめなどの海藻類やキノコ類の方が繊維は摂ることが出来ます。ですから便秘のことを考えると、「生野菜のサラダ」よりは「海藻とキノコのサラダ」の方がいいです。

ではそろそろ「白身魚のわかめ蒸し」のレシピを紹介しますね。

「白身魚のわかめ蒸し」

1人分 約150kcal、たんぱく質 16g、食物繊維 9g

材料(2人分)

白身魚 2切れ

(鯛、タラ、カレイなど)

生わかめ 200g

(塩蔵や乾燥でも可)

長ねぎ 8cm

生姜 1かけ

ごま油 大さじ1

酒 大さじ1

ゆず

ポン酢をつけて食べる

作り方

- ①魚に塩をして10分置き、水気を取る。

- ②生わかめはさっとゆで、3cmの長さに切る。

- ③長ねぎ、生姜は千切りにする。

- ④アルミホイルに②①③に順にのせ、酒をかけて水が入らないようにしっかり閉じて包む。

- ⑤フライパンに2cm程湯を沸かし④を入れてふたをし10分蒸す。

*④で皿に入れラップをして電子レンジでチンしても作れます。

管理栄養士さんから一言

わかめ

食物繊維がたくさんあります。ぬるぬるしている水溶性食物繊維と水に溶けない不溶性食物繊維の両方を持ち、良質のミネラルも豊富に含んでいます。

ヨウ素の過剰症をさけるため継続的なとり過ぎは避けましょう。

「鉄火味噌」のレシピを紹介します。

今回は「鉄火味噌」のレシピを紹介します。

「鉄火味噌」。私は初めて聞いた名前です。鉄火というと鉄火巻を直ぐに思い浮かべます。

鉄火は真っ赤に熱した鉄を示す言葉で、マグロの赤身の赤さをこの鉄火に例えてつけられたという説があるそうです。

では鉄火味噌の鉄火って何なんだろうと調べてみました。

「鉄火」という名前を料理に付けたのはこの「鉄火味噌」が一番最初だったそうです。「鉄火味噌」は豆味噌料理で、色が赤く、辛味があったことから「鉄火」という言葉が付けられたそうです。赤い色、辛味があって食べると体が温かくなる。といったところから真っ赤に熱せられた鉄を指す「鉄火」がつけられたのかなあと思います。

「鉄火味噌」を調べてみると、みじん切りのごぼうや生姜などの根菜を胡麻で炒めて赤みそやみりんなどの調味料を加え、そこに炒り大豆を加えて練り上げた、おかずになる味噌。

滋養豊富で体を温める働きがある。これから2月になって寒さが深まる時期には体が温まりいいですね。

きっとアツアツの白ご飯の上にのせてたべたり、おにぎりの具にするのもいいかもしれません。また、お豆腐にのせてもいいかもしれませんね。お酒の肴にもなるかもしれませんね。

節分の豆撒きで使った豆で作るのもいいですね。

それでは「鉄火味噌」のレシピを紹介します。

「鉄火味噌」

全体量 1200kcal、たんぱく質 60g、食物繊維 38g、食塩相当量 14g

材料(作りやすい量)

煎り大豆 100g

ごぼう 1本

ごま油 大さじ1

赤味噌 120g

砂糖 60g

酒 大さじ2

みりん 大さじ2

水 大さじ4

作り方

- ①ごぼうを短い千切りにする。

- ②フライパンにごま油を入れ①を炒め、火が通ったら残りのすべての材料を入れとろみがつくまで炒める。

- 管理栄養士さんから一言

-

鉄火味噌

「鉄火〇〇」の料理名の最初とも言われています。

豆味噌・大豆を使うことは共通していますが根菜の種類や仕上がりの状態などいろいろあります。

栄養豊富で大日本帝国のレシピ集にのっていたり、マクロビオティック(玄米菜食)の代表的な食養料理だそうです。

節分の豆が残ったら作ってみてはいかがでしょうか。

「牛乳茶碗蒸し」のレシピを紹介します。

今日は「牛乳茶碗蒸し」のレシピを紹介します。

さて、「茶碗蒸し」と聞くといつも頭の中に「プリン」が浮かび上がってきます。私が小さかった頃、プリンの味をを想像するとなぜか茶碗蒸しの味が頭に浮かんできたりしていました。味は違うし、茶碗蒸しの中にはいろんな具が入っているのに対して、プリンには何も入っていない。私が知らないだけで、プリンにも何かぐが入っているプリンもあるのでしょうか?でもプリント茶碗蒸し見た目はなんとなく似ています。そこでチョット、プリンと茶碗蒸しの違いを調べてみました。

調べてみると、プリンも茶碗蒸しも同じ原理で作られています。その原理は、「卵を熱で固める」ということです。そして、プリンと茶碗蒸しの違いは、プリンの原材料がミルク、茶碗蒸しは出し汁という違いだけです。熱の加え方が少し違うようです。プリンは高い温度で蒸し焼きにするのに対して、茶碗蒸しは蒸気で蒸す。こんな違いがあるようです。

そうすると、今回紹介する「牛乳茶碗蒸し」はプリンの原材料で作る茶碗蒸しになるということでしょうか。

今回のレシピの材料は、卵、牛乳、酒、塩となっています。具は鶏ミンチと細ネギ。酒、塩を洋酒、砂糖に変えたらプリン?などなど頭の中でプリンと茶碗蒸しがグルグル回っています。

このあたりで今回のレシピ、「牛乳茶碗蒸し」のレシピを紹介しますね。

「牛乳茶碗蒸し」

1人分 約120kcal、たんぱく質 12g

材料(2人分)

★卵 1個

★牛乳 2/3カップ

★酒 小さじ1

★塩 1g

◇鶏ミンチ 60g

◇細ねぎ 1本

◇酒 大さじ1

◇塩・胡椒 少々

作り方

①◇を混ぜて2等分し丸めて器に入れる。

②★を混ぜて、濾し、①に入れる。

③フライパンに湯を沸かし②を入れふたをして、

強火2分弱火にして10分蒸す。

*牛乳を使うことで減塩効果があり、肉団子を入れることでだしがなくてもおいしく作れます。

管理栄養士さんから一言

蒸しもの

蒸し器がなくてもフライパンに器の1/3くらいのお湯を入れ、

水がなくならないように注意すれば簡単にできます。

野菜などはざるに入れて蒸すとゆでるよりも栄養成分の流出が少なく

短時間でできます。

「カリフラワーのレシピ」を紹介します。

1月6日から仕事始め。まだ仕事を始めてから約2週間。いつも感じることですが、1月はとっても長く感じます。

年末年始のお休みが終って、2週間そろそろ疲れが出始める頃ですね。チョット一休みも必要かもしれません。でもそう言ってもいられないのが受験生だと思います。明日の18日、19日とセンター試験があります。体に気を付けて頑張って下さいね。後から紹介しますが、カリフラワーはビタミンCが豊富に含まれていて風邪予防にもなるそうですよ。

以前、私はカリフラワーとブロッコリーの関係はグリーンアスパラとホワイトアスパラの関係と同じかなあと思っていました。

グリーンアスパラとホワイトアスパラとの違いは、品種の違いではなく、栽培方法が違うだけです。グリーンアスパラは日光に当たり、葉緑素が多くつくられるため緑色の色が付き、これに対してホワイトアスパラは芽がでる春先に土を盛り目を日光に当てることなく育てるので白くなる。この違いです。カリフラワーとブロッコリーもこの関係かなあと思っていたら違っていました。

ブロッコリーもカリフラワーもアブラナ科の植物で、キャベツの仲間だそうです。ブロッコリーの起源は紀元前2000年頃、地中海沿岸地方で自生していた野生のキャベツの花蕾を食べたのが始まりとされているようです。栽培が進むにつれて花蕾の部分が肥大化していき、現在のブロッコリーのような形になったそうです。これに対してカリフラワーは、ブロッコリーが突然変異で白くなったものが起源とされているそうです。

と言うことはブロッコリーが先で、その後カリフラワーが出来たということです。

でも私が小さかったころは、ブロッコリーはあまり見なく、カリフラワーだけだったような記憶があります。そこで少し調べてみると、日本にわたってきたのがカリフラワーの方が先だったようです。そしてカリフラワーが日本に入ってきたのは明治初期の頃だそうです。ブロッコリーは、緑黄色野菜の人気が高まった1980年代になってからよく食べられるようになったようです。私が20歳の頃です。やっぱり私が小さかったころにはカリフラワーがメインだったんですね。

ではそろそろレシピを紹介します。カリフラワーのレシピは「カリフラワーのパン粉がけ」と「カリフラワーのムース」の2品です。

「カリフラワーのパン粉がけ」(2人分)

1人分 90kcal 食物繊維 2.1g

材料

カリフラワー 1/4個

パン粉 大さじ1杯

オリーブオイル 小さじ2

ハーブソルト 適宜

作り方

①カリフラワーを小房に分けさっとゆでる

②オリーブオイルでパン粉を炒める。

③②とハーブソルトを混ぜ①にかける。

「カリフラワーのムース」

全体量 160kcal 食物繊維 4.2g

材料

カリフラワー 1/4個

にんにく 1かけ

オリーブオイル 大さじ1、塩

作り方

①カリフラワーをうすく切り、オリーブオイルでにんにくと炒め、水を加えて煮る。

②ブレンダー(ミキサー)でなめらかにつぶす。

③塩で味を整える。

*カリフラワーをつけて食べてください。

また、肉・魚にかけても他の野菜にマヨネーズ代わりに使ってもおいしいです。*牛乳で伸ばしたスープもおいしいです。

管理栄養士さんから一言

★カリフラワー★

エネルギーが低く食物繊維・カリウム・ビタミンCの多い野菜です。

冬が旬で熱に壊れにくいビタミンCで風邪予防も期待できます。

最近では緑やオレンジや紫などカラフルな種類も見かけます。