「手当て」の持つ力

7月はもう後半。今年は季節感を感じることが無く時間が過ぎていきます。 春は桜がきれいに咲き誇る中、花見は行けず、また、ゴールデンウイークもどこも出かけることなく自宅でのんびり。また京都の三大祭り、5月の「葵祭」7月の「祇園祭り」10月の「時代まつり」それぞれ中止や縮小。祇園祭に関しては、夏本番に向けての一大イベント。

長刀は疫病邪気を払うものとされていました。長刀鉾は鉾先に大長刀をつけ、山鉾巡行で疫病邪気を鎮める。この山鉾巡行は中止になりましたが、宗教儀式の神事は実施され、今の新型コロナウイルスの感染拡大を抑えてくればと思います。

今年になってこれまで日々、生活のメリハリなく過ぎてきた様に感じます。早く、四季折々の行事を満喫しながら、これまで通りの生活が送れるようになって欲しいものです。

さて、今回は「手当て」の力についてお話したいと思います。

患者さんが医療機関に受診され、どんな診察を受けるんだろうと不安を抱いて診察に臨まれます。また手術を受けるときは、「麻酔は痛いんだろうなあ。」「どのくらい痛いんだろう。」「麻酔しても痛みはあるのかなあ」「どのくらいで終わるんだろう。」といろいろ不安を持って手術を受けられます。この不安や恐怖心も痛みの強さに大きく影響すると思っています。できるだけ不安をや恐怖心を取り除いてあげることが痛みを軽減することが出来ると考えています。

よく生前父が言っていました。「患者さんの診察をしたり、手術や処置をする際に、患者さんの方などに手を添えてあげるだけで、患者さんの不安は少し軽減できるんだよ。」と。今でも父が言っていたことを続けています。例えば、手術に際は看護師さんが患者さんの背中にまわり、患者さんの背中を子供を癒すようにポンポンと軽くたたいてもらっています。後から患者さんの中には、「背中をポンポンたたいてもらうことで、とても気持ちが落ち着いた。」と言ってくれる方もいます。

また術後に診察をする際など、患者さんは左を下にして診察を受けてもらっていますが、患者さんの肩に手を添えてお話しています。やはり「手当て」はとても大事で、患者さんの不安を軽くする力になると思います。

少し話は違いますが、こんなことがありました。

私がまだ大学の医局にいて、出張病院に出張していた頃の話です。

当直をしていると、腹痛を主訴で女性の方が受診されました。お子さんと一緒でした。診察の時に、お腹の痛みがあるところにそっと手をしばらく添えていました。そのことで痛みが治ったわけではありませんが、少し痛みが楽になったとその患者さんはおっしゃり、処方をした内服薬を持って帰られました。

ある日、仕事からの帰り道、横断歩道を渡っているときに、左折してきたトラックにはねられました。大きなけがはなかったのですが、大事な右手の舟状骨を骨折してしまいました。しばらくはギブスを巻いて経過を診て、どうしても治らないようだったら手術という診断でした。右手の舟状骨の骨折だけでしたので、できる仕事はしようと、病院での勤務は続けていました。

そんなギブスをしながらの診察、病院を歩いていた時、先ほどの女性の患者さんがいて、その方のお子さんがこんなことを言っていたと話してくださいました。「お母さん。お母さんのおなかの痛いのを治してくれた先生の魔法の手が壊れてしまった。どうしよう。」と。そして、「早く治してくださいね。」と優しい言葉をかけてもらいました。僕の手が患者さん痛みを治したわけではありません。でも痛みのあるお腹に手を添えたことでお母さんの痛みが楽になった。手を添えることで治してくれたとその子は思ったのでしょう。でもその話を聞いて、私は胸がキュッと嬉しい気持ちになりました。

最近は電子カルテや様々な検査方法が進歩したり、画像診断もどんどん進化しています。どうしてもパソコンの画面を見る時間が多くなったり、検査データの解析などが中心になってしまい、患者さんの視診、聴診、触診などが十分でないことがあるのではないかと思います。「手当て」というようにやはり患者さんに手を添えて診察する、大切なことだと思います。また「看」も手で見るです。これからもこのことを忘れずに診療にあたろうと思います。

痔核硬化療法は何回行っても大丈夫か?

今回は、「痔核硬化療法は何回行っても大丈夫か?」ということについてお話したいと思います。

結論は、「痔核硬化療法の適応であれば何回行っても大丈夫。」です。

パオスクレーという痔核硬化剤があります。パオスクレーはアーモンドの油の中に5%の割合でフェノールが含まれている痔核硬化剤です。

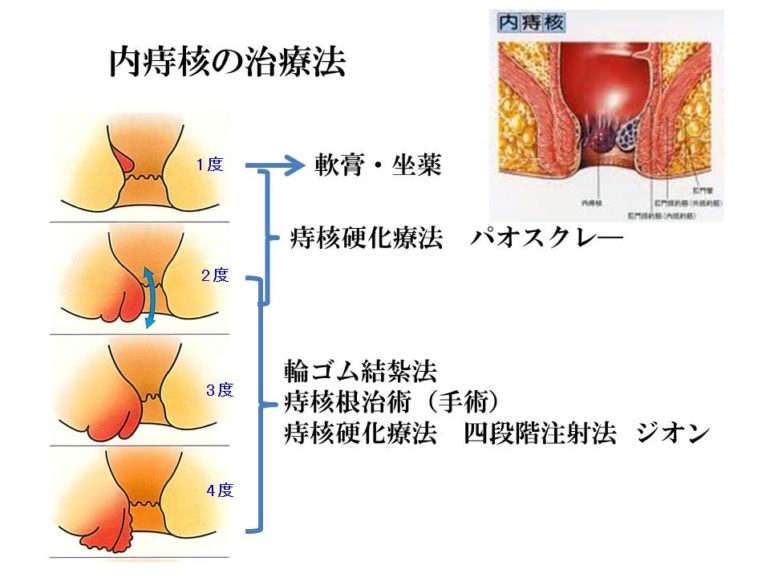

パオスクレーを使っての痔核硬化療法の適応は第Ⅰ度、第Ⅱ度の内痔核です。第Ⅰ度は排便時に出血する内痔核で痔核の脱出はありません。第Ⅱ度は排便時の出血と排便時に脱出しますが直ぐに戻る程度の内痔核です。特に出血している内痔核の出血を治すのに有効です。第Ⅱ度までの内痔核では排便時に脱出してこなくなります。

第Ⅲ度以上の内痔核は排便時の出血や内痔核が排便時に脱出して押し込まないと中に戻らない程度の内痔核です。第Ⅲ度以上になりますと、パオスクレーによる痔核硬化療法の適応ではありません。やはり第Ⅲ度以上の内痔核に対しては痔核根治術の適応です。ただ、ジオンと言って硫酸アルミニュウム・タンニン酸水溶液による四段階注射法という方法での痔核硬化療法によって今まで痔核根治術の適応であった内痔核もジオンによる痔核硬化療法でも治すことが出来るようになりました。

ただ、ジオンという痔核硬化剤がなかった時には第Ⅲ度の内痔核にも、手術が出来ない患者さんに対して、パオスクレーによる痔核硬化療法を行っていました。

第Ⅲ度以上の内痔核に対してパオスクレーでの痔核硬化療法でも出血は治まり、排便時に内痔核が脱出してくるという症状をある程度抑えることが出来ます。ただやはり1年ほどたつの再度出血や脱出という症状が出てきます。ただそのたびに何回かパオスクレーによる痔核硬化療法を繰り返すことで、第Ⅲ度であった内痔核が第Ⅱ度や第Ⅰ度の内痔核にグレードダウンすることもあります。このことから、パオスクレーによる痔核硬化療法もある程度第Ⅲ度以上の内痔核にも症状を軽減するには有効だと思います。

時々痔核硬化療法は何度も行うことが出来ないと思っている方がいますが、そんなことはありません。一度痔核硬化療法を施行した後も、出血や脱出などの症状が再度出てきた場合は、その内痔核の状態によっては再度痔核硬化療法を施行することが有効なことがあります。その時の内痔核の状態、性状によって何回も痔核硬化療法を行うことが出来ます。

また、痔核硬化療法を施行すると、痔核根治術が必要になった場合に、手術がし難くなる、内痔核が剥離し難くなるのではないかと心配される方もいます。でも痔核硬化療法を施行した後に、痔核根治術をしなければならなくなっても、通常通りに手術をすることが可能です。決して手術がし難くなることは有りません。

どうしてかと言うと、内痔核に対して痔核根治術が必要となる場合は、排便時に内痔核が肛門外に出てきて押し込まなければならない、第Ⅲ度以上の内痔核が手術適応です。

内痔核になる静脈叢は、正常な場合はしっかりした組織で支えられています。しかし、内痔核が腫れたり治まったり、場合によっては第Ⅱ度程度の内痔核になって、出たり戻ったりしているうちに、その支持組織が壊れていきます。そして排便時に内痔核が肛門外に脱出して戻らなくなるということは、こも内痔核になる静脈叢を支えている支持組織が壊れてしまい、内痔核が脱出しても肛門内に戻ることが出来なくなってしまった状態になってしまったということです。

ですから、痔核硬化療法後に再度内痔核が脱出してくるようになるということは、痔核硬化療法をによって固定された内痔核が強い怒責などの排便の状態が悪い場合、固定できなくなってしまい再度排便時に脱出するようになってしまったということです。したがって、痔核硬化療法で固定されていた部分が再度壊れて内痔核が脱出してくるようになったということですから、手術が必要になったとしても、内痔核が剥離しにくくなることは有りません。

反対にいうと、内痔核が剥離しにくい、剥離できないということは、しっかり痔核硬化療法で内痔核になってしまう静脈叢が固定されているということですから、再発して内痔核が脱出してくることはないはずです。

このようなことから、内痔核に対しての痔核硬化療法は、その適応があれば何回行っても大丈夫です。場合によっては何回か繰り返して痔核硬化療法を施行する過程で、内痔核の状態が重度のものから軽度のものへと軽快していくこともあります。また痔核硬化療法を繰り返して行った後、どうしても痔核根治術などの手術が必要になった場合でも、内が剥離できず、手術が困難になるということは有りません。心配しないでくださいね。

8月の献立「夏の鶏南蛮定食」のレシピを紹介します

今日は京都では久しぶりに一日雨は降らず暑い一日でした。

いつもなら祇園祭の宵々山、宵山に繰り出す人たちが浴衣姿で歩いている姿を大勢見かけるのですが、今年はそういった風景を見ることはできません。でも、祇園祭が持つ疫病退散の力で、今の新型コロナウイルスの感染拡大を収束に向けていって欲しいものです。少し神頼み的になっていますが。どんな力を借りてでも収束に向かってほしいと思います。

渡邉医院も、厳しい6月下旬から、7月上旬にかけてを何とか乗り切れたかなあと思っています。でもでも安心せず、できることをしっかりやっていきたいと思います。また、なかなか新型コロナウイルスの感染拡大で、受診したくても感染が心配で受診できない患者さんが、安心して受診できるようにしていきたいと思います。

さて、夏の「暑さを乗りくる!」をテーマで8月のレシピを掃海しました。献立の一つは鰻を使ったレシピでした。8月のもう一つの献立は、鶏を使った献立は「夏の鶏南蛮定食」です。

その中で、「水晶風和え物」のレシピがありました。この「水晶風」って何?管理栄養士さんからの一言でもありますが、本来はサメの軟骨と梅肉を和えた料理ということで、もう少し調べてみました。

梅水晶は、サメの軟骨を千切りにして、そこに梅肉を加えて和えたものをいいます。なぜ「水晶」というかは、千切りにしたサメの軟骨が水晶の様に見えることや、梅肉によってほんのりとピンク色に染まった色合いがとてもきれいだということから「梅水晶」と名付けられたと言います。これまで私自身は食べたことが無いように思います。

おそらく食感はコリコリした食感で、梅クラゲに似ているのかなあと思います。

今回は管理栄養士さんがサメの軟骨の代わりに比較的手に入れやすい鶏のヤゲン軟骨を使ってのレシピを作って下さいました。きっとお酒のつまみにももってこいなのかなあと思います。場合によっては熱い白ご飯にも合うかなあと思います。

ではレシピを紹介しますね。

「夏の鶏南蛮定食」

1人分 約800kcal たんぱく質 45g 食物繊維 11g

8月の献立

8月の献立は「夏の鶏南蛮定食」

・おからで鶏南蛮(夏)・梅水晶風和え物・味噌汁(ナス・しめじ)・ご飯

の4品です。

「梅水晶風和え物」

1人分 約30kcal、たんぱく質 5.5g

材料

鶏むねヤゲン軟骨 100g

梅干し 1個

昆布茶 少々

青シソ

作り方

①ヤゲン軟骨は細く切ってゆでる。

②梅干しをたたき①と昆布茶で和える。

管理栄養士さんから一言

梅水晶

本来はサメの軟骨と梅肉を合わせた料理ですが、今回は手に入りやすい

鶏肉のヤゲン軟骨で作りました。

「おからで鶏南蛮(夏)-辛味と酸味を効かせてー」のレシピを紹介します。

8月のレシピは、「暑さを乗り切る!」をテーマにレシピを紹介してきています。前半は鰻を使ったレシピを、後半はおからパウダーを使ったレシピを紹介しています。

さて、京都の今現在は、日も照ってきて、いい天気になってきました。少し雨も落ち着いてきたのかなあと言った感じです。今年は祇園祭も中止になり、本来なら今日は宵々山だったのかなあと思います。本来ですと、祇園祭りが終っていよいよ夏本番と言った気持ちになるのですが・・・今年は新型コロナウイルスの感染拡大で、季節の移り変わりに何のメリハリもなく、なんとなくダラダラ季節が過ぎていっているように思います。

少し寂しい気持ちにもなりますが、今は新型コロナウイルス感染拡大の収束に向けて一人一人頑張っていかなければならないんだなあと思います。そして、私たちが今できることをしっかりと行っていきたいなあと思います。

一つ気になることがあります。それは、政治だけでなく世の中すべてが「新型コロナウイルスの影響」という言葉で大切なことを議論することなく、様々な人の意見をきくことなく、この一言で済まされて言っているのではないかと言うことです。新型コロナウイルスの感染拡大を抑え、収束させることは大事です。でもこれから先の世の中を動かしていく、そんな大事な議論はしっかりとしていかなければならないと思います。

さて、レシピに戻りますね。今回のレシピは「おからで鶏南蛮(夏)-辛味と酸味を効かせてー」です。夏はやっぱりピリ辛で少し酸っぱいものが美味しく感じます。そして食欲もわきます。ではどうして夏の暑い時期に辛味や酸味が欲しくなるのでしょうか?ちょと調べてみました。

酸味に関しては、酸っぱいもの煮はクエン酸という酸が含まれています。体が疲れる原因に、体内に乳酸が溜まることが挙げられます。クエン酸はこの乳酸を代謝するときに必要となります。ですから疲れた時には酸味のあるものが欲しくなると言われています。暑い夏頑張って仕事をしたり、また夏の暑さに立ち向かうために頑張るとやはり疲れが出るその疲れをとるために酸味が欲しくなる。と言ったことのようです。

ではなぜ辛いものが欲しくなるかです。香辛料など辛味や刺激のあるものは、体の中から発汗して汗をかくことによって体温を下げようというところからくるのではないかと言われています。

ということで、今回は、お腹の調子を良くしてくれるおからパウダーを使った、少しピリ辛で酸味のある、夏にはもってこいのレシピ「おからで鶏南蛮」のレシピを紹介しますね。

「おからで鶏南蛮」

1人分 約450kcal たんぱく質 30g 食物繊維 6g

材料(2人分)

鶏モモ肉 1枚(200g)

◎おからパウダー 大さじ2

◎卵 1個

〈甘酢〉

★酢 大さじ2

★みりん 大さじ2

★しょうゆ 大さじ1

★唐辛子 1本

〈タルタルソース〉

ゆで卵 1個

紫玉ねぎ 1/4個

きゅうり 1/4本

◇ヨーグルト 大さじ2

◇マヨネーズ 大さじ1

◇レモン汁 小さじ1

◇はちみつ 小さじ1

◇おからパウダー 小さじ1

◇塩胡椒

(作り方)

- ①鶏モモ肉は厚さを揃えて一口大に切る。

- ②◎を混ぜ①につけ、フライパンで揚げ焼きにして取り出しておく。

- ③フライパンをふき、★を煮立たせ甘酢を作り②を入れる。

- ④紫玉ねぎ・きゅうりをみじん切りにし塩もみする。

- ⑤みじん切りのゆで卵と④と◇をませタルタルを作る。

- ⑥皿に付け合わせ野菜と③を盛り、⑤をかける。

内痔核が急に痛くなる時

さて、今回は内痔核(いぼ痔)がどんな時に痛くなってしまうかについて少しお話したいと思います。

最近、今まで持っていた内痔核が急に痛くなって受診される患者さんが何人かおられました。内痔核が痛くなると、本当に辛いです。こんな場合は早く肛門科を受診して治療することが大事で、そのことで楽になります。なかなか肛門科の受診は診察や治療、そして手術等不安が多く、こわいと感じている患者さんが多いと思います。でも痛いときは思い切って受診して下さい、そのことで今ある痛みを楽にすることができます。

さて、内痔核は肛門の外側から約2~3㎝奥の肛門と直腸との境目、歯状線の直腸側にできる静脈瘤のことを言います。時間が経つにつれて、静脈瘤というよりは粘膜脱状になることもあります。通常、内痔核は直腸粘膜の痛みの感じない部分にできるため痛みを伴わない病気です。排便時に内痔核から出血しても、痛みはありません。また内痔核が悪化して、排便時に肛門の外に出てくる、脱出するようになっても、また、脱出したままの状態になっても、内痔核だけだと痛みはありません。内痔核、いぼ痔は痛いもんだと思っている方も多いと思いますが、内痔核だけですと手術をしなければならないほど悪くなっても痛みがありません。

なかなか痛みがなく、排便時の出血や、場合によっては排便時に内痔核が脱出するようになっても、痛みはなく、押し込むことで通常の生活には支障はありません。内示アックの程度が悪くなると、排便時だけでなく、お腹に力が入った時や、歩いていても内痔核が脱出するようになることもあります。でも基本的には排便時に出血したり、脱出してきてもその時だけの症状です。

こういうことも理由で、なかなか肛門科に受診できないのではないかと思っています。内痔核の症状が強くなって、例えば出血が頻回になったり、出血の量が増えてきたり、また排便時以外にも内痔核が脱出してくるようになると「そろそろ肛門科に行ってみてもらい、治さなければ。」と思うのではないかと思います。でも私はこういったことがきっかけで肛門科を受診するでいいと思います。治そうと思った時が肛門科を受診するベストタイミングだと思います。

でも、内痔核が悪化して肛門科を受診する理由で一番の理由は痛みが強くなった時だと思います。出血も心配だとは思いますが、内痔核が痛くなると、本当に痛くて辛いです。痛くて寝てもいられない、何もできない。仕事どころではない。内痔核が痛くなると何も手につかなくなってしまいます。

では、手術をしなければならないほど悪くなっても痛くない内痔核が、どんな時に痛みが強くなってくるかをお話します。

内痔核に血栓が詰まった時

一つ目は、内痔核に血栓が詰まってしまった時です。内痔核に血栓が詰まって脱出したままになり、しかも血流障害を起こした状態を嵌頓痔核と言います。血流障害が続くと、脱出したままの内痔核が壊死に至ることもあります。また脱出したままにならなくても肛門内に内痔核があっても、そこに血栓が詰まってしまうと脱出していなくてもとても痛いです。またそこを排便時便が通るので、排便時の痛みも伴います。

嵌頓痔核の場合は、消炎鎮痛剤の座薬などを使って、痛みをとり、ある程度落ち着いてから痔核根治術をすることもありますが、嵌頓痔核で痛みが強い時に、直ぐに痔核根治術をすることもあります。直ぐに痔核根治術をする場合は、入院や術後の外来通院などもあり、ある程度仕事などの日程が付くときに行います。ただ、嵌頓痔核は常時痛みがあります。痛みが原因で、手術をしなくても痛みのため、仕事どころではないため、直ぐに手術をされる患者さんが多いです。でも先にお話したように消炎鎮痛剤を使いながら、仕事などの予定をたててから待機的に痔核根治術をすることも可能です。今の痛みの状態や仕事などの予定などを考えながら医師と相談して手術を決めたらいいと思います。

内痔核に裂肛を合併した時

二つ目に、内痔核が痛くなる原因は、排便時に内痔核が脱出したり押し込んで戻したりしているうちに肛門に傷がつき、裂肛を合併することがあります。脱出する内痔核に裂肛が合併してしまうと、排便時も痛いですが、押し込むときも痛い。そして痛みのため、内肛門括約筋の緊張が強くなると、押し込んだ後も痛みが持続するようになります。

この脱出する内痔核に裂肛が合併した時も痛みが強くなります。脱出する内痔核に裂肛が合併すると内痔核が出たり戻したりするため、裂肛そのものも徐々に悪化して、痛みも段々強くなっていってしまいます。

こういった裂肛が合併して痛く内痔核の特徴は、肛門上皮の部分の腫脹が強いタイプの内痔核に起きやすい印象があります。粘膜部分だけの静脈瘤が脱出する内痔核の場合は、出血は多いですが、あまり裂肛を合併しないように思います。肛門上皮に腫脹が強いタイプの内痔核はあまり出血はしませんが、裂肛を合併したり、血栓が詰まったりして、出血よりは痛みが出るタイプの内痔核だと思います。

この裂肛が合併した内痔核もやはり手術をしてスッキリ治す必要があります。脱出する内痔核に裂肛が合併すると、裂肛も治っていいきません。

ただ、血栓が詰まった嵌頓痔核も、裂肛が合併した内痔核も手術をすることで常の痛みはグッと楽になります。嵌頓痔核の様に常に痛みが続くということは術後はありません。排便時の痛みはありますが、これも7~10日ほど経つとスッと楽になります。

また裂肛が合併した内痔核は術後の排便時の痛みも楽になります。手術で肛門に傷はできますが脱出する内痔核に裂肛があるよりはずっと痛みは楽です。

このように通常痛みがない内痔核も血栓が詰まったり、裂肛を合併すると急に痛みが出る辛い内痔核になってしまいます。このような状態になった時は迷わず肛門科を受診して、どのように治していくかを知師としっかり相談してくださいね。

「おからパウダーのヨーグルトケーキ」のレシピを紹介します

7月も2週間が経ちました。今日は午後から雨も上がり、久しぶりに青空を見た気がします。夕方は風も涼しく、蒸しっとしていたのが一転爽やかになりました。なかなか明るいニュースがない中少し気持ちが張れる気がしました。

8月のレシピは、まずは鰻を使ったレシピを紹介してきました。栄養を付けて、これからの暑い日々を乗り切ろうというテーマです。

さて、今日は久しぶりにスウィーツのレシピを紹介します。

今回のスウィーツは「おからパウダーのヨーグルトケーキ」です。

おからは肛門科的には便秘に良い食材です。便の量を増やしてくれます。便の量が増えることで、大腸を刺激して、大腸の動きを良くしてくれます。

時々「私は便秘だから、消化のいいものを食べるようにしています。」という方がいます。でもこれは間違いで、いくら沢山食べても、消化の良いものを食べていると、消化され吸収され便のもとが少なくなって、かえって便が出なくなってしまいます。やはり、便のもとになるものもしっかり摂らなければ便秘はよくなりません。そんな点、おからは便の量を増やしてくれます。

また、おからパウダーを調べてみると、ダイエットにもいいとのことです。

その理由として、先ほどお話したように便の量を増やしてくれることで快便が得られることも一つの理由だと思います。同じような理由で、おからパウダーを摂ることで、満腹感も得やすいとのことで。おからパウダーが水分を含むことで、3倍近く膨れ量が増えるそうです。そのために満腹感が得られやすく、過度に食べてしまうことを防いでくれるようです。

また、私はまだおからパウダーを食べたことはまだありませんが、おからパウダーはそのままでも食べれるそうで、しかもあまり味がないとのことで、他の食材の味の邪魔をしないとのことです。ヨーグルトにおからパウダーをかけて食べるだけでもよさそうです。

時々、ダイエットのために食事制限をしたりすることで、便秘になったり、また便秘が悪化したりすることがあります。そんなことを考えると、おからパウダーはダイエットにもいいし、便の量も増やしてくれるので、便秘にもいい。一石二鳥ですね。

ではそろそろレシピを紹介しますね。

「おからパウダーのヨーグルトケーキ」

全量 約360kcal、たんぱく質 21g、食物繊維 8.7g

材料(1つ分)

おからパウダー 20g

ヨーグルト 100g

水切りせずそのまま使用

卵 2個

砂糖 大さじ2

お好みではちみつやメープルシロップやジャムをかけても

(作り方)

- ①卵を卵黄と卵白に分け、卵白を泡立ててメレンゲを作る。

- ②別の容器で卵黄・ヨーグルト・砂糖を混ぜる。

- ③②に①の1/3を入れしっかり混ぜる。

④残りの①をふんわり混ぜ、電子レンジ500Wで4分チンする。

管理栄養士さんから一言

おからパウダー

おからを乾燥させ細かい粉末にしたもので、低糖質(小麦粉の1/8)

・高たんぱく質(納豆の1.5倍)・食物繊維は木綿豆腐の100倍以上です。

普段の飲み物やヨーグルト、炒めものやカレーなどにも混ぜるだけで手軽に使えるので便利です。

「鰻の蒲焼もどき」のレシピを紹介します。

8月のレシピはまずはこれからの暑さを乗り切ろうということで、鰻を使ったレシピをまずは紹介しています。

鰻は私も好きですが、息子も大好物!今は東京で働いていますが、京都にいた頃、「今日は何が食べたい?」と聞くと、「鰻。」と言っていました。

鰻というと、私が大学に行くため京都を離れるまでは、渡邉家では自宅で時々鰻の出前を取っていました。記憶をたどると、おそらく祖父も鰻が好きだったのではないかと思います。いつも渡邉医院の近くにある西陣の「江戸川」というお店から出前を頼んでいました。

何回か「江戸川」に食べに行ったことがあります。

創業は大正。昔ながらの佇まい。薄っすら覚えている記憶では、2回に上がる細い階段。2回は座敷。そこで皆で鰻をいただいたきました。

出前を取って家で食べるのもゆっくりできていいですが、やはり食べに行って焼き立てをいただくのが一番ですよね。

渡邉医院の近くには古くから続いている料理屋さんがたくさんあります。水だきの「鳥岩楼」さん、懐石料理の「魚新」さん、「萬重」さん。天ぷら料理の「天喜」さん。ほかにもたくさんの料理屋さんがあります。また新しい、美味しいお店もできています。西陣に来られることがあったら探索して西陣の伝統を感じてみて下さいね。

さて、今回は「鰻の蒲焼もどき」のレシピと「8月の鰻の献立」を紹介します。

鰻も最近は高級魚、高くなってきて、昔の様な感じで食べられなくなってきてしまっているかなあと思います。そこで、管理栄養士さんが「鰻の蒲焼もどき」のレシピを作ってくれました。本物の鰻の蒲焼と比べて、「もどき」の出来栄えがどうか、味わって下さいね。

そろそろレシピを紹介したいと思います。

「鰻の蒲焼もどき」

全量で約320kcal たんぱく質 18g、食物繊維 2.1g

材料

豆腐 150g

はんぺん 1/2枚

ごぼう 1/4本

のり 8枚切6枚

油

うなぎのたれ

作り方

- ①豆腐は1cm角に切ってゆでて水切りする。

- ②ごぼうは電子レンジで軟らかくする。

- ③ミキサーに①・②・はんぺん・片栗粉をかける。

- ④海苔に③をのせて筋をつける。、多めの油のフライパンに海苔の方から入れ

- 両面焼く。

- ⑤鰻のたれをかける。表面をあぶる。

-

「8月の鰻の献立」鰻づくし

-

1人分 約800kcal たんぱく質 40g 食物繊維 20g

・鰻の柳川風・鰻と夏野菜の煮びたし・うざく

古川柳「痔の医者は 諸人の尻で飯を食い」

毎月発行され診療所に届く「月間保団連」という雑誌があります。全国保険医団体連合会が発行する雑誌です。その7月号が昨日届きました。

7月号をみてみると、「文化」のところに、「江戸のお医者さん 古川柳からうかがう町医者の世界」というエッセイがありました。古川柳の世界でも、医者や医療に関して取り上げられているそうで、いろんな医師に関するものや医療科別の古川柳が紹介されていました。

その中で江戸時代は外科のことを外料(がいりょう)と言っていたようで、その外料の中の古川柳にこんな川柳が紹介されていました。

「痛いことないと 外料は針を出し」、「削いでとりますと 医者殿平気なり」

という川柳です。この古川柳を読んで、「う~ん わかる気がする。」と思いました。

渡邉医院では手術の際は局所麻酔で行います。その時に「痛くないよ。」とは言えないので、「最初は痛いけど、麻酔なので、途中から痛くなくなるから頑張ってね。」といって、躊躇することなく、麻酔をしていきます。

実際に麻酔なので途中から痛くはなくなるのですが、何のためらいもなく針を刺して麻酔をしていく。麻酔をして、しっかり悪いところを治そうと、患者さんのことを想ってのことですが、人の体に針を躊躇なく刺す。この精神の感覚はどのような仕組みで針を刺せるのかなあと思います。

また、病気を治すという目的で手術をするのですが、これもまた、なんのためらいもなく、例えば内痔核を剥離して切除していく。

よく考えると、一般の人々の感覚とは全く違う、特殊な感覚だと思います。

見方を変えると、とても危ない感覚かなあとも思います。そんなことを考えていると、自分自身特殊な感性を持つ、少し危うい存在なのかと思ってしまいます。患者さんの体にメスを入れる。多くの人にとっては非日常の世界が、私たち医師にとっては日常の世界になっている。このことをしっかり心に刻んでおかなければならないと思います。そして、この危ない感覚を正しい方向へ持っていけるのは、患者さんが苦しんでいる病気を治そうという理性だと思います。この理性が欠如してしまうと、医師は医師でなくなってしまいます。そこに私たち医師の責任があり、患者さんはしっかりみています。

さて、このエッセイの中に肛門科についての古川柳も紹介されていました。肛門科」のことを痔医者と言っていたようです。紹介されていた古川柳は、

「痔の医者は 諸人の尻で飯を食い」

です。読んでみてチョット苦笑い。でも当たっています。

毎日患者さんの肛門の診察をして。場合によっては手術をしています。そしてそれによって得る診療報酬で私たちの生活は成り立っています。古川柳の通りです。

肛門という本当に体全体からすると、とても小さな場所です。でも、食べたものを消化して、栄養を吸収してそして最後に便として出る。その一番最後の部分の病気を治すのが肛門科です。範囲としては小さいですが奥が深いのが肛門科です。「終わりよければ全て良し。」と言う言葉があるように、美味しく食べれて、スッキリ気持ちよく便が出る。とても大切なことです。そこを治す肛門科。これからも「ただ一筋に肛門科」で行きたいと思います。

「鰻と夏野菜の煮浸し」と「うざく」のレシピを紹介します。

8月のレシピは「夏を乗り切る!」をテーマでレシピを紹介しています。

今年は7月21日が「土用の丑の日」ということで鰻を使ったレシピを紹介しています。

鰻のレシピ第二弾は「鰻と夏野菜の煮浸し」と「うざく」のレシピです。

またまた私の知らない言葉が出てきました。「うざく」です。「うざく」って何?ということで調べてみました。

「うざく」は鰻とキュウリの酢の物のことだそうです。ウーン。「うざく」という言葉は知らなかったけど食べたことは有るということがわかりました。これまで名前を知らずに「うざく」食べていたんですね。

鰻の蒲焼を良く冷やしたキュウリの酢の物と和えたもの。冷たくて、少し酸っぱくて、そしてシャキシャキしていて。夏にとてもあう料理だと思います。

調べてみると、「うざく」の発祥の地は三重県だそうです。近畿地方一帯で好まれていると書いてありました。

「うざく」の名前の由来を調べてみると、「鰻をザクザク切ったもの。」というところにあるそうです。「鰻をザクザク切った。」、「鰻ザクザク」そして「うざく」。なるほどなるほどと思います。また、キュウリをザクザク切る音から名付けられたという説もあるそうです。

さてそれではレシピを紹介したいと思います。

「鰻と夏野菜の煮浸し」

1人分 約100kcal、たんぱく質 7.5g、食物繊維 2.7g

材料(2人分)

〇鰻のかば焼き 1/4尾

〇鰻の頭

★ナス(切り込みを入れて)1本

★エリンギ(短冊) 1本

★伏見唐辛子(半分に切る)3本

油

◇めんつゆ 大さじ2

◇水 200cc

◇生姜のしぼり汁

作り方

- ①★を炒める。

- ②◇に〇を加え煮る。①を漬けて冷ます。

-

「うざく」

1人分 約130kcal、たんぱく質 10g、食物繊維 7.5g

材料(作りやすい分量)

鰻のかば焼き 1/4尾

きゅうり(輪切り) 1本

わかめ(戻して) 50g

あわせ酢 大さじ1

みょうが(千切り)

作り方

①全てを和える。

「鰻の柳川風」のレシピを紹介します。

7月も2週目が終わり、本来ならば祇園祭で街も賑わい、祇園ばやしの笛の音や鐘の音で心ウキウキする時期です。今年は新型コロナウイルスの感染拡大で山鉾巡行・神輿渡御が中止になりました。ただ、こんななか、昨日10日には祇園祭の神輿を清める「神輿洗い」が八坂神社で行われました。祇園祭は平安時代に京都で流行した疫病を鎮めるため、現在の八坂神社に66本の鉾を作り疫病の退散を祈願したのが始まりです。

山鉾巡行・神輿渡御が中止になりましたが、新型コロナウイルスを退散して欲しいものです。

京都では祇園祭が終ると夏本番!厳しい暑さの日々を迎えることになります。こんな時こそガッツリ食べて、元気をチャージしていきたいと思います。

7月21日は土用の丑の日。8月のレシピはまずは鰻を使ったレシピを紹介します。

管理栄養士さんからこんなメールをいただきました。

「今年は7月21日が土用の丑の日だそうです。平賀源内のコピーに乗ってみるもよし、レジェンドの将棋飯にあやかるもよし、落語にならうもよし、今回はお坊さんに倣って精進料理風のうなぎのかば焼きもどきも作ってみました。本来ははんぺんでなく長芋で作るようですが、これだけ手間をかけても食べたかったんだろうなあ。意外と鰻!と新たな発見でもありました。」

では、そろそろレシピを紹介します。まづ8月のレシピ第一弾は「鰻の柳川風」です。

「鰻の柳川風」

1人分 約320kcal たんぱく質 20g 食物繊維 4.2g

材料(2人分)

鰻のかば焼き 1/2尾

◎ごぼう 1本

◎玉ねぎ 1/2個

ごま油

めんつゆ 大さじ3

みりん 大さじ1

卵 2個

三つ葉

粉山椒

作り方

- ①鰻のかば焼きは1cm幅に切る。

- ②ごぼうはささがきに、玉ねぎは薄切りにする。

- ③ごま油で②を炒める。

- ④めんつゆ・みりんを加え、ひたひたの水を入れて軟らかくなるまで煮る。

- ⑤①を並べ、溶き卵を入れて半熟まで火を入れる。

- ⑥三つ葉を飾る。

管理栄養士さんから一言

うなぎ

鰻には抗酸化作用のあるビタミンAが豊富に含まれ、疲労回復のビタミンB1・皮膚や口内炎予防のビタミンB2も多く、牛乳よりたくさんのカルシウムや

DHA・EPAといった記憶力やがん・高血圧・コレステロールなどに有効な

魚油も含まれます。