「鮭ときのこの塩麹炒め」のレシピを紹介します。

今日は「鮭ときのこの塩麹炒め」のレシピを紹介します。

便秘の解消には食物繊維をとることが必要と言われています。でも食物繊維だけとっていても便はかたくなってしまします。便秘を解消して快便になるには、程よい水分と食物繊維の両方が必要になります。

さて、食物繊維ですが、「私は生野菜のサラダを十分摂っているから大丈夫。」と思っている方がいます。でも生野菜は、量があっても食物繊維の量としてはあまり多くありません。

生野菜より、海藻類やきのこ類の方が便の量を増やしてくれます。便秘の解消には、「生野菜のサラダ」より、「きのこと海藻のサラダ」の方がいいと思います。さらに、便秘の治療に酸化マグネシウムがありますが、この酸化マグネシウムに似たものが、おとふを作るときに使う「にがり」があります。にがりは、塩化マグネシウムです。酸化と塩化が違うだけで、にがりはおとふを固めますが、便は柔らかくします。ですから、便秘の解消には、お塗布と海藻、きのこのサラダがいいと思います。

今回は、そのきのこを使ったレシピを紹介します。

鮭ときのこの塩麹炒め

材料(2人分) 1人分:132kcal 塩分1.1g

生鮭 2切れ

塩麹 大さじ1

サラダ油 適宜

しめじ 1パック

エリンギ 1パック

酒 大さじ1

塩麹 小さじ1

小ねぎ(小口切り) 適宜

作り方

- ①鮭は水気をふき取り、塩麹大さじ1をぬり、冷蔵庫で一晩おく。

- ②きのこは石づきを取り、食べやすい大きさに切りほぐしておく。

- ③フライパンに油をしき、弱めの中火で鮭を焼く(塩麹をぬったまま)。

- ④両面に焼き目がついたら②と酒を入れ、フタをして蒸し焼きにする。

- ⑤塩麹小さじ1を加えて軽く炒めたら器に盛り、ねぎを散らす。

☆失敗しないワンポイント☆

塩麹は焦げやすいので、火加減にご注意ください。フライパンにクッキングシートをしき、その上で調理すると焦げつきが防げます。

- ○栄養メモ○●

肉や魚を塩麹に漬けておくと、旨みが増し、柔らかくジューシーになります。

塩麹は野菜やきのことも相性が良く、「魔法の調味料」とも言われるほど。

塩麹には腸の健康を保つ乳酸菌が多く、便秘、下痢どちらにもオススメです。

3月8日、父の命日を迎えて。

8年前、ちょうど京都府知事選挙のあった年に私の父は亡くなりました。今年も京都府知事選挙の年。毎年この季節になると父のことを思い出します。

父は桜の咲くのを楽しみにしながら逝きました。私にとって桜の咲く時期、こころウキウキするのと同時に、父のことを毎年思い出します。

父が逝き、私がいろんなことを判断するとき、「父はどうしただろう。」と、いつも判断の基準に父がどうしたかがあります。もうそろそろ、自分の判断でものごとを決めた方がいいよと言われることがありますが、まだまだ、そうはいかない自分が今あります。

父が逝ったとき、もっと父がしたかったことがあっただろうと思いましたが、そうではないんだと思いなおしました。父の思いは、すでに私の中に託されている。私自身がやりたいことをやる。そのこと自身が、父がやりたかったことだと。これからも父がどうしようとするか、そして私自身がどうしたいか。そのことを大切にしていきたいと思います。

父が亡くなった時に書いた文章をもう一度読み返してみました。今日はその文章を紹介します。

3月8日に突然、父が他界しました。その日夕方の診療が終って、母と2人で食事をした後、駐車場から自宅までのほんの数10mの道で突然倒れて、そのまま救命センターに運ばれましたが意識が戻ることなく逝きました。

3年前に前立腺の手術を受けた際に、腹部の動脈瘤を指摘されていましたが、父親本人も動脈瘤の手術はしないと決めていました。この動脈瘤が破裂したことが死因でした。あっという間ことだったと思います。

今から16年前に父親が脳梗塞で倒れました。その頃私は東京の日本大学の救命救急センターに勤務していました。まだ携帯電話がなく、ポケベルの時代でした。ある朝いつものように救命救急センターに向かう電車のなかでポケベルがなりました。みると京都の自宅からでした。父親が脳梗塞で倒れたとの連絡でした。私は救急救命センターにその旨を伝え、直ぐに新幹線で京都に帰ってきました。そのまま現在に至っています。

脳梗塞で倒れた父と始めて病院であったとき、何時も救命救急センターで診療にあたっていることが、自分の親に起き、ショックを受けたというよりは、「尿量はどうか?血圧は?脈拍は?意識のレベルは?」などと、良いのか悪いのか、医者の立場で対面している自分がいました。

今回の父の死も、母が「動脈瘤はどうなるの?」と聞かれたとき、「動脈瘤が破裂するとあっという間に死んでしまうよ。」と話をしていました。それが現実のことになりました。

動脈瘤の治療に関しては、その時の父親の体の状態や手術を受けた後の状態を想像すると、手術をして治すよりは今を楽しく生活しているほうが良いのではと思い、父も母も同じ意見でした。手術はしなくてよかったと思います。

脳梗塞で倒れた父も最初の3年ほどは入退院を繰り返しましたが、その後は安定して、元気だった頃にやりたかったことが出来るようになりました。一人で診療を行っていたので、旅行にも行けなかったのがいけるようになり、原水爆禁止世界大会に毎年、広島や長崎に行けるようになりました。死ぬ数日前に焼津のビキニデーにも行くことができました。

自分のやりたかったことが、十分ではなくても出来てうれしかったと思います。

父親が元気だったころは、あまりじっくり話をした記憶はありません。そんななか直ぐに思い出すことが三つあります。

一つ目は、私が高校生のころ膝を怪我して1年あまり杖をついて生活をしたときです。それまでスポーツが好きで毎日クラブ活動と、体育をしに学校に行くような生活を送っていました。そんななか、急に怪我をして好きなスポーツもできずやけになっていたときがありました。ある日、「こんな足ならいらない!」とストーブをけ飛ばした事がありました。そんなとき父が「おまえの痛みや悔しさは俺にはわからない。でもおまえはどうなんだ。おまえのことで悲しんでいる母親の気持ちはわかるのか?!」と。そんな言葉になにも言えませんでした。その頃私は自分のことで精一杯だったんだと思います。

二つ目は、私が医者になってからです。「手術は手先の器用さでするのではない、頭で手術するんだ。」と。肛門の解剖や機能を十分に理解して、そして肛門の病気の原因を十分に理解してその原因を取り除き、そして肛門の機能を失わすことなく頭を使って手術や治療を行えと言うことだったと理解しています。よく、「肛門科は患者さんに嘘をつくことができない。排便の時、何時も使うところだから治ったかどうかは患者さんが一番わかる。患者の訴えをしっかりきけ。」とも言っていました。

三つ目は、父親が脳梗塞で倒れた後、私が診療を引き継いだのですが、1週間もしないうちに患者さんがパッタリこられなくなりました。私はこのまま患者さんがだれも来なくなるのではと焦りました。そんなとき父は、「何を焦っているんだ。診察に来られた患者さん一人一人をしっかり診て、しっかりと治していってあげればそれでいいんだ。」と。

これらのことは医者や医療の本質だと思います。実行していくことは難しいことです。でもこの言葉はいつも私のなかにあります。

私の父は自分のやりたいことを、なんの思惑や計算もなく、自分の好きなようにやってきました。こんな姿が周りの人達に好かれ、人気があったんだと思います。

そんななか、突然の死。もっとやりたかったことや、やり残したことがあったのではと思いました。でも直ぐその考えは変わりました。父親の考えや思い、やりたかったことは、今私の中にあるんだと考えるようになりました。私はこの思いを大切にして、育み、次の世代に引き継いで行こうと思います。

京都府知事選挙の立候補者の応援演説をたのまれました。人前で話すのは苦手な方ですが、父親が元気だったらきっと応援したんだろうと思い、受ける事にし、何回か応援演説をしました。

そんななか、宇治の小学校での応援演説の後、駅までスタッフの方が送って下さいました。少し日が暮れかかっていたこと、桜の花がとても綺麗だったこと、そして、その日の朝、母が「応援演説、おとうさんが生きていても喜んでいるんじゃない。」と言われたこと等が重なって、父の腕時計を見ながら、これで良かったのだろうと思ったとき、涙が出てきました。

今年の春。桜の花の美しさは忘れられないものとなりました。

痔核根治術後の疼痛についてー特に術前肛門内圧による疼痛の比較検討ー(第54回日本大腸肛門病学会)

今回は、「痔核根治術後の疼痛についてー特に術前肛門内圧による疼痛の比較検討ー」の発表を紹介します。

新しい発表から順次過去の発表へと、遡って紹介しているので、学会の若い番号から順次みていただくと、私の痔核根治術後の疼痛についての考えが順序だってわかっていただけるかなと思います。また、この件に関しての論文もまた紹介していきたいと思います。

さて、内痔核に対して痔核根治術を行った後、同じように手術をしても手術後の痛みに差があります。この差はどこにあるのか?どうしたら、術前に術後の疼痛に関して予測できるか?について考えた発表です。

術前に、術後の疼痛の程度を予測できれば、その疼痛の原因となるものを取り除くことで、術後の疼痛を緩和することができます。

これまで経験的に、肛門のしまり、括約筋の緊張が強い人ほど術後の疼痛が強い印象がありました。この経験上感じたことが正しいのかを検討しました。

内肛門括約筋の緊張の度合いを反映するのが、最大肛門静止圧です。この最大肛門静止圧を測定して術後の疼痛との関係を比較検討してみました。

今回は抄録だけの紹介となります。

抄録

痔核根治術後の疼痛は、手術術式の進歩や術後の処置などで緩和されてきているものの避けては通れない問題である。同様の手術を施行しても患者個々で、疼痛の程度はまちまちである。術前からある程度、術後の疼痛(特に術当日)の程度を予測できないか、術前の最大肛門静止圧と術後疼痛との関係で比較検討した。

[対象]術前に最大肛門静止圧を測定するようになったH10年9月〜H11年3月までに痔核根治術を施行した146例(男性76例、女性70例、平均年令48.3才)を対象とした。

[方法]術前に最大肛門静止圧を測定。術後3時間後に疼痛の有無を「痛くない」、「少し痛い」、「痛む」、「とても痛い」の4段階に分類し、痛みの程度と最大肛門静止圧との関係を比較検討した。尚、手術は全例局所麻酔下に施行した。術式は半閉鎖術式を用いている。

[結果]術後3時間後の痛みの程度はそれぞれ、「痛くない」58.2%、「少し痛い」27.4%、「痛む」13.7%、「とても痛い」0.7%であった。痛みの程度と術前最大肛門静止圧の関係は、「痛くない」と答えた患者の術前最大肛門静止圧の平均は93.4mmHgで、「少し痛い」102.3mmHg、「痛む」131.6mmHg、「とても痛い」160mmHgであった。統計学的見当をすると、「痛くない」と「少し痛い」及び「少し痛い」と「痛む」との間には有意差を認めなかったが、「痛くない」と「痛む」との間にはp=0.016で有意差を認めた。また最大肛門静止圧が100mmHg以下と100.1mmHg以上とで痛みの程度をみてみると、100mmHg以下では、「痛くない」57例、「少し痛い」22例、「痛む」6例、「とても痛い」0例に対して、100.1mmHg以上では、「痛くない」28例、「少し痛い」18例、「痛む」14例、「とても痛い」1例で、それぞれの群の間にp=0.012で有意差を認めた。

[まとめ]1)術前の最大肛門静止圧は、「痛くない」と「痛む」の間でp=0.016で有意差を認めた。2)術前の最大肛門静止圧が100mmHg以下の群と、100.1mmHg以上の群との間には術後3時間後の痛みに関してp=0.012で有意差を認めた。以上より、術前の最大肛門静止圧が高くなるにつれて術後の痛みが強くなる傾向があり、100mmHg以上になると術後3時間後の痛みが出現する可能性が出てくる。したがってこのような症例に対しては、消炎鎮痛剤などによる「先取り鎮痛」を考慮したり、術前のストレッチングを十分におこない、術後の過度の括約筋の攣縮を予防したり、また最近裂肛の治療に用いられているニトログリセリンなどを術前に塗布することで術前の最大肛門静止圧を下げるなどの工夫で、術後の痛みをさらに改善できると考える。

「マグロとアボカドのユッケ風」のレシピを紹介します。

アボカドは、脇役なのか、主役なのか、いろんな食材とうまくマッチするなと思います。ドレッシングでサラダとして野菜と一緒に食べても、わさび醤油でお刺身と一緒でも、なんの違和感もなくおいしくいただけますよね。最近、アボカドそのものの鉄板焼きをいただきました。これもお塩でいただきとてもおいしかったです。

でもアボカド、どちらかというと名脇役でしょうか。

今回は、「マグロとアボカドのユッケ風」のレシピを紹介します。

「マグロとアボカドのユッケ風」

|

材料(4人分) 1人分:193kcal 食物繊維 1.2g マグロ(お刺身用) 1パック

③ 器に盛り、ゴマときざみ海苔を散らしたら出来上がり!

アボカドは「森のバター」と言われるほど脂質の多い果物ですが、食物繊維の量も負けてはいません。便を柔らかく出しやすくする食物繊維と、腸のすべりを良くする質の良い脂質のダブル効果で便秘を防いでくれますよ☆

|

肛門の手術後の入浴は傷の治りを良くします。

肛門の手術をした後、次の日から入浴してもらっています。

傷があると、入浴できないと思っている方がいます。「お風呂に入ると、傷口からバイ菌が入って、化膿してしまうのではないか?」とか、「お風呂に入ると、しみて痛いんじゃないか?」とか、「お風呂に入ることで出血するのでは?」と思っている方がいると思います。いずれもそんなことはありません。

入浴することで、痛みも楽になり、傷の治りもよくなります。

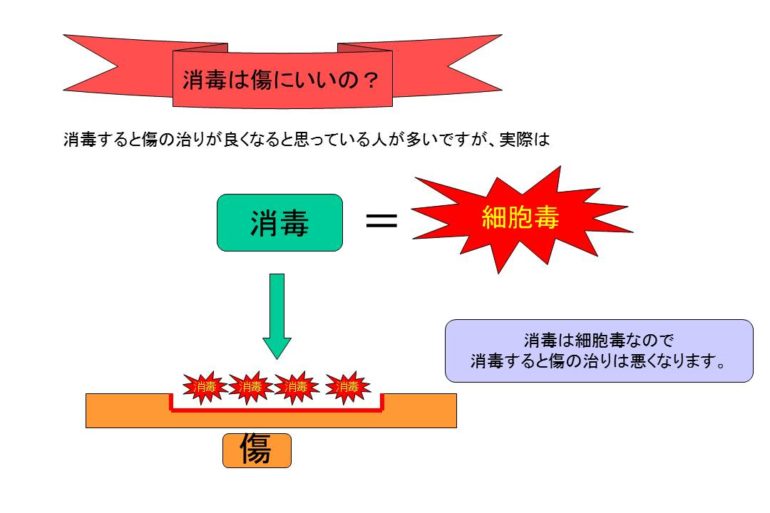

渡邉医院では肛門の手術をした後、消毒はしません。消毒することで、反対に傷の治りを悪くしてしまいます。

消毒は細胞毒です。消毒することで細菌を死滅させます。細菌の細胞を壊すということです。消毒することで、治そうとしている傷そのものを悪くしてしまいます。

消毒は細胞毒です。消毒することで細菌を死滅させます。細菌の細胞を壊すということです。消毒することで、治そうとしている傷そのものを悪くしてしまいます。

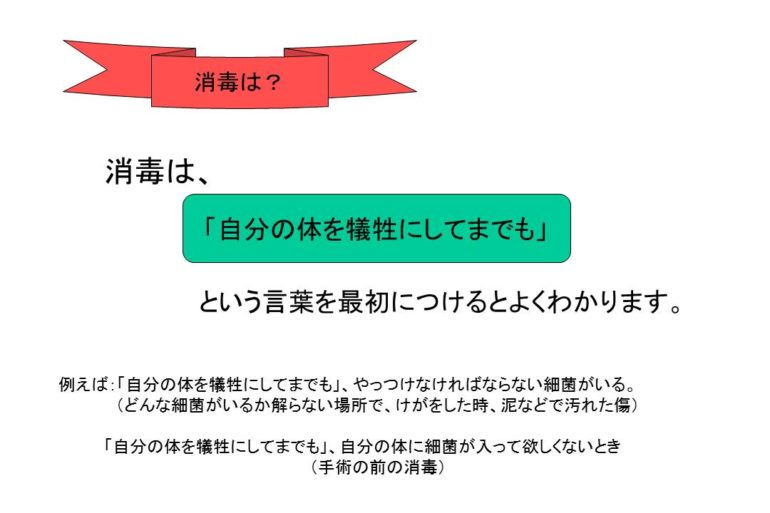

消毒を使うときは、「自分の体を犠牲にしてまでも」という枕詞をつけるとよくわかります。

消毒を使うときは、「自分の体を犠牲にしてまでも」という枕詞をつけるとよくわかります。

例えば、転んで怪我をした場合、そこにどんな細菌がいるかわかりません。まずは、痛いですが、傷をきれいに洗った後、どんな細菌がいるかわからないので、「自分の体を犠牲にしてまでも」一度しっかり消毒します。また、手術などの時に消毒するのも、体の中は無菌です。からだの皮膚などにいる細菌が体の中に入らないように、「自分の体を犠牲にしてまでも」皮膚に刺激があるかもしれないけれどもしっかり消毒して、からだの中に入ってこないように消毒をします。ですから、自分の体や傷の治りがわるくなってもどうしても消毒しなければならない時に消毒をします。

こういうことから、渡邉医院では肛門の手術の後は消毒しません。消毒することで、しみて、痛みもありますからね。

では渡邉医院ではどうしているかというと、手術後診察する際は、微温湯で肛門の傷を毎回洗っています。汚れているから洗うのではなく、洗うことで傷の治りが良くなるからです。

洗浄便座の温水で洗うと、水圧をもって、エネルギーをもって、傷にぶち当たってくるのでしみたり、痛かったりします。でも入浴はざぶっと湯船につかるので痛みはありません。

手術後の痛みの原因には、手術後に傷が腫れてしまったり、肛門の括約筋が緊張して閉まることが原因の一つになります。

入浴することで、手術後の腫れがとれたり、ゆっくり温まることで、肛門の括約筋の緊張がとれ、しかも血液の流れも良くなるので、痛みがある人も楽になります。治ったかなと思うよになります。

しかも入浴することで、傷口から細菌が感染して化膿することはありません。

入浴は傷の治りにはとても有効です。

傷をごしごし洗うと痛いので、石鹸とかシャンプーついても大丈夫です。さっと洗い流してざぶっとお風呂に入って下さい。入浴剤も大丈夫です。いつもと同じようにお風呂に入って下さい。

肛門の手術後、痛みをしっかりとることで治りがよくなります。

どうしても肛門の手術をすると、排便時の痛みが伴います。

手術をすると1日中ずうっと痛みがあると思っている人がありますが、そんなことはありません。ちょっと考えてみて下さい。切り傷や怪我をしても常は痛くないけれども、傷をこすったりすると痛いですよね。

肛門の手術も一緒です。手術をしても1日中痛いわけではありません。ではいつ痛みが出るかというと、やはり排便時です。排便時はどうしても便が傷をこすって出てくるのでどうしても痛みがあります。

でも肛門の手術によってこの排便時の痛みにも違いがあります。

例えば内痔核に対して痔核根治術を行った場合は、排便時の痛みは7~10日間を過ぎると、手術96.5%の人が、スッと痛みがとれます。また、痔瘻の手術では、一番初めに便が出た時に、もう痛くないという人が60%になります。裂肛の手術では、裂肛の手術そのものが、排便時の痛みをとることが目的ですので、最初の排便の時から痛みは楽になっています。裂肛の患者さんの場合は、排便時に痛みが強かった人ほど、手術後の排便時の痛みはとても楽になります。

このように、肛門の病気の種類や、手術の方法で手術の排便時の痛みには違いがあります。

でもやはり手術をしていますので、まったく痛くないということはありません。

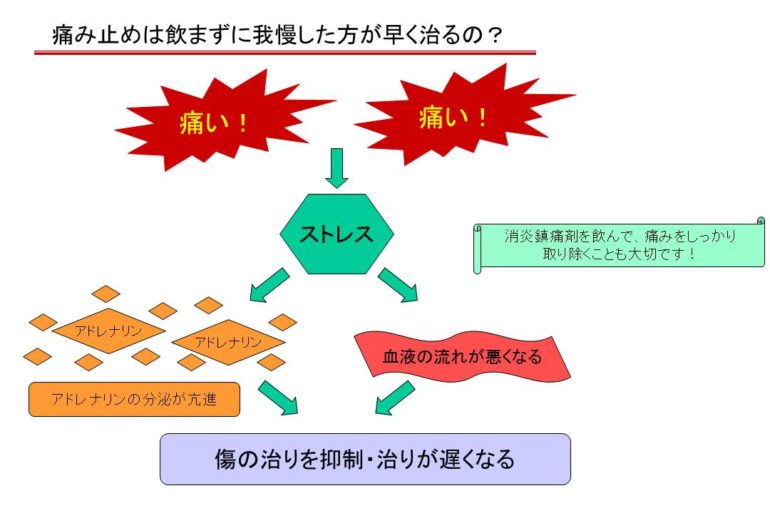

しかし、痛みを我慢して治すのではなく、しっかり痛みを取り除くことで、手術後の傷の治りはいいです。「痛いのを我慢したほうが早く治る。」と思っている方もいますが、そんなことはありません。消炎鎮痛剤などでしっかり痛みを取り除いたほうが、手術後の傷の治りはいいです。

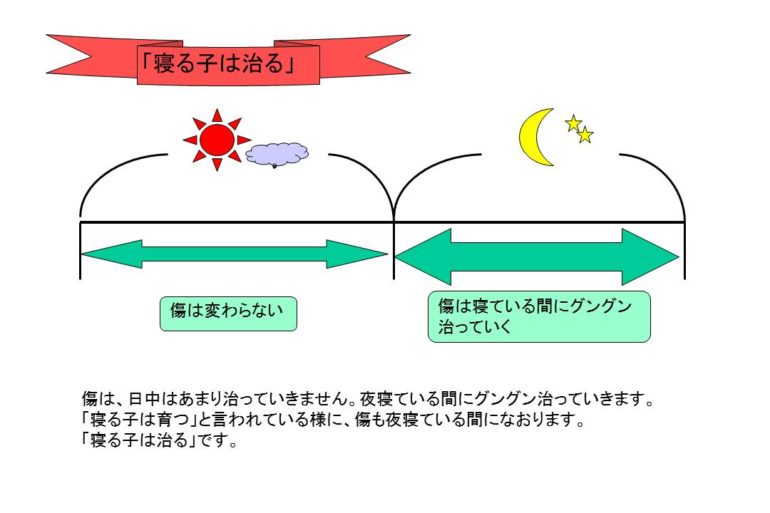

さて、傷はいつ治っていくのでしょうか。傷は夜治っていきます。

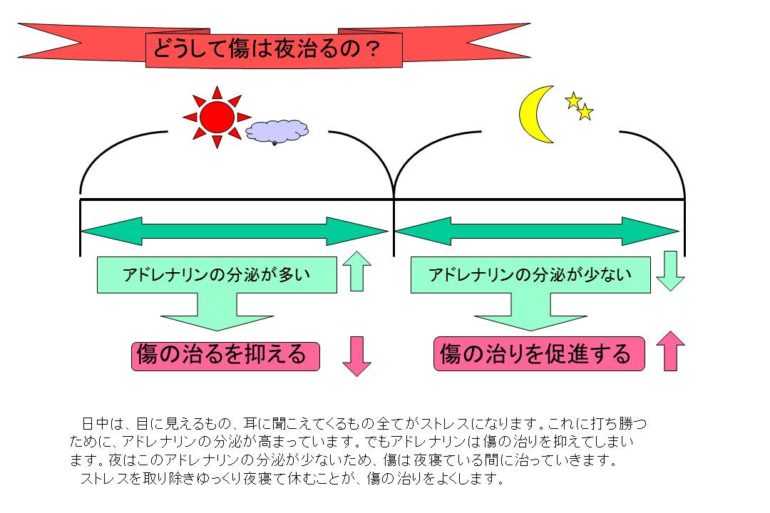

日中は、見えるもの、聞こえてくるもの、そして仕事などどうしてもストレス多いです。そのストレスに打ち勝つために、日中はアドレナリンの分泌が高まっています。夜になると、様々なストレスが減って、このアドレナリンの分泌が低下 します。このアドレナリンは傷の治りには抑制的に働きます。ですから、アドレナリンの分泌が下がっている夜に傷は治っていきます。

日中は、見えるもの、聞こえてくるもの、そして仕事などどうしてもストレス多いです。そのストレスに打ち勝つために、日中はアドレナリンの分泌が高まっています。夜になると、様々なストレスが減って、このアドレナリンの分泌が低下 します。このアドレナリンは傷の治りには抑制的に働きます。ですから、アドレナリンの分泌が下がっている夜に傷は治っていきます。

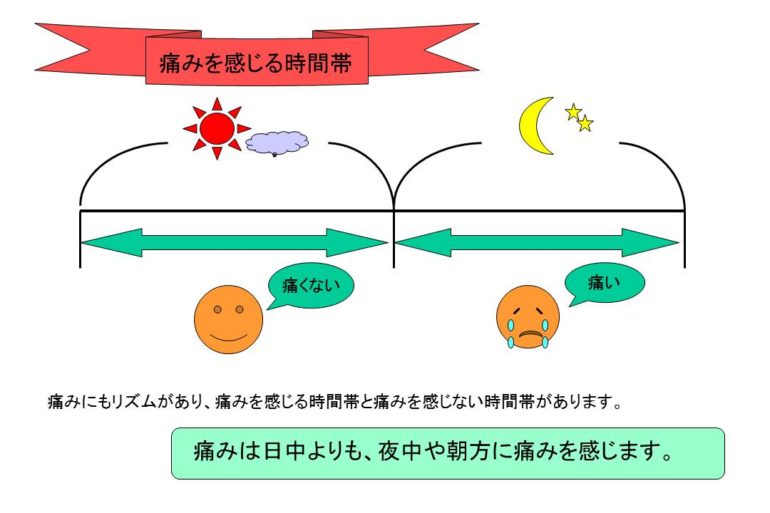

では、人間はいつ痛みを感じるかですが、痛みは夜中から、朝方にかけて痛みを感じます。これは、肛門の手術後の痛みだけでなく、痛みは夜中から朝方にかけて感じます。

では、人間はいつ痛みを感じるかですが、痛みは夜中から、朝方にかけて痛みを感じます。これは、肛門の手術後の痛みだけでなく、痛みは夜中から朝方にかけて感じます。

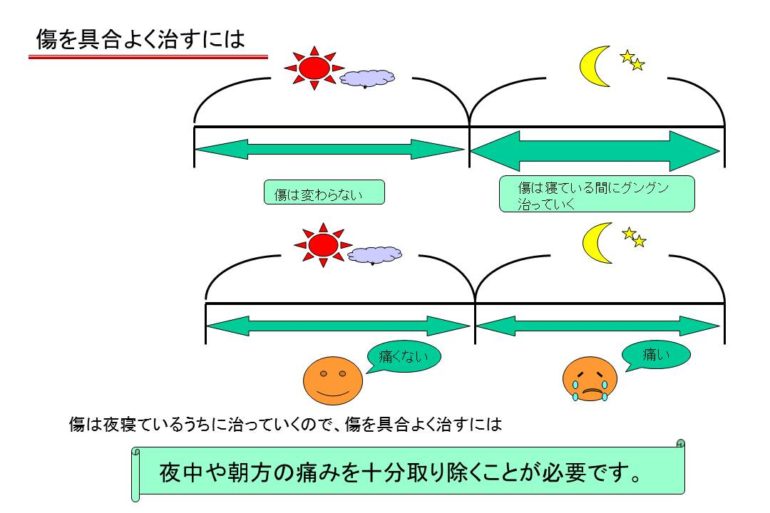

したがって、傷が治る夜に痛みがあると、どうしても傷の治りが悪くなります。夜中から朝方にかけての痛みをしっかり取り除くことが手術後の治りを良くしていくことにつながります。

ですから、夜中や朝方に痛みが出た場合は、しっかり取り除くために、消炎鎮痛剤を内服してもらっています。

そうすると、ストレスをしっかり取り除くことが手術後の傷の治りを良くすることになります。痛いのを我慢すること。これは一番のストレスになります。でもこの痛みは消炎鎮痛剤の内服で十分に取り除くことができます。また、肛門の手術後は、7~10日たつと、ほとんどの人がスッと排便時の痛みが取れてきます。この間の痛みをしっかりとることが大切だと思います。

痛みを我慢することなく、治していくことが、傷の治りを早くする一番の近道です。

痛みを我慢することなく、治していくことが、傷の治りを早くする一番の近道です。

洋式トイレ、和式トイレ、どちらがいいの?

前回、「温水洗浄便座の功罪」についてお話しました。今回もトイレつながりで、「洋式トイレ、和式トイレ、どちらがいいの?」についてお話したいと思います。

外来診療をしている時に、ときどき「トイレは和式がいいのですか?それとも洋式がいいのですか?」と聞かれることがあります。最近は洋式のトイレが多くなってきましたが、自分が使い慣れた方でいいと思います。和式も洋式もそれぞれ良い点や悪い点があります。便のしやすさには、排便時の姿勢が大いに関係します。

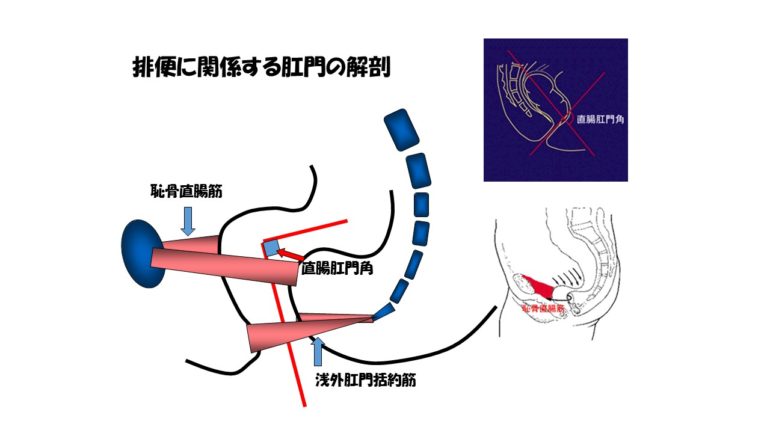

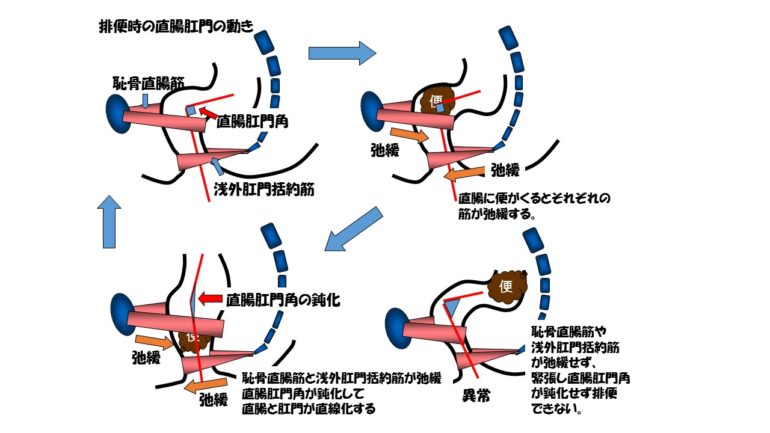

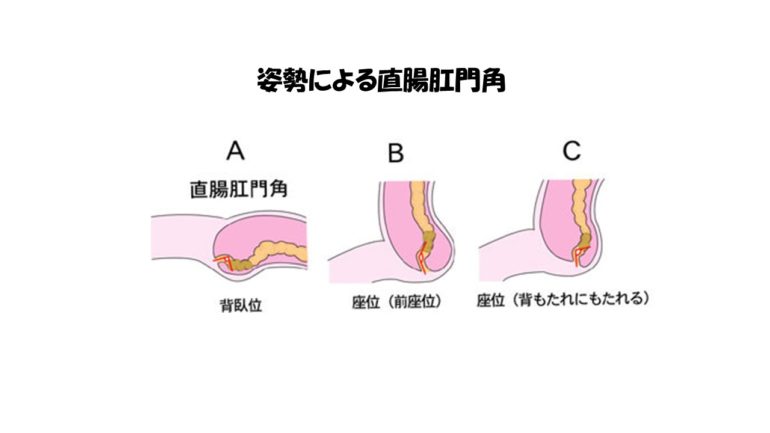

専門的になりますが、恥骨直腸筋と浅外肛門括約筋という筋肉が直腸を取巻いています。この筋肉が収縮して締まったり、緩んだりすることによって直腸と肛門との角度を作ります。この角度のことを直腸肛門角といいます。この直腸肛門角の角度が排便に大きく影響します。

例えば、立っている時や横になって体が真っ直ぐな状態では、直腸肛門角が鋭角になり、直腸に便が来ないように、便が出ないようになります。しゃがんだ格好では、直腸肛門角が鈍角、すなわち直腸と肛門が真っ直ぐな状態になり、便が出しやすくなります。

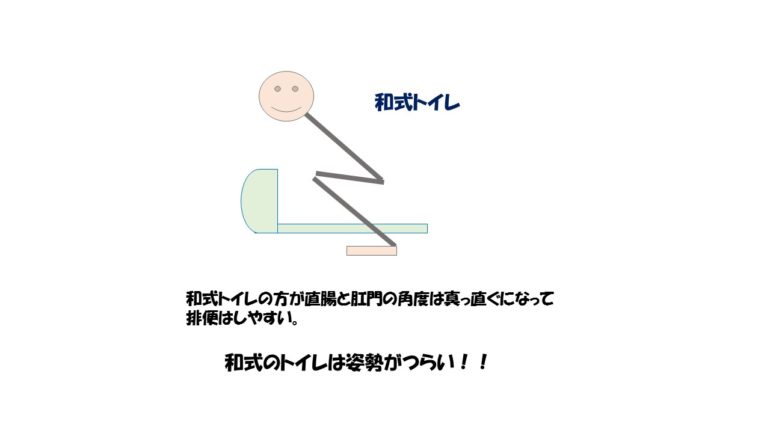

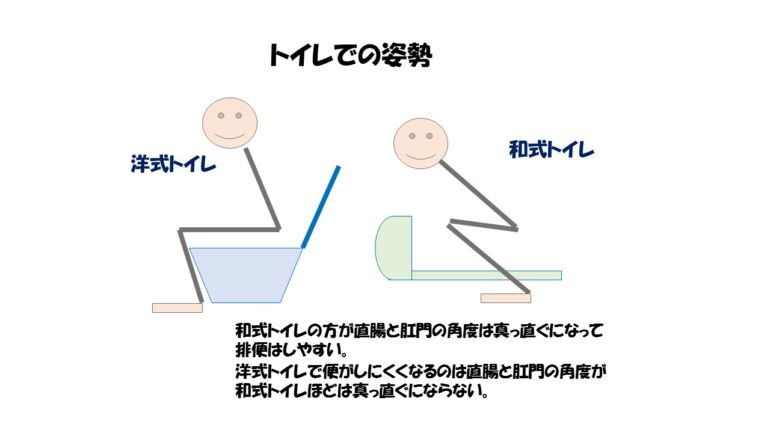

さて、和式と洋式のトイレをこの直腸肛門角からみてみると、和式ではしゃがんだ格好が強いので、直腸肛門角がより鈍角になり便が出しやすくなります。ただ、このしゃがんだ姿勢は、膝など足の具合が悪い方や、高齢の方には少ししんどい姿勢となります。

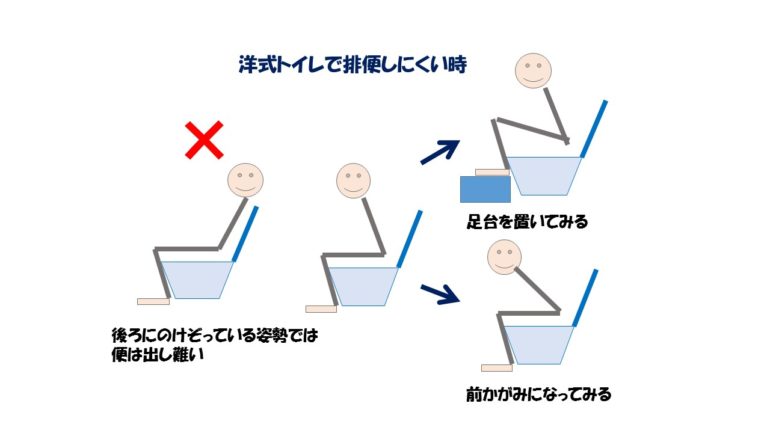

それに比べ、洋式トイレでは座った姿勢になるので、姿勢としては和式のトイレと比べて楽ですが、直腸肛門角は和式ほど鈍角にはなりません。洋式トイレに変えて便が出にくくなる人がいる理由はこの角度の問題です。特に、便座に座って背中が後ろにもたれるような恰好になると直腸肛門角がさらに鋭角になり便が出し難くなってしまいます。

こんな時は、便座に座り、少し前屈みになったり、足台を置きその上に足を置くことで前屈みの姿勢を強くしたりすることで、和式の時のように直腸肛門角を鈍化して直腸と肛門を真っ直ぐにすることができ、便が出しやすくなります。ちょっとした工夫で、便が出やすくなります。

どちらのトイレでも、力んでいる時間を短くしてすっきり便が出るようにしたいものです。

温水洗浄便座の功罪

1980年、今から38年前、「お尻だって洗ってほしい」という衝撃的なCM で温水洗浄便座がこの世に出現しました。今ではずいぶん普及してきています。便座には様々な機能が付き、洗浄の仕方も驚くほど進化をしていると思います。

私も以前、温水で洗浄すると肛門の血流がよくなるかどうかを実験し、調べたことがあります。常温水と42度の温水とで肛門を洗浄して血液の流れを測定して比べてみたところ、温水で洗浄することで血液の流れがよくなることが分かりました。やはり、温水洗浄便座で洗ったほうがお尻にはいいのだなと思い、この結果を学会にも報告したりしました。

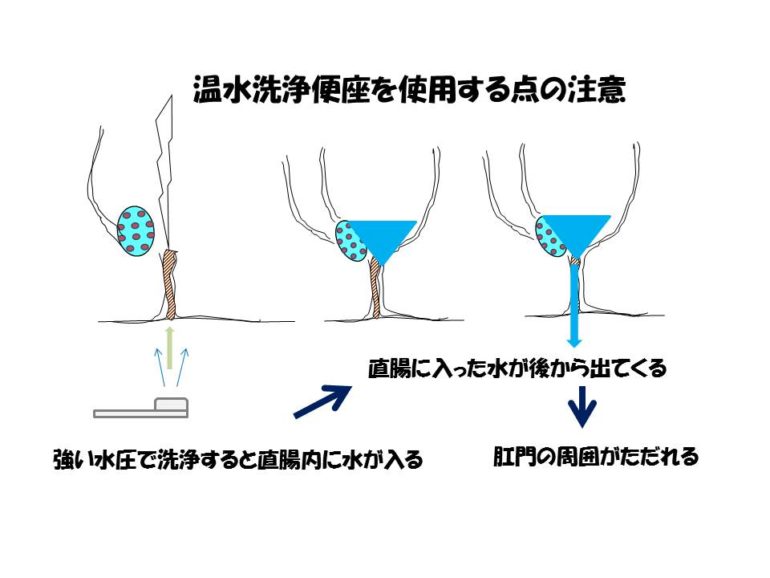

ところが最近チョット困った現象も起きてきています。洗浄しているうちに、洗浄する水圧が段々強くなってしまうようです。あまり強い水圧で洗うと、肛門がむずむずしてきたり、肛門を傷つけてしまったりすることがあります。また洗浄する温水が肛門に当たると直腸まで水が入ってしまうことがあります。直腸に入った温水は、後から出てきて肛門がただれてしまったり、洗浄しているのに汚れたりすることがあります。また、洗浄する温水が直腸に入ることで、また便がしたい感じになって、これを繰り返すことでなかなかトイレから出られなくなってしまうこともあるようです。

洗っても汚れると、段々強く洗うようになる。強く洗うことで直腸に入った水が後から出てきてさらに汚れる。こんな悪循環にもなってしまいます。さらに温水で洗浄しても汚れてしまうと、肛門の締りが悪くなったのではないかと悩んでしまう人もいます。なぜか、洗浄のノズルのほうが悪いのでは、強く洗いすぎるのがよくないのではないかと考える人は少ないです。洗浄便座はずいぶん工夫され改良されてきていますが、完璧ではありません。その証拠に、洗浄の仕方もどんどん変わって新しいものが出てきます。私たちは、便利なものができると、それが完璧なものだと思い込んでしまうことが多いのではないでしょうか。

正しいと思っていたこと、間違いなど起きないと思っていたもの、信頼していたものがもろくも崩れる去る昨今、自分のお尻の方が精巧で完璧だと自信を持って下さい。洗浄便座も完璧でなく、まだまだ進化の過程なのだなと優しく見守って、温水洗浄便座を使うときは、軽く洗って軽く拭く程度にしましょう。

痔核根治術後疼痛の検討ー最大肛門静止圧との関連ー(第55回日本大腸肛門病学会)

内痔核に対して痔核根治術を行った後の痛みの強さの差に、内肛門括約筋の緊張の強さが影響してきます。内肛門括約筋の緊張が強いほど、手術を行った後の痛みが強い傾向があります。

痔核根治術を行う際に、術前、術後に内肛門括約筋の緊張をどうとるかが大きな課題となります。

緊張をとるために、麻酔がかかった後の術前の十分なストレッチングや緊張がとても強い場合など、場合によっては、痔核根治術を行う際に、内肛門括約筋の緊張をとる処置を追加したりもします。

また術後、排便時の痛みが強いと、このことが原因となって内肛門括約筋の緊張が強くなることもあり、術後は十分に痛みをとるなど、疼痛管理も重要になってきます。

これまで、この内肛門括約筋の強さと術後の痛みに着目して、検討を重ねてきました。

今回紹介する発表内容は、内肛門括約筋の強さを反映する最大肛門静止圧を測定して、その圧の強さと、痔核根治術を行った後の痛みについて検討したものです。

発表内容

前回の第54回日本大腸肛門病学会で、術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上と未満との間で痔核根治術後の疼痛の強さに差があり、100mmHg以上で有意に術後の疼痛が強く、術前からある程度術後の疼痛を予測できることを報告しました。今回は100mmHg以上でも術後の疼痛が軽度である症例があることから、さらに詳細に最大肛門静止圧と術後疼痛との関係を比較検討しました。

対象は、平成10年9月から平成12年4月までに痔核根治術を施行した416例、男性221例、女性195例、平均年令51.8才としました。

方法は、術前と局所麻酔後に最大肛門静止圧を測定。術後3時間後の疼痛の程度を4段階に分類して、前回の発表で有意差のでた「痛くない」と「痛む・とても痛い」との間で、比較検討しました。また、内痔核の切除個数による術後疼痛と、術前及び局所麻酔後の最大肛門静止圧との関係についても検討しました。手術は全例局所麻酔下でおこない、同一術者が施行し、術式は半閉鎖式を施行しました。

術後3時間後の疼痛の程度は、「痛くない」241例、57.9%。「少し痛い」103例、24.8%。と全体の82.7%を占めます。「痛む・とても痛い」は72例、17.3%でした。

痔核根治術施行個数と術後3時間後の疼痛を、100mmHg以上と未満で比較してみました。1個所の場合、術後3時間後の疼痛は、最大肛門静止圧が100mmHg以上でも未満でも有意な痛みの違いは認めませんでした。2個所以上痔核根治術を施行した場合では、最大肛門静止圧が100mmHg以上になると有意に術後の疼痛が強くなりました。

術後3時間後の疼痛と局所麻酔後の最大肛門静止圧との関係をみると、痔核根治術を2個所施行した場合、「痛くない」において有意に局所麻酔後の最大肛門静止圧が低値でした。

術前と比べ局所麻酔後に、最大肛門静止圧が術前の静止圧の何%まで下がるかを低下率と定義して、これと術後3時間後の疼痛を比較すると、2個所痔核根治術を施行した場合「痛くない」で、有意に最大肛門静止圧が下がっていました。

以上をまとめると、

内痔核の切除個数が2個所以上では、術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上になると有意に術後の疼痛が強くなる。しかし、術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上でも2個所切除例では、十分に局所麻酔後の内圧が下がることで、有意に痛みが軽度となることがわかりました。

そこで、術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上で、局所麻酔後の最大肛門静止圧が十分に下がらず、術後の疼痛が強くでる可能性のある症例に対しては、局所麻酔後に十分にストレッチングをおこない、局所麻酔後の最大肛門静止圧を十分に下げたり、また、局所麻酔後の最大肛門静止圧が十分に下がらない症例に対しては、LSISを施行したり、ニトログリセリンやボツリヌス毒素などを術前から使用し、最大肛門静止圧を十分に下げておくことで、痔核根治術後の疼痛はさらに緩和できると考えます。

抄録を紹介します。

抄録

術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上と未満との間で術後の疼痛の強さに差があることを報告した。今回さらに精細に術後疼痛と最大肛門静止圧との関係を比較検討した。

【対象】H10年9月〜H12年4月までに痔核根治術を施行した416例(男性221例、女性195例、平均年令51.8歳)を対象とした。

【方法】術前と局所麻酔後に最大肛門静止圧を測定。術後3時間後の疼痛を検討した。術前の最大肛門静止圧に加え、局所麻酔後の最大肛門静止圧、さらに内痔核の切除個数と術後疼痛との関連性について比較した。手術は全例局所麻酔下に半閉鎖式を施行した。

【結果】

①痔核根治術を施行した416例中「痛くない」241例(57.9%)、「痛む」72例(17.3%)であった。

②内痔核の切除個数による術後疼痛と術前最大肛門静止圧(100mmHg以上と未満で比較)との関連をみると、1個所切除例では100mmHg以上「痛くない」43例、「痛む」7例、100mmHg未満「痛くない」61例、「痛む」4例と有意差を認めず、2個所及び3個所では、それぞれ100mmHg以上「痛くない」31例、20例、「痛む」26例、18例、100mmHg未満「痛くない」52例、34例、「痛む」5例、12例と有意差を認めたp<0.0001。

③術前最大肛門静止圧が100mmHg以上の症例で、局所麻酔後の最大肛門静止圧と術後疼痛の関係をみると、1個所及び3個所切除ではそれぞれ有意差を認めなかったが、2個所切除例では「痛くない」28.3±10.2mmHg、「痛む」40.2±15.3mmHgとp<0.05で有意差を認めた。局所麻酔後最大肛門静止圧/術前最大肛門静止圧×100%を低下率とし比較すると、2個所切除例で「痛くない」20.9±8.4%、「痛む」30.1±16.4%とp<0.05で有意差を認めた。

【まとめ】内痔核の切除個数が2個所以上では術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上になると有意に術後の疼痛が強くなる。しかし、術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上でも、2個所切除例では、十分に局所麻酔後に内圧を下げることによって有意に痛みが軽度となる。以上より、術前のストレッチングは術後の疼痛緩和に有効であると考えられる。また、局所麻酔後に十分内圧が下がらない場合は、LSISやボツリヌス毒素などで括約筋の緊張をとることで、術後の疼痛がより緩和されると思われる。

痔核根治術後疼痛に対するニトログリセリン軟膏の術前投与の影響ー特に最大肛門静止圧との関連ー(第56回日本大腸肛門病学会)

内痔核に対して痔核根治術を行う際に、術後の痛みをどう軽くするかが、私たち肛門科にとって大きな課題です。

術後の痛みの原因には切除する内痔核の個数も影響してきます。切除する内痔核が1か所ですむか、2か所以上になるかでも痛みに違いが出てきます。やはり1かしょの手術ですむと、術後の痛みは楽です。

もう一つ術後の痛みに大きく影響するのが、内肛門括約筋の緊張の強さです。内肛門括約筋の緊張が強い、つまり、肛門のしまりが強い人ほど術後の痛みが強い傾向にあります。

したがって、この内肛門括約筋の緊張をいかにとることによって、術後の痛みを軽減することができます。いかに内肛門括約筋の緊張をとることができるかが、大きな課題となってきます。

内肛門括約筋の緊張をとる方法として、麻酔が終わった後、ストレッチングといって肛門の緊張をとることをします。指で肛門を十分広げて緊張をとったり、肛門鏡を使って肛門を広げ緊張をとってから手術を行っています。

今回紹介する発表は、内肛門括約筋の緊張をとるためにニトログリセリン軟膏を使用して、ニトログリセリン軟膏を塗ることで、どのくらい内肛門括約筋の緊張がとれるか、またそのことで痛みの軽減につながるかについて検討した内容です。

結果は、ニトログリセリン軟膏を使うことで、内肛門括約筋の緊張がとれ、痛みが軽減されるという結果です。

しかし、残念ながら、このニトログリセリン軟膏は生産が中止されているため、今は使うことができません。

今後、肛門疾患に使うことができるニトログリセリン含有の軟膏が開発され、販売されることを期待しています。

発表内容。

私達はこれまで、痔核根治術後の疼痛について、術前の最大肛門静止圧が高い症例や、局所麻酔後の最大肛門静止圧が十分に下がらない症例で、痛みが強く出現することを報告してきました。今回、術前にニトログリセリン軟膏を投与することで、最大肛門静止圧を下げ、術後の疼痛を緩和できるのではないかと考えました。そこで、術前にニトログリセリン軟膏を投与し、最大肛門静止圧の変化や、術後の疼痛について比較検討したので報告いたします。

これまでの最大肛門静止圧と痔核根治術後の疼痛に関してのまとめです。術前最大肛門静止圧と術後疼痛については、「痛くない」で有意に術前の最大肛門静止圧が低く、術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上と未満とで比較すると、100mmHg未満で、有意に術後疼痛が軽度でした。また、局所麻酔後の最大肛門静止圧をみると、局所麻酔後に十分に静止圧が下がることで、有意に術後疼痛が軽減されました。

今回は、平成12年11月から平成13年4月までに0.5%ニトログリセリン軟膏を投与した後に痔核根治術を施行した90例を対象としました。

方法は術前と、ニトログリセリン軟膏投与後及び局所麻酔後の3点で最大肛門静止圧を測定し、術前とニトログリセリン軟膏投与後の最大肛門静止圧を比較、また術後3時間後の疼痛について比較検討しました。

まず、術前とニトログリセリン軟膏投与後の最大肛門静止圧を比較すると、ニトログリセリン軟膏を投与することで、有意に最大肛門静止圧の低下を認めました。ニトログリセリン軟膏を投与することで、投与前の約80%まで最大肛門静止圧が低下しました。

次に、術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上と未満との間で、ニトログリセリン軟膏を投与することで、最大肛門静止圧の低下に差があるかをみました。100mmHg以上では、ニトログリセリン軟膏投与後、75.2±20.8%まで最大肛門静止圧が低下するのに対して、100mmHg未満では85.7±17.2%までしか低下せず、100mmHg以上で、有意に最大肛門静止圧の低下を認めました。

ニトログリセリン軟膏投与後の最大肛門静止圧の低下を100mmHg以上と未満とで比較すると、100mmHg以上の症例で、最大肛門静止圧が低下する症例を有意に多く認めました。

次に、局所麻酔後の最大肛門静止圧と術後の疼痛についてみてみました。

これまで私達は、術前の最大肛門静止圧が100mmHg以上の症例で、術後の疼痛が強いことを報告してきました。そこで、100mmHg以上の49例について検討しました。49例中「痛くない」33例、「痛い」11例でした。それぞれの局所麻酔後の最大肛門静止圧は、「痛い」の群で有意に最大肛門静止圧が高い結果がでました。

そこで、局所麻酔後の最大肛門静止圧が38mmHg以上の症例11例で、ニトログリセリン軟膏投与後の最大肛門静止圧を「痛くない」5例と「痛い」6例で比較すると、「痛くない」群が、有意に最大肛門静止圧が低いことを認めました。

以上より、ニトログリセリン軟膏を投与することで、最大肛門静止圧を有意に下げることができ、特に今まで私達が報告してきた、術後の疼痛が有意に強く出る100mmHg以上の症例で、より有意に最大肛門静止圧を下げることがわかりました。このことから、ニトログリセリン軟膏を投与することは、痔核根治術後の疼痛を緩和する目的で有効な一つの方法に成りえると考えます。

抄録を紹介します。

抄録

我々は痔核根治術後の疼痛について術前の最大肛門静止圧が高い(100mmHg以上)症例や、局所麻酔後の最大肛門静止圧が十分に下がらない症例で痛みが強いことを報告してきた。今回は術前に、ニトログリセリン軟膏(以後GTN軟膏)を投与した症例について、最大肛門静止圧の変化や、術後疼痛との関係を比較検討した。

[対象]平成12年11月〜平成13年4月までに痔核根治術を施行し、術前にGTN軟膏を投与した90例(男性51例、女性39例、平均年令52.9才)。

[方法]術前、GTN投与後及び局所麻酔後の最大肛門静止圧を測定。①術前最大肛門静止圧とGTN軟膏投与後最大肛門静止圧とを比較。②術後3時間後の疼痛を「痛くない」、「少し痛い」、「痛い」、「とても痛い」に分類。それぞれの最大肛門静止圧と術後疼痛について比較検討した。

[結果]

①術前最大肛門静止圧(110.2±52.2mmHg)とGTN軟膏投与後最大肛門静止圧(90.7±41.1mmHg)との間には有意差(p<0.0001)を認めた。

②GTN軟膏投与後最大肛門静止圧は術前最大肛門静止圧の79.9±19.8%になった。

③術前最大肛門静止圧が100mmHg以上と未満との間でGTN軟膏投与後最大肛門静止圧に差がないかをみると、100mmHg未満の場合、術前最大肛門静止圧の85.7±17.2%であるのに対して、100mmHg以上では75.2±20.8%と有意(p<0.05)に内圧が低下した。

④術前最大肛門静止圧が100mmHg以上の症例49例で検討すると、「痛くない」33例、「痛い」11例であった。この2群間で局所麻酔後最大肛門静止圧 を比較すると、「痛くない」27.5±13.3mmHg、「痛い」37.5±14.8mmHgとの間で有意差(p<0.05)で有意差を認めた。

⑤局所麻酔後最大肛門静止圧が38mmHg以上の症例で、GTN投与後最大肛門静止圧を比較すると、「痛くない」84.0±28.8mmHg「痛い」131.7±32.5mmHgと有意差(p<0.05)を認めた。

[まとめ]GTN軟膏を投与することで、最大肛門静止圧を有意に下げることができた。また、100mmHg以上の症例で有意に最大肛門静止圧を下げることや、局所麻酔後最大肛門静止圧が高い症例では有意に術前最大肛門静止圧を下げ、痛みを軽減することから、GTN軟膏投与は痔核根治術後疼痛の緩和に有用な可能性があると思われる。