今回は以前、「臨床外科」という雑誌に原稿依頼を受けて書いた「裂肛の分類と診断」を紹介します。

少し長いですが、図も多く、見ていただけるとわかりやすいのではないかと思います。

【要旨】

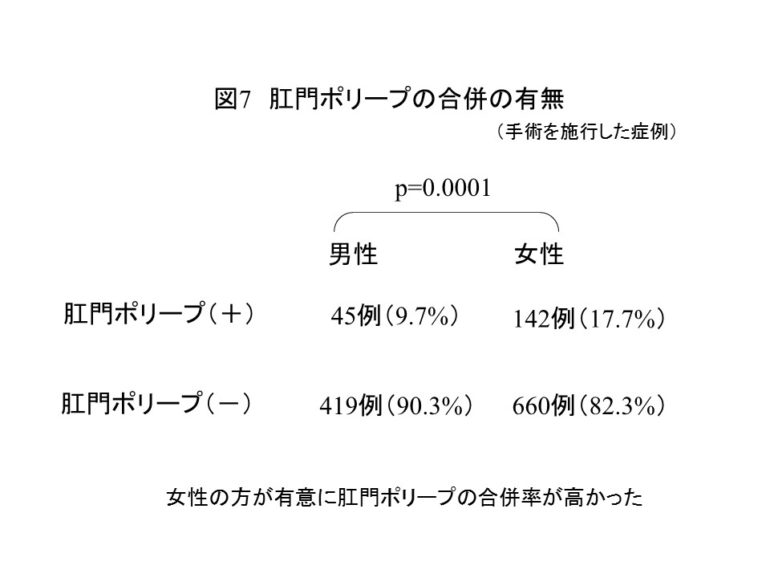

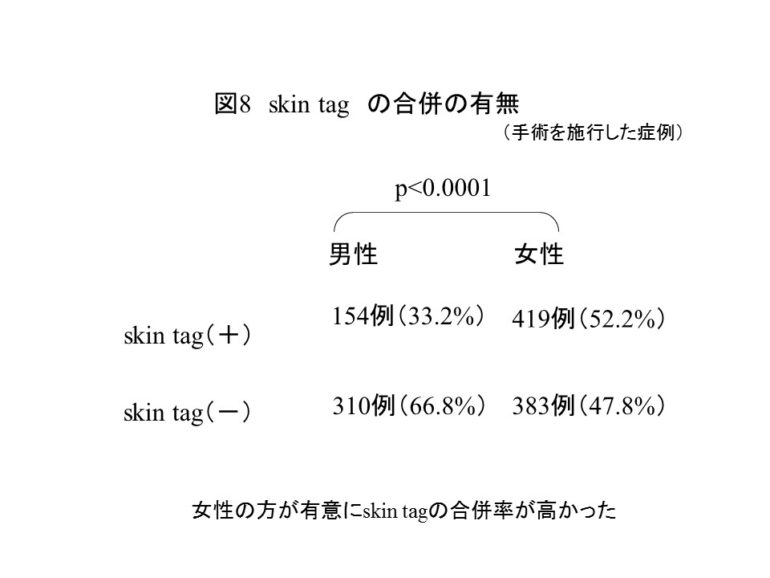

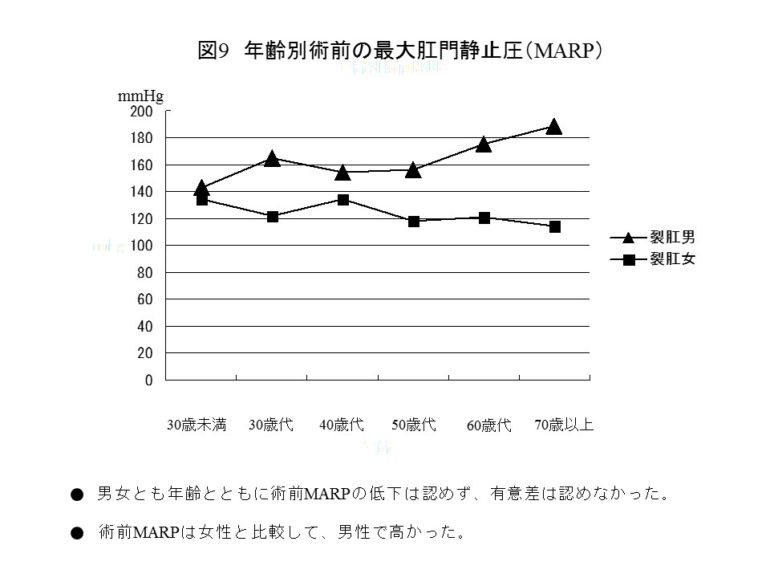

裂肛は日常の診療でよく遭遇する疾患で、内痔核や痔瘻とともに肛門の三大疾患の一つとされている。女性では30歳未満に最も多くみられるのに対して、男性では40歳代にピークを認めた。発生部位は男女とも肛門の後方と前方に多く、男性では後方に女性では前方に多くみられた。肛門ポリープやskin tagの合併は女性に有意に多かった。最大肛門静止圧は男女とも年齢を問わず高値であった。裂肛は、①単純性裂肛、②脱出性裂肛・随伴性裂肛、③症候性裂肛に分類され、それぞれ急性期と慢性期に分けられる。裂肛は排便による肛門上皮の外傷から始まるが、これを繰り返していくうちに慢性化していく。早期に原因の除去や治療が必要と考える。

【はじめに】

裂肛は、肛門疾患の中で頻度が多く、内痔核や痔瘻とともに肛門の三大疾患の一つとされている。1)裂肛の原因の多くは、排便による肛門上皮の外傷がきっかけで、排便の状態がよければほとんどの場合は自然に治癒していくと思われる。

急性期においては排便のコントロールなどの原因の除去や外用薬による保存的療法をおこなう。しかし、保存的療法でも効果が得られないものや、再発を繰り返すもの、また疼痛が原因で内肛門括約筋の緊張が過度に強くなったり、内肛門括約筋の炎症によって線維化が生じ、肛門管の進展性が失われて器質的な肛門狭窄をきたしたりしたものに対しては外科的処置が行われている。1)このように、日常の診療でさまざまな病態の裂肛に遭遇する。

今回、当院で経験した裂肛について検討し、裂肛の診断や分類に関して述べたいと思う。

【年次別裂肛症例の推移】

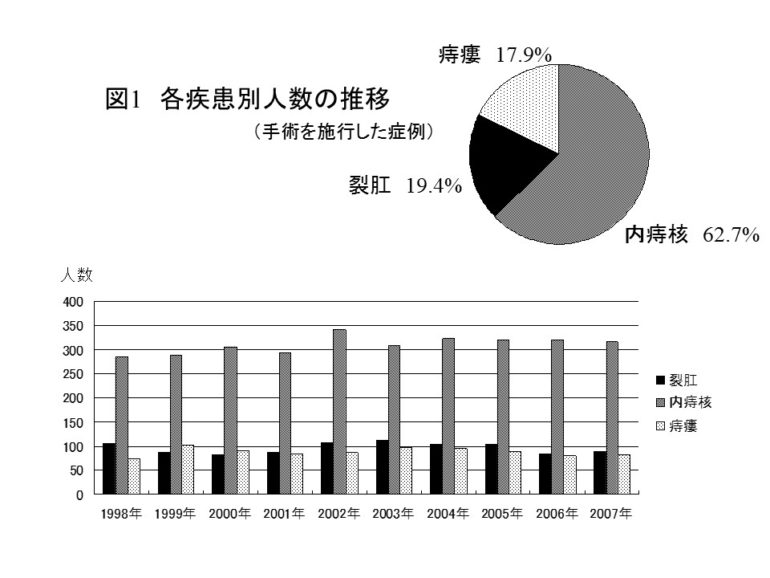

1998年から2007年までに手術を施行した内痔核、痔瘻、裂肛は4934例であり、そのうち内痔核は3095例62.7%、痔瘻は881例17.9%、裂肛は958例19.4%で毎年ほぼ同程度の頻度であった。毎年平均して内痔核309.5例、痔瘻88.1例、裂肛95.8例を手術している。(図1)

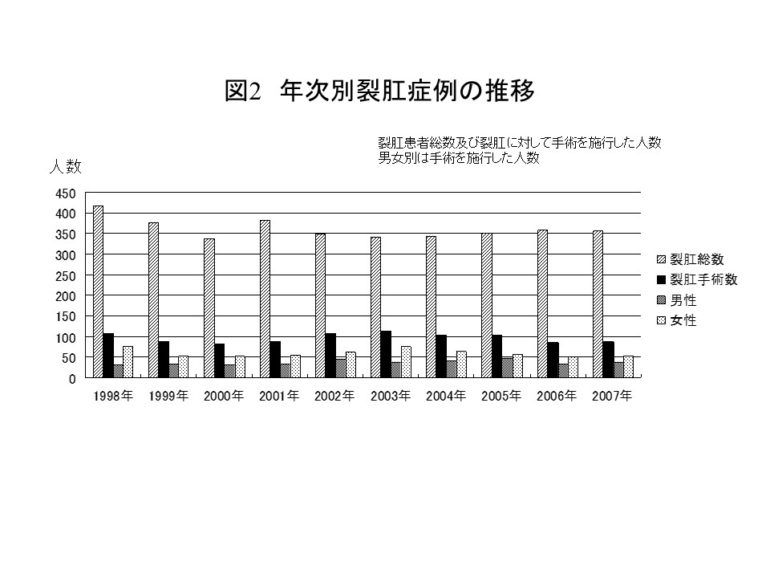

裂肛の年次別症例の推移をみてみると、1998年から2007年まで外来を受診した裂肛患者の総数は平均361.2人で、ほぼ増減なく推移している。また裂肛に対して手術を施行した人数も年平均95.8人(男性36.8人、女性59.0人)と増減なく推移している。手術症例の男女比は男性361例、女性590例で1:1.6と女性が多かった。(図2)

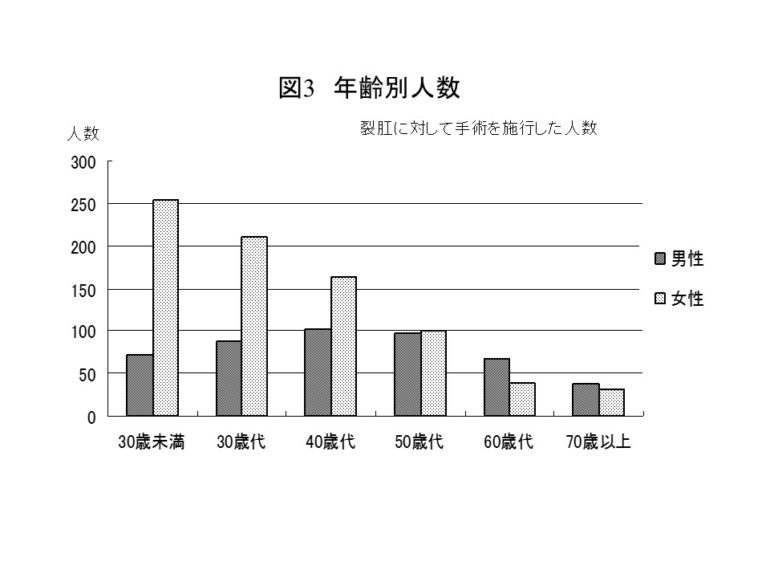

【年齢別人数】

裂肛に対して手術を施行した症例958例の年齢別人数をみてみると、女性では30歳未満が最も多く、年齢とともに人数が減少していくのに対して、男性では40歳代に人数のピークを認めた。(図3) これは、裂肛症例は10~20歳代では著しく女性に多く、30~50歳代で男性の頻度が女性に近づきはじめ、60~70歳代では男性の方が多くなる傾向を示したとの報告2)と同じ傾向を示した。この傾向の要因として、性別や年代によって食習慣や生活環境などライフスタイルの変化が便秘などの排便異常を生み、これらを背景因子として裂肛が発生するからではないかと考えられている。2)

これは、裂肛症例は10~20歳代では著しく女性に多く、30~50歳代で男性の頻度が女性に近づきはじめ、60~70歳代では男性の方が多くなる傾向を示したとの報告2)と同じ傾向を示した。この傾向の要因として、性別や年代によって食習慣や生活環境などライフスタイルの変化が便秘などの排便異常を生み、これらを背景因子として裂肛が発生するからではないかと考えられている。2)

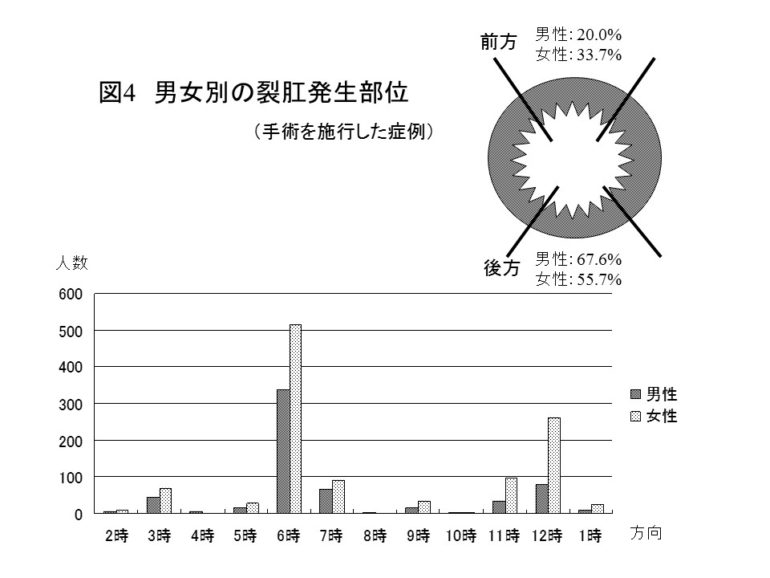

【裂肛の発生部位】

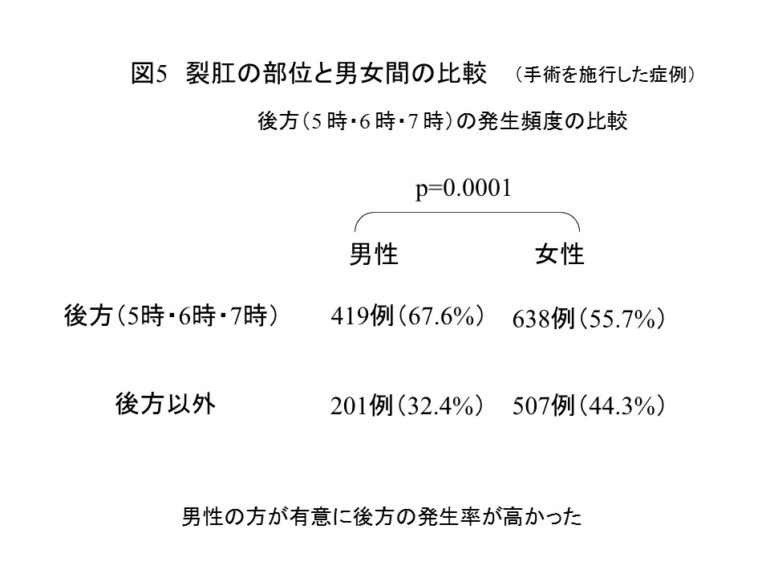

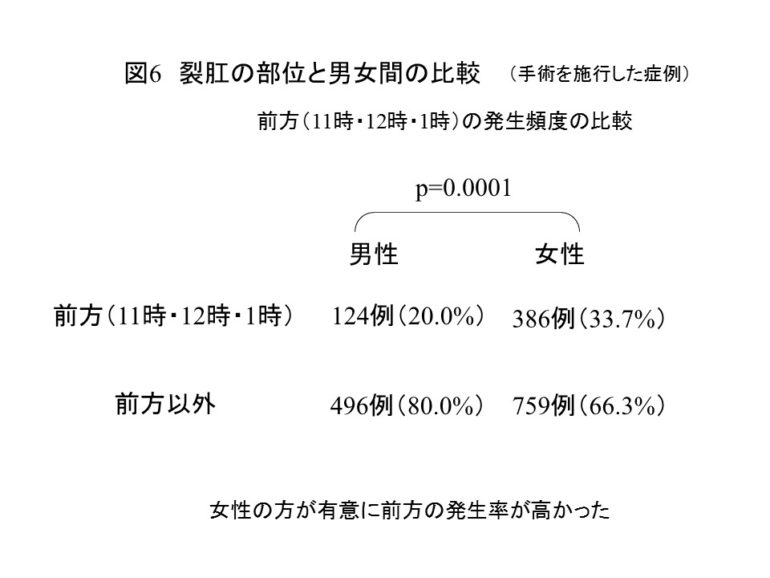

裂肛に対して手術を施行した症例958例について、裂肛の発生部位を複数同時発生箇所も含めて検討した。裂肛の発生部位の総数は1765箇所、男性620箇所、女性1145箇所であり、そのうち男女とも後方と前方に多く認めた。男性では後方が419箇所67.6%、前方は124箇所20.0%であり、女性では後方が638箇所55.7%、前方は386箇所33.7%であった。(図4)

裂肛の発生部位と男女間の比較をしてみると、後方の発生頻度は男性の方が有意に多かった。前方の発生頻度は逆に女性の方が有意に多く、性別によって発生部位の頻度に差を認めた。(図5、図6)

裂肛の発生頻度が肛門の前方後方多い理由として次のような要因があげられている。

解剖学的要因として、肛門の後方では筋性支持が弱く、また排便の圧は肛門後壁にかかりやすいことが後方に発生しやすい理由としている。2)また女性の場合は、肛門前方の支持が男性よりも弱いため前方にも発生するとしている。2)このことが男女間の裂肛の発生部位に差を認めた要因だと考える。

また、血流の要因として肛門の後方の血流が乏しく、また形態学的にも肛門後正中線上において毛細血管の分布が極めて少ないこと。また、肛門上皮への血管は括約筋を貫いているため括約筋の緊張が高まると血流低下を生じ虚血状態になる。このようにして生じた肛門後方の虚血が裂肛の発生の原因とされている。2)

【肛門ポリープ及びskin tagの合併】

1)肛門ポリープの合併

肛門ポリープの合併の有無を男女間で比較した。男性では肛門ポリープの合併は9.7%であるのに対して、女性では17.7%と有意に女性の肛門ポリープの合併率が多かった。(図7)

2)skin tagの合併

skin tagの合併の有無を男女間で比較すると、男性ではskin tagの合併が33.2%であるのに対して、女性では52.2%と肛門ポリープの合併と同様に、女性のskin tagの合併率が有意に多く認めた。(図8)

女性にskin tagが多い理由として、女性では幼少女児にもskin tagが多い事実から、膣との関連性があってskin tagができやすいのではないかと推察している報告もある。3)

裂肛の発生部位や、肛門ポリープ・skin tagの合併に男女差があるのはやはり、男女間の解剖学的な差が影響しているのではないかと考える。

【裂肛と最大肛門静止圧との関係】

裂肛患者においては最大肛門静止圧が有意に高いことが知られている。最大肛門静止圧は肛門括約筋のうち内肛門括約筋が80%の影響を与えているとされている。4)このことから、裂肛患者における排便後も持続する激しい疼痛は、内肛門括約筋の緊張亢進状態と考えられている。5)また、肛門上皮への血管は括約筋を貫いているため括約筋の緊張が高まると血流低下を生じ虚血状態になる。2)ことから、裂肛患者において内肛門括約筋の緊張の程度を知ることは、病状の把握や治療法の選択に必要だと考える。

当院における裂肛に対して手術を施行した患者の術前の最大肛門静止圧に関して検討した。

1)年齢別術前の最大肛門静止圧

術前に最大肛門静止圧を測定した症例は448例(男性146例、女性302例)であった。

術前の最大肛門静止圧は、男性は平均163.7mmHg、女性は平均123.9mmHgと高値を示した。また、男女とも年齢とともに最大肛門静止圧の低下は認めなかった。また男女間の比較では男性のほうが圧は高かった。(図9)

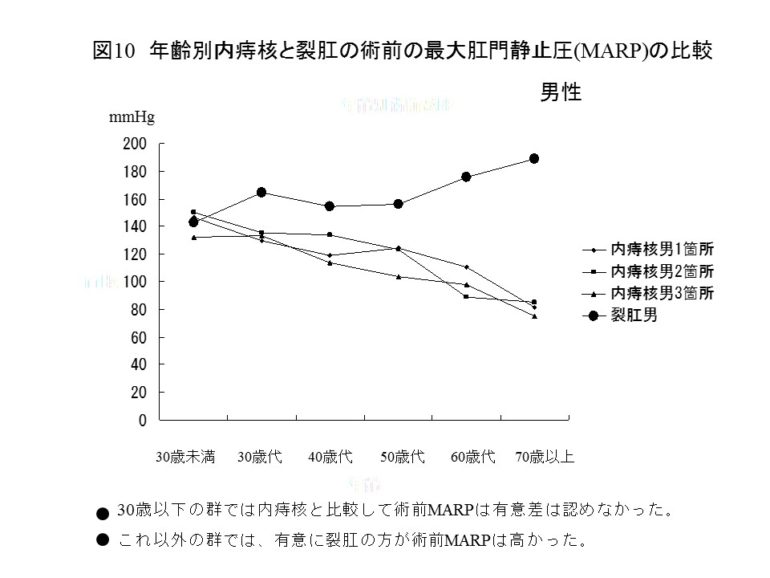

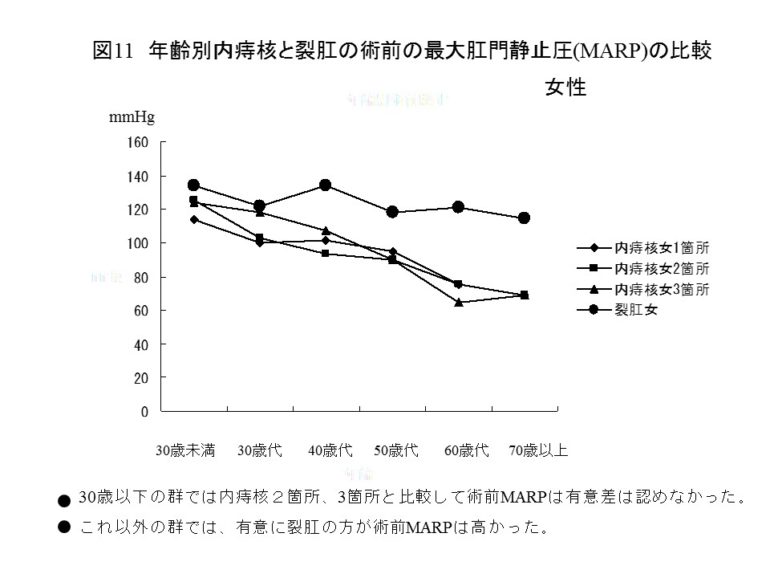

2)年齢別内痔核と裂肛の術前最大肛門静止圧の比較

手術を施行した内痔核と裂肛に関して術前の最大肛門静止圧を比較した。

術前に最大肛門静止圧を測定した内痔核症例は1601例(男性816例、女性785例)であった。

内痔核の術前の最大肛門静止圧の平均は、男性では1箇所切除(263例)118.7mmHg、2箇所切除(299例)119.5mmHg、3箇所以上切除(254例)109.3mmHg。女性では1箇所切除(284例)92.4mmHg、2箇所切除(271例)92.7mmHg、3箇所切除(230例)95.4mmHgであった。(図10、図11)

内痔核に関しては、年齢とともに男女とも術前の最大肛門静止圧は低下したのに対して、裂肛では男女とも最大肛門静止圧の低下は認められなかった。男女とも30歳以上では裂肛において有意に術前の最大肛門静止圧は高かった。

成人での最大肛門静止圧の測定で、20歳代より50歳代迄緩やかな圧の低下を示し、50歳代から60歳代にかけて急速な低下をし、その後は緩徐な低下を示したとの報告があり、6)内痔核の術前の最大肛門静止圧は同様の傾向を示している。裂肛では最大肛門静止圧がどの年代でも高く、年齢と共に低下することがないことから、排便時の疼痛が内肛門括約筋の緊張を亢進させ、これが繰り返されていくうちに裂肛の状態が増悪していくのではないかと考える。したがって、最大肛門静止圧の高値は、この内肛門括約筋の緊張を示しており、最大肛門静止圧の高値が裂肛の原因となるのか、または裂肛による二次的な変化を表しているのかは今後検討が必要であると考える。

最大肛門静止圧を測定することは、内肛門括約筋の緊張の程度を知ることができ、裂肛の病状の把握や治療法の選択に有用であると考える。

【裂肛の分類】

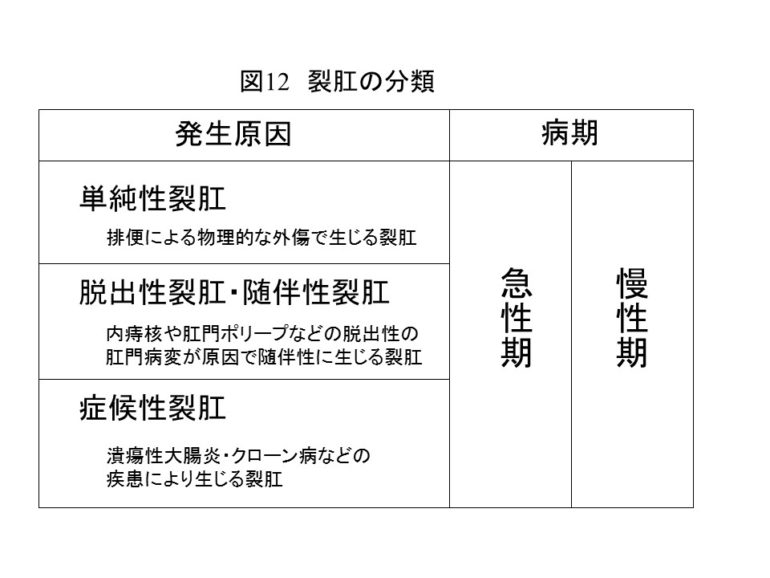

裂肛の分類にはさまざまな分類がある。裂肛の病期から①急性裂肛、②慢性裂肛があり、肛門の病態としては①単純性裂肛、②症候性裂肛、③脆弱性裂肛があり、症候から①単純性裂肛、②脱出性裂肛、③狭窄性裂肛がある。2)また、裂肛の発生要因で分類しているものもあり、①狭窄型、②脱出型、③混合型(狭窄型と脱出型が合併)、④脆弱型、⑤症候型としている。7)

診断・病態・治療が一体となった分類を提案しているものもあり、

Ⅰ度:きわめて単純な裂創で浅く狭窄のない急性例であり、合併痔疾患がなく保存療法が適応。

Ⅱ度:単純な裂創であるが括約筋が露見し、まだ肥大乳頭や見張り疣がなく保存療法が適応。

Ⅲ度:裂創が慢性化・潰瘍化し、肥大乳頭や見張り疣が軽度増殖し、機能的狭窄を生じ手術適応。

Ⅳ度:裂創が潰瘍化し、肛門ポリープ・見張り疣・肛門皮垂が大きく増殖し、狭窄も強く手術適応。

Ⅴ度:肛門管は完全に狭窄し、脱出もなく指が入らない絶対的手術適応。

としている。2)

さまざまな分類があるが、裂肛が発生する原因で①排便による物理的な外傷で生じる単純性裂肛、②内痔核や肛門ポリープなどの脱出性の肛門病変が原因でおきる脱出性裂肛・随伴性裂肛、③潰瘍性大腸炎やクローン病などの疾患により生じる症候性裂肛に分類し、それぞれの裂肛の状態で急性期と慢性期に分類すると解りやすいのではないかと考える。(図12)

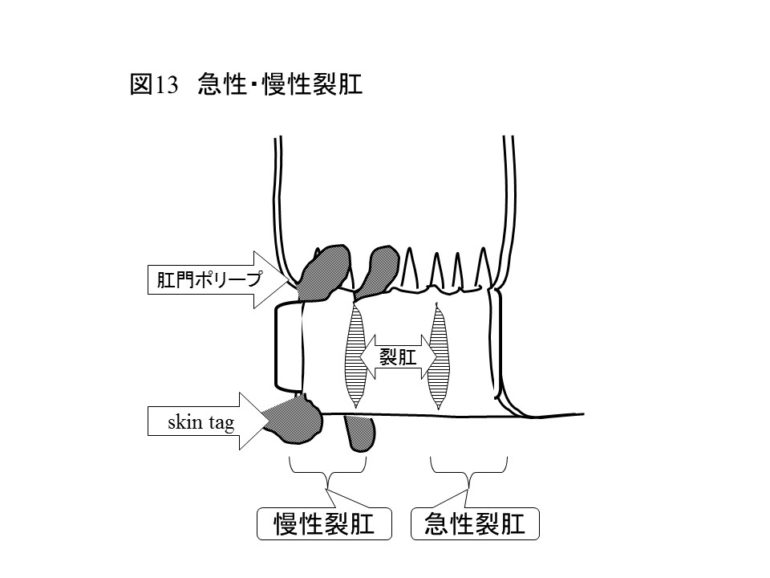

組織学的には、裂肛の初期の段階(急性期)では表皮の脱落、潰瘍底の出血、間質の強い浮腫、好中球を中心とする炎症性細胞浸潤、小静脈の鬱血、血栓形成などの亜急性潰瘍の所見であり、創面は浅く表在性で、縦に走る縦走筋線維が観察される。1)7)慢性期になると、周囲の静脈叢内の鬱血、血栓形成、間質内の円形細胞浸潤、さらに線維性の増殖、皮下組織の肥厚、瘢痕形成の像が著明になり、肛門管の狭窄や見張り疣・肥大乳頭・肛門ポリープが見られるようになる。1)7)(図13)

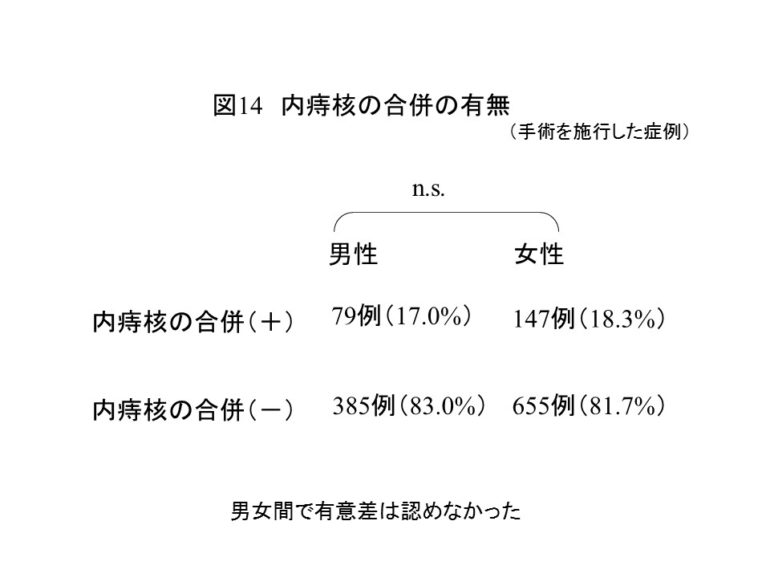

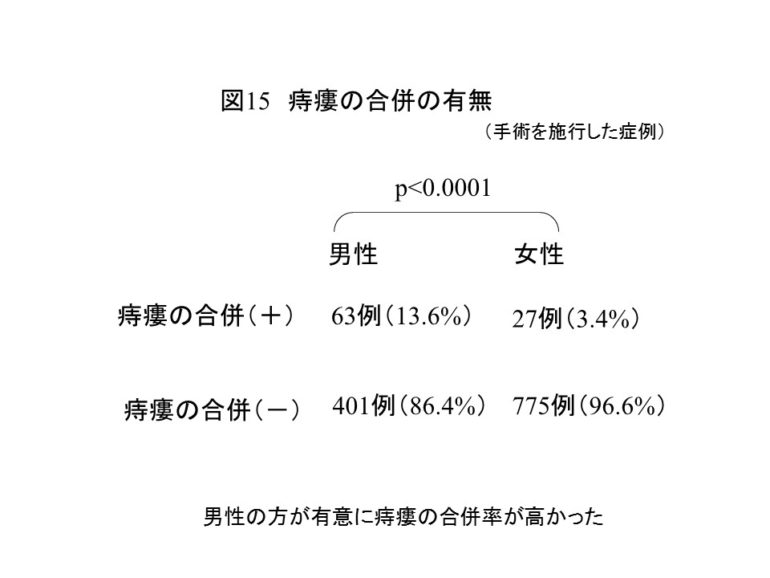

さて、裂肛に対して手術を施行した症例で、手術を必要とした内痔核及び痔瘻を合併した症例を男女で比較した。

手術を必要とした内痔核を合併した症例は、男性では17.0%、女性では18.3%であり男女間には有意差は認めなかった。(図14)

痔瘻の合併は、やはり痔瘻が男性に多い疾患であることから、男性は13.6%、女性では3.4%と有意に男性で痔瘻の合併が多かった。(図15) ただ、女性において裂肛が原因での痔瘻も認められた。

ただ、女性において裂肛が原因での痔瘻も認められた。

【おわりに】

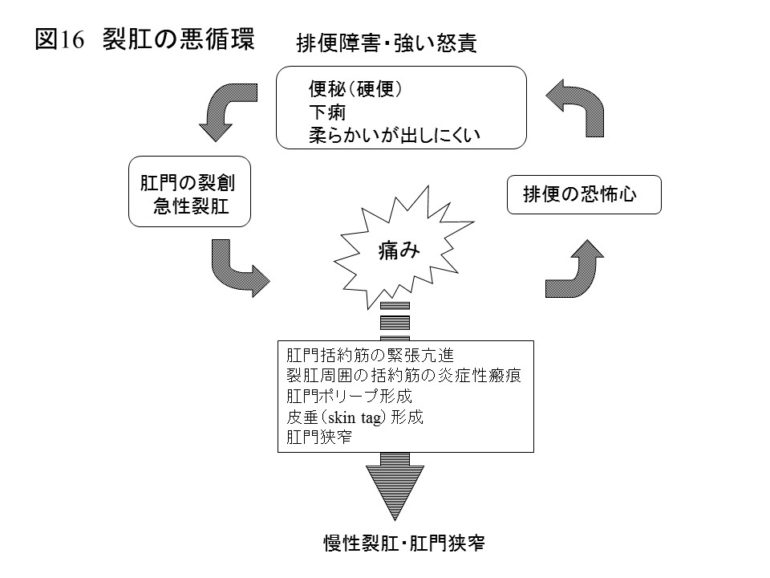

裂肛は外来診療で遭遇することが多い疾患である。早期の場合は、排便のコントロールなど原因を取り除くことで早期に治癒していくものと考える。しかしながら、裂肛の症状である排便時の痛みのため、排便への恐怖心などから排便を我慢したり、逆に下剤を過度に服用して下痢をさせてしまったりしている場合がある。このようなことを繰り返していくうちに裂肛の悪循環におちいり、慢性の裂肛へと移行してしまうことがある。(図16) やはり、早期に受診するように啓蒙し、裂肛の悪循環におちいる前に原因を取り除き、治療していく必要があると考える。

やはり、早期に受診するように啓蒙し、裂肛の悪循環におちいる前に原因を取り除き、治療していく必要があると考える。

文献

1)岩垂純一:裂肛の病態と、その治療:最近の知見を中心に.日本大腸肛門病学会誌 50:1089-1095,1997

2)稲次直樹:裂肛の病態と診断について.日本大腸肛門病学会誌58:825-829,2005

3)松田保秀、川上和彦、浅野道雄、他:裂肛の診断・治療のコツと実際.臨床外科62:1331-1339,2007

4)Flenckner B,von Euler C:Influence of pudendal block on the function of the anal sphincter. Gut 16:482-489,1975

5)石山勇司、樽見 研:肛門疾患診断のポイント-保存的治療から手術療法まで-裂肛.外科治療86:155-160,2002

6)橋本忠明、勝見正治、浦 伸三、他:肛門疾患における肛門管静止圧及び肛門管収縮波について.日本大腸肛門病学会誌34:59-63,1981

7)辻 順行:裂肛外来治療のテクニック-保存療法、用手肛門拡張.臨床外科51:567-569,1996

8)荒川廣太郎:裂肛の成因と病理.日本大腸肛門病学会誌30:391-395,1977